De malva, rojo y azul

William Perkin y los albores de la industria química

«En el campo de la observación, el azar solo favorece a las mentes preparadas». La frase la pronunció en 1854 Louis Pasteur, pero bien podría haberla firmado William Henry Perkin (1838-1907). Y eso que en la Semana Santa de 1856, a sus dieciocho años, no pasaba de ser un simple estudiante del Royal College of Chemistry de Londres. Y su laboratorio, un sencillo cuarto en el último piso de la casa de sus padres en el East End. Allí había instalado una rudimentaria colección de instrumental y reactivos con los que se afanaba durante sus horas libres. No parece mucho, pero, con esas humildes armas y la ingenuidad de la juventud como único aval, estaba a punto de lograr uno de los descubrimientos científicos más importantes de su época.

«En 1856, William Perkin se topó con un compuesto capaz de proporcionar una tonalidad de particular significación: la de la púpura de Tiro»

Su meta rebosaba ambición: nada menos que la síntesis de la quinina. El director de su instituto, el alemán August Wilhelm von Hofmann, había fantaseado en clase con la idea de producir este antipalúdico esencial para la expansión del Imperio británico a partir de alquitrán de hulla, un residuo muy abundante por aquel entonces al originarse en la elaboración del gas para el alumbrado. Así que allí estaba él, en su papel de alumno aventajado, llevándose los deberes a casa sin más premio que la obtención de una pasta oscura en la que no se vislumbraba la menor huella del fármaco. Pero no iba a darse por vencido, y aquí detectamos la primera de sus múltiples virtudes. Aún tendría perseverancia suficiente como para disolver la mezcla en alcohol etílico y manipularla pacientemente hasta descubrir que teñía de violeta la seda (Garfield, 2001).

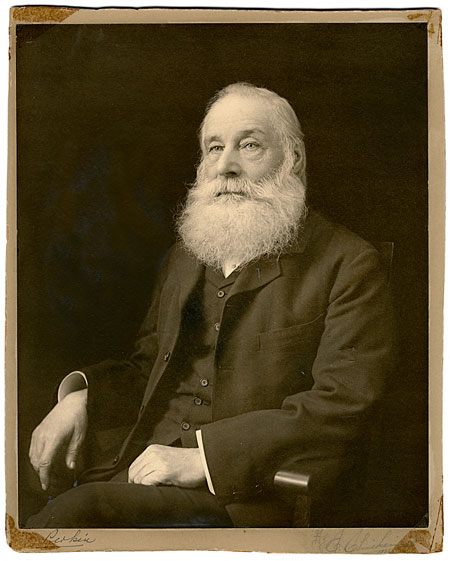

William Perkin está considerado el padre de la industria química sintética. El malva de Perkin fue el primer colorante de producción en masa disponible comercialmente y allanó el camino para otros tintes sintéticos. En la imagen, el químico inglés, en un retrato de 1906. / Courtesy of Science History Institute

No era este un hallazgo cualquiera. Durante su larga historia, el ser humano había dependido de tintes procedentes de la naturaleza para dar lustre a sus prendas. Los mejores de ellos, aquellos que confieren a la vestimenta una coloración vistosa resistente a los lavados, resultaban enormemente caros y por tanto fuente de pingües beneficios. Perkin, además, se había topado con un compuesto capaz de proporcionar una tonalidad de particular significación. La de la púrpura de Tiro, uno de los mayores símbolos de grandeza del mundo antiguo.

Descubierto por los fenicios, quienes lo convirtieron en una de sus mayores fuentes de riqueza, este pigmento siempre estuvo asociado a la opulencia y el poder. Un vínculo que alcanzaría su cénit durante la Roma de los césares, pues en el siglo iv prohibieron su uso a todo aquel que no perteneciese a su entorno familiar. La causa última de esta conexión debemos buscarla en su elevadísimo precio, que llegó a sobrepasar el del oro, y este, a su vez, a lo singular de su origen: distintos caracoles marinos del género Murex. Cada uno de estos moluscos contiene en sus glándulas mucosas una mínima cantidad de una sustancia verdosa y fácilmente lavable que se torna de un púrpura intenso e indeleble cuando se deja oxidar al aire. Por ello, se necesitaban miles de estos invertebrados para teñir un único ropaje, por no hablar de lo intrincado de una elaboración que se mantuvo a tal punto secreta que no sobreviviría a la caída del Imperio bizantino (Woolmer, 2018).

Estas viejas historias, en cualquier caso, solo aportaban cierto realce a un descubrimiento que, por lo demás, bien pudo haberse quedado en una mera curiosidad. Un resultado llamativo que comentar con los colegas antes de pasar a otra cosa. Pero Perkin no solamente destacaba por su tenacidad. También contaba con una intuición fuera de lo corriente para entrever las posibilidades que derivaban de su trabajo y la audacia indispensable para ponerlas en práctica. Sigamos la secuencia de sus actos para comprobarlo (Garfield, 2001).

Botella de colorante de acetato de malva con la etiqueta: «Original mauveine prepared by Sir William Perkin in 1856» (“Malva original preparada por Sir William Perkin en 1856”). En realidad, la preparación es de 1906 (probablemente elaborada con motivo de las celebraciones del aniversario del descubrimiento de Perkin), por lo que la etiqueta podría significar que la muestra se preparó con el mismo método que el colorante original de 1856. / Imperial College of Science & Tecnhology

El sarampión malva

Su primera decisión consistió en abandonar los utópicos experimentos en pos de la quinina y concentrarse en el inesperado hallazgo, del que sondeó su utilidad real. Para ello, y tras mejorar el proceso de síntesis de su malva, envió una pieza de seda teñida con él a una reputada tintorería escocesa. «Si su invención no encarece excesivamente los artículos, será sin duda una de las más valiosas en mucho tiempo». No precisaría mayor acicate. La respuesta obtenida avivó de tal forma el espíritu emprendedor del joven británico que no dudó en renunciar a sus estudios y lanzarse a una aventura empresarial que arrastraría al resto de su familia. Su padre aportó el capital necesario para poner en marcha la compañía de nuevo cuño Perkin & Sons, en la que también entró a trabajar su hermano.

Y como la suerte favorece a los audaces, la entrada en el mercado del tinte de los Perkin coincidió con una circunstancia afortunada que lo catapultaría al éxito. De repente, el violeta se puso de moda. Primero, la mujer que en ese momento marcaba tendencias en Europa, la emperatriz Eugenia de Montijo, a la sazón esposa de Napoleón III, decidió que este color combinaba bien con el de sus ojos. Después, la propia reina Victoria de Inglaterra seguiría su ejemplo al asistir de igual tono a la boda de su primogénita. Y, tras ella, una multitud de caballeros y damas galantes a lo largo del continente, en lo que las maliciosas crónicas londinenses de la época describieron como un súbito «sarampión malva».

De inicio, esta demanda no sería cubierta por el tinte de los Perkin, sino por un pigmento de origen natural extraído de líquenes al que se denominaba púrpura francés (Ball, 2004). Pero el descubrimiento de nuestro protagonista resultaba mucho más económico, y pronto desplazó a su costoso rival. Para entonces, además, el joven William había encontrado un mordiente que posibilitaba su uso en algodón, al fijarlo de un modo mucho más estable. Y como la Revolución industrial prácticamente nació en un telar, el auge de las explotaciones textiles propició una feliz situación en la que el mayor problema de la flamante compañía consistía en ser capaz de atender la enorme cantidad de pedidos recibida.

«Los tintes sintéticos proliferaron en muy pocos años, ya que pequeñas variaciones en la estructura provocaban fuertes cambios en su coloración»

Nada es para siempre, sin embargo, y la moda del malva concluyó a la misma velocidad de su despegue, si bien no hubo vuelta atrás en lo referente a los tintes sintéticos. Otros químicos comenzaron a volcar sus esfuerzos en este tipo de compuestos, que proliferaron en muy pocos años, ya que pequeñas variaciones en la estructura provocaban fuertes cambios en su coloración. Pero, claro está, este movimiento no podía ser homogéneo. Los países que se encontraban mejor preparados se llevaron la parte del león. Entre ellos destacó Alemania, donde para mediados del siglo xix se había implementado un inédito sistema de enseñanza de las ciencias que combinaba teoría e investigación. Su fundador fue el químico Justus von Liebig, que primero en la Universidad de Giessen y luego en la de Múnich formó a decenas de discípulos que fueron trasladando sus métodos a otras instituciones (Sánchez Ron, 2007).

Falda y blusa de seda teñidas con el colorante malva anilina de William Perkin, entre 1862 y 1863 en Inglaterra. El descubrimiento de la síntesis del malva de Perkin coincidió con la popularización del color violeta entre la aristocracia y la burguesía europea. / Science Museum Group Collection Online

Con ello, la situación de Perkin & Sons se volvió mucho menos confortable, puesto que se vio obligada a buscar novedades comercialmente atractivas en dura pugna con la recién llegada competencia. Aun así, el empuje del joven William la mantuvo en la brecha por un tiempo, e incluso la condujo a protagonizar un segundo hito de la industria de los colorantes. Se trata de la síntesis de la alizarina, un pigmento ya existente en la naturaleza pero que él iba a producir artificialmente de manera mucho más barata.

Rojos

A lo largo de la historia, el rojo se había obtenido a partir de distintas fuentes. La más preciada, al generar un intenso color carmesí, estaba fuertemente vinculada a nuestro país, pues no en vano había dominado su comercio durante siglos. Se llamaba grana cochinilla (Dactylopius coccus) y provenía de un insecto parásito del cactus nopal domesticado en Mesoamérica. La irrupción de Cortés en aquellas tierras lo había descubierto para Europa, que vio en los escarlatas que proporcionaba el símbolo de distinción que había perdido con la desaparición de la púrpura de Tiro. Por ello, tras la conquista, el recién creado gobierno virreinal había incentivado su cría, así como otorgado el monopolio de la misma al valle de Oaxaca, en lo que terminó siendo una decisión tremendamente beneficiosa para los indígenas de la zona. El cultivo de este diminuto animal requería de una atención minuciosa que casaba mejor con explotaciones a pequeña escala y esto permitió a sus trabajadores mantener una cierta autonomía que facilitó la conservación de sus lenguas y costumbres. De este modo, España había acaparado el lucrativo tráfico de este tinte, posición que seguía ocupando ahora incluso que México se había independizado. Como reacción a los alzamientos emancipadores latinoamericanos, había introducido la grana en las Canarias, desde donde competía en ventaja con respecto a sus antiguas posesiones debido a la ausencia en estas islas de los depredadores naturales del insecto (Greenfield, 2010).

William Perkin tenía solo dieciocho años cuando sintetizó el malva. Tras sondear su utilidad y ver sus posibilidades comerciales, abandonó sus estudios y puso en marcha la compañía Perkin & Sons, en la que también entró a trabajar su hermano, gracias al capital que aportó su padre. En la imagen, foto de grupo tomada en 1870 de William Perkin (el segundo por la derecha) con sus asistentes de laboratorio, entre ellos su hermano Thomas Dix Perkin (el segundo por la izquierda). Tres años después, consciente de no poder competir con la incipiente industria alemana, vendió la compañía y se retiró a continuar con sus investigaciones por pura afición. / Science Museum Group Collection Online

No obstante, existían otros rojos en el mercado que, si bien estaban peor considerados, resultaban más accesibles. Entre ellos sobresalía la citada alizarina, que hasta 1869 solamente se podía conseguir a partir de la raíz de una planta, la rubia (Rubia tinctorum L.). Ese año, sin embargo, Perkin & Sons, por un lado, y la joven compañía alemana BASF, por el otro, encontraron un método capaz de sintetizarla a partir de compuestos químicos simples. Ya no hablamos de emular la tonalidad de un pigmento natural, sino de obtener exactamente la molécula responsable de su color. De ahí la importancia de este logro, cuya autoría es absolutamente compartida. La casualidad quiso que ambas partes presentasen sus respectivas patentes con un único día de diferencia, lo que les obligó a pactar un arreglo. La empresa británica se quedó con la exclusiva en su país y la alemana, en la Europa continental y EE UU.

Curiosamente, este éxito supondría el canto del cisne de un todavía lozano William. Cuatro años después, y a la pronta edad de treinta y seis, vendía la compañía que había fundado siendo un adolescente y se jubilaba. Lo hacía con la tranquilidad de contar con capital suficiente como para vivir holgadamente hasta su muerte y la certidumbre de saber que cada vez le iba a costar más seguir el ritmo de la competencia. El suceso de la alizarina le había hecho consciente de la realidad: peleaba en inferioridad de condiciones. La industria germana disponía de centenares de químicos excelentemente formados y, además, estaba protegida por la mejor legislación en materia de patentes de Europa.

Así que mientras Perkin se retiraba y volvía a sus inicios, un laboratorio casero donde dedicarse a la ciencia por pura afición, Alemania tomaba el mando de una floreciente industria de los colorantes cuya actividad estaba alterando la vida de millones de personas. Pensemos en los criadores de grana cochinilla canarios, que por suerte encontraron en el plátano una alternativa con la que ganarse el pan, los agricultores franceses dedicados a la rubia, que se vieron forzados a buscar otros vegetales que sembrar, o los centenares de miles de bengalíes que estaban a punto de contemplar cómo el añil dejaba de originarse en los terrenos que labraban.

La industria de los colorantes sintéticos puso las bases para el desarrollo de la industria química. Las mismas fábricas que surgieron para obtener pigmentos fueron diversificando su actividad y pronto elaboraron fármacos, plásticos, fertilizantes y explosivos. En la imagen, fábrica de BASF en Ludwigshafen (Alemania) en 1881. Actualmente, BASF es una de las principales compañías químicas en el mundo. / BASF

Azul

Este último caso quizá fuese el más dramático, aunque posiblemente para bien. Los británicos habían instaurado en el Raj de la India un funesto sistema de producción que obligaba a los nativos a plantar cultivos comerciales, como el índigo o el opio, en vez de otros básicos para su sustento, como el arroz. Y esto los conducía indefectiblemente a un régimen de semiesclavitud, pues recibían por su cometido una cantidad de dinero insuficiente para pagar sus propios alimentos y no les quedaba otra que endeudarse y pasar a depender de la voluntad de sus prestamistas. No fueron pocas las hambrunas, y los motines, que se desataron a raíz de estas prácticas que, al menos en lo referente al índigo, no terminaron hasta que hubo una forma más asequible de obtenerlo (Balfour-Paul, 2012).

De nuevo la hallaría la BASF, quién si no, que en 1897 comenzó a vender un añil sintético que hacía superfluos los campos dedicados al índigo. Culminaba con ello un esfuerzo titánico, que había necesitado de una inversión de dieciocho millones de marcos y casi dos décadas de trabajo, pero que sin duda les resultó rentable. Este tinte no solamente se utilizaba como principal fuente de azules, sino también como base en la composición de muchas otras tonalidades. Y aunque los británicos se resistieron a emplearlo aduciendo que el natural era de calidad superior –cosa imposible, ya que se trataba de la misma molécula–, el mercado impuso su ley y el artificial acabó por dominar.

La alizarina solo podía conseguirse a partir de la raíz de la rubia (Rubia tinctorum L.). Perkin & Sons y la compañía alemana BASF consiguieron obtener la molécula responsable de su color rojo. No obstante, Perkin consideró que no podía competir con la industria alemana, vendió su empresa y se retiró. Tres décadas después, en 1897, BASF consiguió sintetizar el añil, tras una inversión de millones de marcos y décadas de trabajo, pero que sin duda resultó rentable. Hoy en día, la mayoría de los millones de pantalones vaqueros manufacturados anualmente son teñidos con añil fabricado por la industria química.

En la actualidad, una inmensa mayoría de los millones de pantalones vaqueros que se manufacturan anualmente son teñidos con añil fabricado por la industria química. Imaginen la alternativa, la enorme cantidad de tierras que habría que dedicar al índigo para mantener una producción semejante, así como el coste medioambiental y en seguridad alimentaria que eso implicaría. Más allá, el bajo precio de los pigmentos sintéticos ha democratizado los colores a tal punto que cada cual los usa como le apetece. Si antaño las clases privilegiadas se sirvieron de tonos llamativos para remarcar su estatus social –ahí están los retratos de la Edad Moderna para comprobarlo–, hoy ese tipo de códigos han perdido su sentido y, de hecho, lo elegante es lo discreto.

Ahí radica una parte del legado de Perkin, pero no su totalidad. La industria de los colorantes constituyó el primer sector empresarial de largo alcance nacido directamente de un descubrimiento científico. Una circunstancia que resultaría clave para que las naciones desarrolladas tomasen conciencia de las implicaciones que se derivan de estos y estimulasen la investigación. Las universidades se transformaron para dar cabida y formación a los miles de futuros técnicos altamente cualificados que demandaba una sociedad en constante cambio. Y la síntesis química no se conformó con los colorantes. Las mismas fábricas que surgieron para obtener pigmentos fueron diversificando su actividad, y pronto elaboraron además fármacos, plásticos, fertilizantes y explosivos. Todo esto tuvo su germen en un laboratorio casero donde se ejercitaba un simple pero ambicioso estudiante. Como bien expresó el gran Albert Einstein: «La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación circunda el mundo».

REFERENCIAS

Balfour-Paul, J. (2012). Indigo, Egyptian mummies to blue jeans. Buffalo: Firefly Books.

Ball, P. (2004). La invención del color. Madrid: Turner Publicaciones.

Garfield, S. (2001). Malva. Historia del color que cambió el mundo. Barcelona: Ediciones Península.

Greenfield, A. B. (2010). Un rojo perfecto. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

Sánchez Ron, J. M. (2007). El poder de la ciencia: Historia social, política y económica de la ciencia (siglos XIX y XX). Barcelona: Crítica.

Woolmer, M. (2018). La púrpura fenicia, el tinte más preciado de la Antigüedad. National Geographic, 173, 54–65.