Don’t talk about it! The origin of language is taboo. The origin of language has traditionally been a rather difficult issue within linguistic theory. Mankind descends from primates and linguistic ability is a product of the brain: hence, it is made up of a hard-wired set of neurological connexions which evolved according to Darwinian laws of natural selection. However, many problems remain yet unresolved. Is language mostly innate or culturally acquired? Was the evolutive process that gave rise to it a gradual or a catastrophic one?

La técnica de los bocadillos, propia del cómic, es antiquísima, según refleja esta cerámica griega en la que Aquiles y Ajax están jugando a los dados. El problema que plantea es el de la relación entre imagen y palabra y la importancia relativa de cada componente. Históricamente se ha producido una sobrevaloración de lo verbal, que encuentra su justificación histórica en un texto de Platón, aunque desde la irrupción de la sociedad de la imagen (publicidad, televisión, multimedia) la relación se ha invertido. La cuestión que se plantea es la de si la especie humana llegará a modificar su percepción de la realidad volcándola hacia un predominio claro del componente visual.

Que en las sociedades primitivas hay muchos temas tabú de los que no se puede hablar es cosa sabida: en algunas de ellas, por ejemplo, está prohibido referirse a las personas por su nombre, pues al nombrarlas nos apropiaríamos de ellas. Por eso también, se excluye la mención directa de la divinidad en el Antiguo Testamento. En la Edad Media algunos de estos temas seguían vedados, aunque la incipiente emergencia de la mentalidad científica los fuera desvelando poco a poco: ya se podía mencionar el nombre de los otros y el de Dios, pero todo lo relacionado con el diablo y con ciertos pecados considerados nefandos seguía bajo sospecha. Por eso, todavía hoy, se pide perdón en ambientes educados por las alusiones sexuales o escatológicas de “mal gusto”.

La ciencia nunca ha tenido miedo a la verdad, su esencia es precisamente la búsqueda de la verdad. Por eso, fue levantando uno tras otro los tabúes que pesaban sobre distintos temas desde la posición de la Tierra en el sistema solar hasta el origen del universo y el del hombre. Sobre este último fue decisiva la contribución de Charles Darwin en su obra On the origin of species by means of natural selection de 1859 y su continuación The descent of Man de 1871. En este contexto decimonónico de progreso y entusiasmo científicos aún resulta más sorprendente la decisión adoptada por la Société de Linguistique de París en 1866 por la que se prohibía tratar el tema del origen del lenguaje a sus miembros. Y eso que Darwin había demostrado un gran interés por la cuestión del lenguaje no sólo en relación con la emergencia del mismo, sino también en lo relativo a sus procesos evolutivos y de especiación (López García, 2001).

Un siglo después, aunque estamos de acuerdo con las razones que entonces se adujeron –la imposibilidad de aportar prueba alguna de las muchas hipótesis que se estaban formulando– sospechamos que hubo algo más. Al fin y al cabo no hacía tanto que el teólogo Charles Hodge había atacado furiosamente el argumento evolucionista en su obra What is Darwinism? (1874) con su famoso –y antiguo– argumento del diseño, es decir, la idea de que de la misma manera que el reloj demuestra la existencia del relojero, la notable perfección de los organismos y de sus partes, por ejemplo el ojo, demuestran la existencia de Dios. Suponer con Darwin que el ojo humano es el resultado ciego de la selección natural operando a lo largo de muchas generaciones de seres vivos tiene implicaciones ideológicas.

En este contexto la cuestión del origen del lenguaje resultaba la más vidriosa de todas. Y es que la evolución se imponía por su evidencia a partir de las pruebas del registro fósil y, aunque su causa, la selección natural, no fuese plenamente entendida hasta que la incorporación de la genética mendeliana al darwinismo dio lugar al llamado programa de la síntesis, lo cierto es que todas las personas inteligentes comprendieron que había que rendirse a la evidencia: incluso el papa Pío XII terminó por aceptarla en su encíclica Humani generis de 1950, con la única salvedad de la creación del alma, que se sigue reservando a Dios. Pero el lenguaje era otra cosa. ¿Acaso no se dice en el Génesis que al principio fue el Verbo, esto es, que el problema de los orígenes se reduce al del logos? No es de extrañar que se prohibiese a los lingüistas ocuparse de la peligrosa idea de Darwin, por parafrasear al filósofo Daniel Dennett.

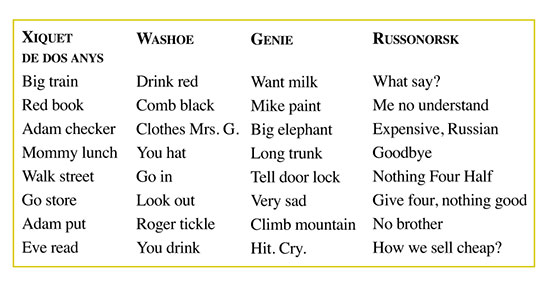

Cuadro 1

Sin embargo, no debe pensarse que el problema del origen del lenguaje sólo es filosófico o religioso. En el siglo XXI constituye una de las fronteras de la ciencia biológica. La verdad es que la explicación de Darwin resultaba ingenua porque propuso una transición gradual desde los gritos de los animales hasta el lenguaje articulado de los seres humanos en un momento en el que se sabía muy poco de dichas habilidades comunicativas. Hoy que conocemos bastante bien cómo se comunican los animales y que llevamos varios decenios enseñando a los chimpancés y a otros primates a comunicarse mediante las lenguas de signos de los sordomudos, las cuales en nada difieren de las lenguas fonéticas, podemos afirmar taxativamente que dicha evolución es, cuando menos, cuestionable.

A lo más que se ha llegado es a demostrar que los seres humanos y los primates comparten una fase comunicativa previa, el llamado protolenguaje. D. Bickerton (1990) sugirió que el habla de los niños menores de dos años, las variedades chapuceras que empleamos cuando intentamos expresarnos en una lengua que no conocemos apenas (los pidgins), y los progresos logrados por chimpancés a los que se crió como a humanos enseñándoles la lengua de signos son muy parecidas: consisten en expresiones de dos o tres palabras sin morfología ni sintaxis (es decir, sin artículos, preposiciones, tiempos o modos verbales, etc.). También se parecen al lenguaje de los llamados “niños lobo”, es decir, niños que han sido criados como animales y que aprenden a hablar más tarde de lo normal. Esto se aprecia claramente en el cuadro I, donde se cotejan las expresiones de un niño anglohablante de dos años, las de la chimpancé Washoe a la que se había enseñado Ameslan (la lengua gestual de los sordomudos americanos), las de Genie (una niña criada al margen de la civilización humana y que sólo recibió instrucción lingüística después de los trece años) y, finalmente, las de un pidgin de base inglesa utilizado por marineros rusos y noruegos para esporádicos contactos comerciales en el Mar del Norte.

«¿Acaso no se dice en el Génesis que al principio fue el Verbo, esto es, que el problema de los orígenes se reduce al del logos? No es de extrañar que se prohibiese a los lingüistas ocuparse de la peligrosa idea de Darwin, por parafrasear al filósofo Daniel Dennett»

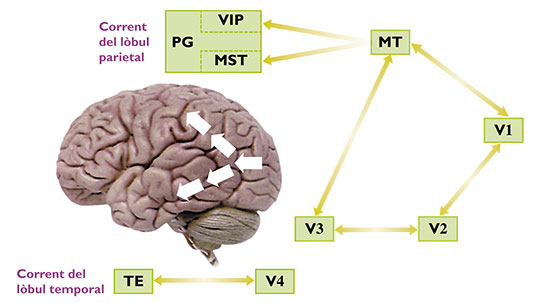

Esto demuestra que compartimos con las especies animales de las que procedemos ciertos circuitos neurológicos dedicados al lenguaje y que dichos circuitos aparecen en la morfogénesis de los niños y niñas humanos, dando la razón a Haeckel cuando afirmaba que la ontogénesis recrea la filogénesis. Incluso ha habido autores que han establecido un paralelismo con las pautas de la percepción visual, suponiendo que el protolenguaje se basa en circuitos sinápticos muy próximos a los que subyacen a esta última. Prueba de ello sería que la corriente nerviosa que sale del córtex visual se bifurca en dos ramas, una dorsal que pasa cerca del área de Broca y otra ventral que pasa cerca del área de Wernicke. Lo notable es que la corriente dorsal tiene el mismo efecto visual que el área de Broca en el lenguaje, la unión de elementos, esto es, la sintaxis, mientras que la corriente ventral de la visión se dedica al reconocimiento de los objetos, igual que el área de Wernicke, que es la que se ocupa de la semántica de los signos lingüísticos (Givón, 2002).

Arriba: «Corriente del lóbulo parietal». Abajo: «Corriente del lóbulo temporal». La corriente nerviosa que sale del córtex visual se bifurca en dos ramas, una dorsal, que pasa cerca del área de Broca, y otra ventral, que pasa cerca del área de Wernicke. Lo más notable es que la corriente dorsal tiene el mismo efecto visual que el área de Broca en el lenguaje, la unión de elementos, es decir, la sintaxis, mientras que la corriente ventral de la visión se dedica al reconocimiento de los objetos, al igual que el área de Wernicke, que es la que se ocupa de la semántica de los signos lingüísticos.

Pero esto nos aleja de la explicación gradual darwiniana, pues la transición suave, auxiliada o no por los circuitos de la visión, sólo llega hasta el protolenguaje y el lenguaje es otra cosa. Realmente sólo desde la ingenuidad de alguien que no sea lingüista pueden entenderse las explicaciones gradualistas que se han sugerido. La más común se basa en la exaptación baldwiniana, en la idea de un efecto Baldwin prolongado por el que ciertos desarrollos comunicativos que iban mejorando la comunicación en el grupo de homínidos terminaron incorporándose al genoma gracias a una mutación o a una recombinación casual. Supongamos que un grupo de individuos de una misma especie se traslada a un área climática más fría. Como consecuencia de este cambio la selección natural empezará a privilegiar ciertas variedades mejor adaptadas al frío, por ejemplo, los individuos con una piel más gruesa o con más pelo, hasta que finalmente todo el grupo incorpore dichas características en su genoma. En comunicación, el efecto Baldwin habría funcionado de la misma manera. Al incrementarse la vida social del grupo, seguramente para hacer frente a ciertos retos del entorno, se privilegian determinados individuos poseedores de circuitos neuronales específicos y a la larga todo el grupo incorpora áreas comunicativas. De ahí al lenguaje sólo habría un paso: estos circuitos comunicativos, destinados originariamente a garantizar la cohesión social, habrían terminado por ampliar su función hasta permitirles la expresión de informaciones cognitivas (es lo que se llama exaptación).

La idea de la exaptación es ingeniosa, pero parece ignorar el hecho de que hay muchas características puramente formales del lenguaje las cuales no remiten directamente a funciones sociales (como las de agente, paciente, instrumento u objeto): ¿qué tipo de ventaja selectiva habrían de aportar el complicado sistema de la flexión casual latina, los phrasal verbs del inglés o las mil y una formas del verbo vasco (que un erudito dieciochesco logró sistematizar en una obra titulada significativamente El imposible vencido)? Es verdad que los procesos de selección natural no producen soluciones óptimas de diseño, sino tan sólo las mejores dentro de las circunstancias, pero, francamente, los idiomas humanos parecen a menudo construcciones caprichosas y concebidas por algún demonio juguetón para hacer sufrir a los estudiantes de segundas lenguas. De ahí las dificultades epistemológicas a las que se enfrentan las posturas “internalistas”.

Una cosa es pasar de la vejiga natatoria de los peces al pulmón de los anfibios y otra muy distinta del agente al sujeto, es decir, a la palabra que concuerda con el verbo y que a menudo es un paciente (María duerme), un instrumento (esta llave abre la puerta) o un lugar (el jardín está lleno de flores). Por eso, hay toda una línea de investigación, que pudiéramos llamar “externalista”, para la que las lenguas son producto de la cultura y lo reflejan en sus formas. El tránsito habría consistido, pues, en pasar de los genes a los memes –en el sentido de Dawkins–, a unidades de transmisión cultural. La cultura es un producto de la sociedad y, en efecto, se ha constatado una relación entre el aumento de tamaño del cerebro y el del grupo social de homínidos (Aiello y Dunbar, 1995), pero ello no explica qué factor catalizó la transferencia de habilidades cognitivas desde los primates hasta el ser humano.

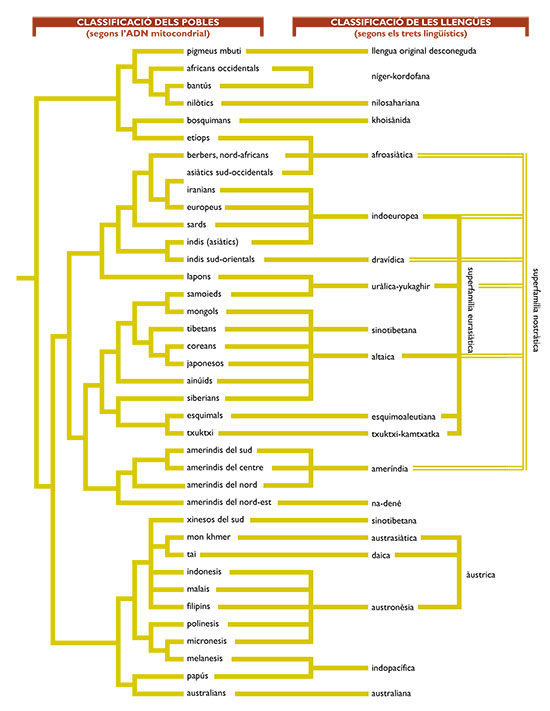

Cuadro 2. El origen del lenguaje se produjo una sola vez y precisamente en el centro de África, donde la concentración de humanos era mayor. Los dos árboles enfrentados de Cavalli-Sforza, el de la izquierda –de acuerdo con el ADN mitocondrial– y el de la derecha –según las lenguas–, muestran un grado de coincidencia tan elevado que parece imposible que ambos no tengan un mismo fundamento.

Sea como sea, el problema de los fundamentos biológicos del lenguaje es hoy el tema central de la lingüística y el motivo por el que en muchos centros de investigación se piensa que se trata de una parte de la biología. O nos enfrentamos a uno de los monstruos esperanzados de Goldschmidt y propugnamos una mutación gigantesca o, si queremos movernos en el dominio de la ciencia y no en el de la especulación creacionista, habrá que postular algún tipo de evolución gradual desde los animales superiores. Hoy por hoy todo parece indicar que la solución está más cerca del equilibrio puntuado de Eldredge y Gould que de una especiación alopátrica ortodoxa producida en un grupo periférico, pues el paralelismo entre el árbol del ADN mitocondrial y el grafo de las lenguas (Cavalli-Sforza, 1996) demuestra que el origen del lenguaje se produjo una sola vez y precisamente en el centro de África, donde la concentración de humanos era mayor (cuadro 2).

En cualquier caso el diálogo interdisciplinario –para qué engañarnos– está lleno de trampas. Esta desconfianza ha llevado a muchos lingüistas a rechazar la idea de que las lenguas y el lenguaje como tal puedan tener algo que ver con la biología. Sin embargo, hay un argumento decisivo, formulado por el lingüista Noam Chomsky (véase la entrevista que le hacemos en este volumen), a cuya seducción intelectual resulta muy difícil sustraerse. Es lo que se conoce como el argumento de la pobreza del estímulo: los niños aprenden a hablar con una sorprendente facilidad, pese a que las muestras lingüísticas que reciben de los adultos son tan pobres y fragmentarias que de ninguna manera pueden justificar un proceso de aprendizaje por imitación como el que les lleva a saber vestirse por sí mismos, a manejar los cubiertos en la mesa o a resolver ecuaciones de segundo grado. La conclusión a la que esto nos lleva es que el lenguaje humano –mejor dicho, la facultad lingüística, no tal o tal lengua concreta– es innato, pertenece a la dotación biológica de la especie. Claro que esta conclusión puede encararse de muchas maneras. La más extremada es suponer que existen genes específicos del lenguaje, tal vez asociados a la morfogénesis de áreas cerebrales lingüísticas específicas como la de Broca o la de Wernicke. Una postura intermedia sería suponer que las capacidades lingüísticas humanas son habilidades cognitivas generales, las cuales tienen un sustento neurológico exclusivo de la especie humana. La más débil de las hipótesis que se han formulado es la de la mera analogía formal, esto es, la idea de que el lenguaje comparte con las unidades de la genética y con las de la química la peculiaridad de producir secuencias infinitas a partir de medios finitos y discretos (los morfemas, los genes, los átomos), por lo que los sorprendentes paralelismos que se han señalado entre estas disciplinas (Abler, 1997) vienen a ser soluciones emergentes de una red de relaciones complejas. Hoy por hoy la pelota sigue en el tejado, pero lo que sí parece cierto es que la vieja compartimentación estanca de las ciencias y las letras tiene los días contados.

BIBLIOGRAFÍA

Abler, W. L., 1997. “Gene, language, number: the particulate principle in nature”, Evolutionary Theory, 11.

Aiello, L. C. i R. I. M. Dunbar, 1993. “Neocortex size, group size and the evolution of language”, Current Anthropology, 34.

Bickerton, D., 1990. Language and Species. Chicago University Press. Chicago.

Cavalli-Sforza, L., 1996. Geni, popoli e lingue. Adelphi. Milán.

Givón, T., 2002. Bio-Linguistics. The Santa Barbara Lectures. John Benjamins. Amsterdam,

López García, A., 2001. “Species Building and Evolution in Biology and Linguistics”, Sprachwissenschaftlicher Kolleg ueber Variationslinguistik. Universität von Heidelberg. Heidelberg.