¿Quién no ha sentido frente a un hermoso paisaje una profunda emoción? ¿Qué tiene la naturaleza que a veces nos otorga el placer de la contemplación? ¿Por qué nuestra mirada, en ocasiones marchita por lo cotidiano, es capaz de extasiarse frente a una vista natural? Mientras nosotros enmudecemos ante ella o nos atrevemos como mucho a calificarla con adjetivos insignificantes, otros, desde hace siglos, han sabido expresar en la literatura, en la poesía, sus sentimientos y emociones con una intensidad arrebatada. La pintura, sin embargo, fue más avara a la hora de mostrar su admiración. Inexplicablemente. Desde la Edad Media, el arte nos ha ofrecido algún cuadro en el que el paisaje adquiría todo el protagonismo, pero no fue hasta el siglo XIX cuando el género alcanzaría su reconocimiento oficial definitivo. Tal vez a causa de su supuesta modestia frente a otros asuntos de mayor calado como el mitológico o el religioso. Al fin y al cabo, en esencia, carecía de contenido, no decía nada, no explicaba un acontecimiento ni narraba una historia al espectador. Era sencillamente lo que mostraba, su sentido radicaba en su belleza, sin más. Por otro lado, una escena cargada de dramatismo permitía al artista dar rienda suelta a su estilo y poseía la capacidad de cautivar al cliente y al espectador. Una vista natural, por el contrario, podía resultar trivial ante su mirada.

Aun así, hubo excepciones. Las hubo y nos regalaron hermosos ejemplos. Holanda, durante el siglo XVII, dio a luz a unos artistas que vieron en lo más modesto un motivo de recreación artística. Los animales, los interiores de los hogares, el tendero del mercado, el vecino de al lado o los pastos y caminos que rodeaban las ciudades ocuparon los lienzos con una maestría soberbia. No había tema pequeño, pues ellos lo hacían grande con su buen hacer. Aquellos mismos años conocieron la labor de otro pintor, Claudio de Lorena (1600-1682), francés de nacimiento e italiano por pasión. En realidad iba para pastelero y la fortuna quiso que llegara a ser un artista de extraordinarias dotes. En su obra no sólo configuró una composición del paisaje que se consolidaría para la posteridad, sino que se mostró como una persona de sensibilidad sublime para apreciar los valores de la naturaleza. Sus primeros biógrafos nos lo descubren haciendo excursiones por los campos alrededor de Roma, dibujando y pintando, incluso al óleo, bocetos en los que atrapaba paisajes, fragmentos o efectos inesperados. Aunque no pasaron de ser apuntes, esta apreciación tiene su reflejo en sus cuadros, ya que manifiestan un respeto y una habilidad excepcionales para retratar lo natural. Ahora bien, sus lienzos, aunque suelen estudiarse dentro del paisajismo, seguían haciendo importantes concesiones a la tradición. En ellos aparece la figura realizando una actividad concreta o jugando un papel determinado en una historia. No pudo sustraerse completamente a esta convención, aunque sí empequeñeció su presencia. Pobló los primeros planos de sus obras con personajes de reducidas dimensiones que relataban una escena concreta, para destinar el resto de la tela a una generosa exhibición paisajística en la que la vegetación, el agua y la luz podían deleitar al observador. Y lo hacían, lo siguen haciendo. Con su arte no consiguió liberar completamente a la naturaleza, pero sí le permitió, desde el estudio concienzudo y admirado, ofrecerle la oportunidad de mostrarse sin límites y arropar al ser humano. Dejó de ser mera comparsa, para convertirse en compañera. Dos siglos después alcanzaría el poder y la independencia.

Caspar David Friedrich, El caminante sobre la niebla, 1817-1818. Hamburgo, Hamburger Kunsthalle.

Goethe dijo del Romanticismo que era una enfermedad. Era una enfermedad nacida del fracaso y el ansia de libertad, del malestar y la constante inquietud, del sufrimiento y el dolor, de la soledad, el sentimiento y la emoción intensa. Fue entonces cuando se fraguó esa imagen romántica del artista marginal y doliente que todavía hoy para algunos sigue vigente. El pintor no fue completamente ajeno a cuanto sucedía a su alrededor –las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX estuvieron cargadas de acontecimientos a los que no pudieron sustraerse–; sin embargo, descubrió en el distanciamiento de la sociedad un mecanismo eficaz de creación y un modo de consolidar los muros que le separaban de aquellos que no poseían el don artístico. No les gustaba la realidad que les rodeaba, así que el escapismo constante se convirtió para los artistas en un recurso creativo de primer orden. Huían al pasado, a lugares lejanos y exóticos, a los oscuros territorios de la imaginación, a la religión o hacia la naturaleza. El paisaje se convirtió para algunos en un refugio para alejarse de una humanidad que no terminaban de comprender o de aceptar en los términos que la Revolución Industrial había establecido. Y sobre todo en un medio para la reflexión personal, para la introspección, para la pura creación. Una de las grandes revoluciones pictóricas de este inclasificable movimiento fue la conquista del género como tal. Salvo las excepciones que pudo existir en el pasado, fue a partir de entonces cuando las vistas naturales adquirieron un protagonismo definitivo. Ya no era necesaria la presencia humana para justificar su existencia. A pesar de ello, las figuras no desaparecieron completamente. Hubo pintores que las mantuvieron en sus obras cumpliendo un papel esencial, aunque pasivo. Ellas dejaron de narrar historias para aprender a admirar la naturaleza en la que el artista las había retratado. Por otra parte, el arte oficial, que había negado al paisajismo su categoría artística, fue capaz de reconocer la potencia creadora, la fuerza de estos asuntos y el profundo contenido que podía llegar a transmitir. Porque esto es indudable, el paisaje romántico seguía diciendo algo. Todavía tardaría en llegar la representación de una naturaleza que no necesitaba de la idealización, de la espectacularidad, ni del espíritu del pintor para existir, que valía por sí misma, incluso en sus detalles más ínfimos e íntimos. Todavía pasaría tiempo para que dejara de sentir y se limitara a ser. El paisaje de la realidad iniciaría este camino, el impresionismo lo culminaría.

■ La insignificancia humana frente a la creación

Caspar David Friedrich, La gran valla pròxima a Dresden, 1832.

Caspar David Friedrich (Greifswald, Pomerania, Alemania, 1774 – Dresde, Prusia, Alemania, 1840) descubrió en el mundo natural que le rodeaba el pálpito de la espiritualidad y lo dotó de un profundo sentimiento que respiraba religiosidad. Afirmaba que el artista no sólo debía pintar lo que veía ante sí, sino que debía mostrar lo que había en su interior. Para él, el paisaje se convirtió en el medio idóneo para trasladar su emoción al lienzo. En él, arte y naturaleza se hacen uno para adquirir un nuevo valor como expresión sincera del individuo. Y mientras tanto, la mirada del observador se deja fascinar por su obra con la misma silenciosa pasión con la que él retrató aquellas vistas. Era un extraordinario pintor, de toque descriptivo, de minuciosa redacción dibujística y con una soberbia sensibilidad para el color. Jamás dejará de sorprendernos la delicadeza que algunos paisajistas románticos manifiestan hacia la materia pictórica, atribuida con pertinaz insistencia a otros artistas posteriores. Sus amplias composiciones, dominadas por la habilidad de un maestro, se cubren con perspectivas aéreas extraordinarias, de intangible perfección, y con unos efectos de luz magistrales de realismo palpitante. No en vano afirmaba que la naturaleza había que estudiarla en la naturaleza y no en las pinturas. Sus estudiadas escenas, de un equilibrio y una serenidad casi clásicas, se prendían con la emoción de la belleza natural. Una de las constantes de su producción fue la presencia del hombre en sus cuadros, pues le apasionaba reflexionar sobre su insignificancia frente a la grandeza de Dios y su creación. Suele mostrarse de espaldas, contemplando el paisaje, como si fueran autorretratos del artista que vio lo que después trasladó a la tela, como si intentaran ser una prolongación del observador que mira el asunto pintado. Un vano intento por parte del espectador, pues en algunas de sus obras no consigue vislumbrar aquello que las figuras desde su posición consiguen avistar. Intuye una estampa extraordinaria que el artista le arrebata sin concesiones, como un ladrón avaro que quiere negar el placer de ese espectáculo y que nos lanza hacia la frustración romántica de anhelo insatisfecho. No importan sus rostros, sólo su actitud reflexiva, cargada en ocasiones de significado. Así sucede con El caminante sobre la niebla, realizado alrededor de 1817-1818, en el que el viajero se alza sobre las rocas escarpadas de primer plano y admira calladamente el paisaje preñado de niebla que se abre bajo sus pies. Su sosiego acompaña el silencio de la escena, mientras nosotros sucumbimos a la hermosura inalcanzable e invisible que sólo podemos intuir. Soledad, emoción y desencanto románticos elevados a la categoría de arte.

Caspar David Friedrich, El monje a orilla del mar, 1809.

En los cuadros de Friedrich laten los símbolos, en unos casos son cruces, en otros animales, barcos o personajes que dan una mayor profundidad si cabe a lo que transmite la propia naturaleza. Con el tiempo, la madurez de su estilo, de exquisita factura, y el interés manifestado por el estudio de los fenómenos naturales se tradujeron en la realización de una serie de obras en las que el paisaje conquista un pleno protagonismo, más allá de la presencia de alguna figura o elemento. El tratamiento de la luz, a la que arranca matices de un realismo casi alucinado, o la representación de las montañas y la vegetación se convierten en un reflejo de su espíritu, en una intensa expresión del sentimiento, de una paz sublime. El coto grande, pintado en 1832, posee una composición equilibrada, de transparente atmósfera y un celaje donde la calidez de los amarillos se tiñe de azules delicados. Frente al lienzo la mirada del espectador se deleita en los detalles, pero es capaz de advertir al mismo tiempo el pálpito de una emoción contenida ante la belleza de la creación. Contrasta esta quietud apacible, serena y sentida, con la que se palpa en Monje a orilla del mar, realizado unas décadas antes. La sublimidad, que encontró en el paisajismo uno de sus idiomas más expresivos, podía mostrarse a través del horror, de la violencia, de los abismos y las cimas inalcanzables, del fuego y la tormenta, el melodrama y la crudeza, para traducir la insignificancia del hombre frente al poder ingobernable de la naturaleza. Pero también, esta categoría estética podía mostrarse a través de la oscuridad, la vacuidad y la soledad insondable. Todo eso lo ofrece con descarnada sinceridad el lienzo del artista alemán. El individuo se sitúa frente al mar para perderse en la inmensidad de un vacío que le abraza y consume. Su figura empequeñecida por la grandeza de la vista que se erige frente a él y que le lleva a reflexionar sobre la presencia de un Dios sobrenatural. La austeridad de la composición, dominada por el agua y un cielo que destila un frío sobrecogedor, armoniza con una paleta de sobriedad casi enfermiza. No es el monje, no es el paisaje, es ese sentimiento tan humano de desvalimiento e incomunicación que, a veces, nos atenaza para conducirnos a nuestro propio infierno interior, el que retrata Friedrich de un modo conmovedor.

■ El paisaje familiar de Constable

La historia de la pintura nos regala espléndidos ejemplos de cómo lo más sencillo en apariencia puede esconder un cúmulo de sabiduría artística y una emoción soberbia. Así sucede cuando contemplamos admirados una Madonna de Rafael o cuando nos colocamos frente a un cuadro de John Constable (East Bergholt, Suffolk, Inglaterra, 1776 – Londres, 1837). Este artista, uno de los más apreciados paisajistas británicos, no se dedicó a representar una naturaleza desatada, no escapó a lugares de impresionante belleza para trasladarlos al lienzo con la maestría de su estilo, ni se abandonó a la inmortalización de la insignificancia humana frente a la creación. Su tierra natal constituyó el pilar esencial de una obra marcada por el amor hacia aquellos paisajes a los que retrató con innegable verdad. La sencillez de sus vistas naturales, dominadas por el verde y coronadas por unos celajes que estudió con la pasión del científico, parecen irradiar el sentimiento exaltado de un alma piadosa que veía en cada detalle, por nimio que fuera, la mano de Dios. El romanticismo de este artista reside precisamente en ese canto a la hermosura humilde de su entorno familiar, sin sobresaltos; en la profunda religiosidad que emana de cada una de las pinceladas que lo construyen. No fue un simple espectador de los paisajes rurales que pintó con devoción, sino el maestro que encontró en ellos la más elevada sublimidad. En alguna ocasión se ha relacionado coherentemente la obra de Constable con la poesía de William Wordsworth. Las suyas fueron sensibilidades hechas para ver en lo pequeño lo grande y, además, para expresarlo desde dentro con color o palabras. Así sucede con su cuadro más famoso, El carro de heno, que expuso en 1821 como Paisaje al mediodía.

John Constable, El carro de heno, 1821 (detalle arriba).

Con este título, cargado de realidad y ausente de connotaciones narrativas de cualquier tipo, y con las dimensiones que le dedicó, casi dos metros de ancho, el artista daba por definitiva la conquista del paisajismo como género artístico de pleno derecho. En apariencia parece inspirarse en los paisajes bucólicos del siglo XVIII, llenos de encanto, aunque su retrato es mucho más sincero, más fiel a la realidad que conocía bien. El asunto es muy sencillo, un carro está cruzando el río Stour; sin embargo, está repleto de pequeños detalles que demuestran un amor intenso por el lugar: el perro de primer plano, la figura que parece amarrar una barca, los campesinos trabajando en el campo, el humo de la chimenea que nos habla de la actividad dentro de la casa. Aquí la pasión romántica se manifiesta en la expresión de la realidad y en su simplicidad, en el homenaje del pintor a quien la creó y en la representación del propio espíritu que late en la naturaleza más humilde. Pero hay más. Si sólo valoráramos la obra de Constable por sus temas, lo consideraríamos un paisajista de lo rural carente del atractivo y atrevimiento de otros compañeros suyos, sin la rebeldía propia de un romántico. Kenneth Clark, por el contrario, nos explica que por su técnica, por el modo que tiene de trabajar la pintura podría calificarse, «después de Goya, como el más revolucionario». De hecho, El carro de heno, fue contemplado por Géricault, uno de los titanes del romanticismo, en la Royal Academy y se preocupó de que esta obra visitara el Salón de París de 1824. Cuando Eugène Delacroix (Charenton-Saint Maurice, Francia, 1798 – París, 1863) lo vio, decidió retocar los fondos de su famoso lienzo de La Matanza de Quíos para seguir la estela del maestro inglés. Y hay quien sigue considerando hoy en día a Constable el motor inspirador de la famosa escuela francesa de paisaje de Barbizon. Él llegó a afirmar en una ocasión que pintar era sinónimo de sentir y a la vista de sus telas, nadie lo duda. Ahora bien, también es cierto que fue un artista extraordinariamente metódico en su labor creativa, tanto en la ejecución de apuntes en los que trasladaba con objetiva certeza la naturaleza hasta el extremo de poder tomarlos como cuadros impresionistas, como en el proceso de la elaboración de una obra concreta, de la que realizaba un boceto de dimensiones similares al trabajo definitivo. Por todo ello, los colores de su paleta se despliegan sobre la tela de un modo sorprendente, arrancando matices insospechados; los detalles vibran con soltura por la frescura de su toque y la luz provoca efectos sobre las superficies con inusitado naturalismo.

■«Retratos de la nada»

J. M. W. Turner, Lluvia, vapor, velocidad, 1844.

Hugh Honour escribió: «Mientras los paisajes de Constable parecen reflejar tanto la angustia como la exaltación de intensa oración privada, los de Turner parecen más el producto de una apasionada relación física con su medio, afín casi siempre al acto sexual y a veces a la violación». Joseph Mallord William Turner (Londres, Inglaterra, 1775 – 1851), arquitecto frustrado y especialista en acuarelas topográficas, dio al género una identidad absoluta. Para él, los elementos y los fenómenos naturales no poseían un contenido simbólico particular, ni eran manifestaciones de la grandeza de la creación. Poseían una vida propia y, en todo caso, una moral que nacía en sí misma. Su labor era trasladar al lienzo esa existencia de fuerza abrumadora. En su producción se conservan paisajes históricos y mitológicos inspirados en Claudio de Lorena, a quien admiró profundamente y de quien asimiló una determinada estructura. Sin embargo, cuando contemplamos la pintura de ambos somos capaces de atisbar una gran diferencia: la luz, esa luz que se convirtió en los pinceles del inglés la razón de ser de su arte. Con el tiempo, la vegetación y la tierra fueron perdiendo protagonismo en sus lienzos y se inclinó por otros asuntos que le permitieran experimentar con la composición, incorporando nuevos diseños que abundaran en la descripción de una naturaleza desmesurada y desbocada. Así, en sus marinas, el movimiento agitado del agua acompasado con los cielos empañados de nubes creaba conjuntos de enmarañada violencia. El vórtice arrasó las formas para transmitir el arrebato natural más absoluto. Es tan efectivo en su descripción que algunas de sus pinturas no sólo las observamos, sino que además las escuchamos sobrecogidos. Y es cierto, como afirma D. B. Brown, que en sus manos el paisaje perdió su sustancia. Los árboles, las plantas, las montañas, las olas del mar dejaron de definirse minuciosamente, se volvieron irreconocibles para ser puro efecto pictórico, abstracción. Es como si se sustrajera a ilustrar lo tangible para adentrarse en la representación de lo intangible, de los efectos, de los fenómenos.

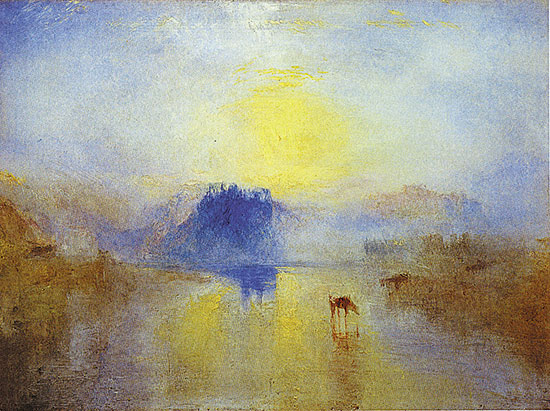

J. M. W. Turner, El castillo de Norham, amanecer. 1845.

En una de sus obras (1844) Turner se aleja aparentemente de los románticos para reflejar los logros de la industrialización. Un tren atraviesa el Támesis con rapidez, se abalanza hacia el primer plano, hacia el espectador; al fondo atisbamos un puente y a sus pies una pequeña barca sobre el río; el resto son brumas, remolinos de agua y luz. Los dueños de la tela son la lluvia, el vapor y la velocidad que, precisamente, dan título a la pieza y existen gracias a la sabiduría del artista para pintarlos con un toque arrastrado y valiente, un empaste de riquísimos matices y un color que arranca delicadas entonaciones. Alguien dijo de las pinturas de Turner que eran retratos de la nada y para la mirada de la época, así debió ser. Es entonces cuando la luz se apropia del asunto e inmaterializa las formas. Aquí se intuye así. Quizás porque, como se ha dicho, lo que mueve al inglés a crear no es un concepto o una emoción, es una sensación visual que no se preocupa por los detalles. Pero la inmortalidad de este pintor no sólo reside en su capacidad para diluir la naturaleza bajo el dominio de su pincelada, sino en haber proporcionado al color un valor intrínseco, una cualidad expresiva en sí misma. No sentía ninguna inclinación especial por el verde, dominante en Inglaterra, al contrario, le fascinaba un espectro más brillante y de timbre intenso. Por eso, buscó durante algún tiempo atraparlos en la representación de amaneceres y atardeceres. Italia hizo el resto. El rojo, el naranja, el amarillo, el púrpura y los intensos azules conquistaron su paleta y lo hicieron con una suavidad y sensibilidad estremecedoras. En la década de los cuarenta, el pintor se perdió pocas salidas de sol. Es ese momento del día en que nace la luz y en que, en ocasiones, la niebla invade la atmósfera fundiendo cielo y tierra. Los objetos, bajo su efecto, pierden sus perfiles para fundirse en la bruma. En 1845 Turner pintó El castillo de Norham, amanecer. Es una tela de composición nítidamente clásica en el que el edificio que retrató en diversas ocasiones se intuye tan sólo como una gran mancha de azul vibrante que tiene su reflejo sobre el agua. Se han perdido los detalles, pero no nos importa, pues lo excelso del cuadro es la transparencia de la pincelada al óleo, de una sutileza tal que parece acuarela. La fuente de luz se vuelve difusa, pende sobre el monumento y crea efectos de amarillos intensos a su alrededor que evidencian las neblinas y disuelven las formas. Ni una sola estridencia cromática, pese a la paleta empleada, empaña la quietud de la escena. Desde la turbulencia de sus tormentas, nos conduce al silencio de una mañana eterna, sublime y romántica.

Arte y naturaleza han mantenido a lo largo de los siglos una estrecha amistad, pero fue en esta época cuando su relación aprendió el significado de la pasión, cuando el sentimiento se hizo presente en los lienzos con una intensidad insondable, cuando la obra de pintores como Friedrich, Constable o Turner nos dijeron que la emoción no sólo debe disfrutarse, sino beberse, vivirse.

Victoria E. Bonet Solves. Profesora de Història del Arte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universitat Politècnica de València.

© Mètode 47, Otoño 2005.

Referencias

Andrews, M., 1999. Landscape and Western Art, Oxford, Oxford University Press.

Brown, D. B, 2001. Romanticism, Londres, Phaidon.

Clark, K., 1990. La rebelión romántica, Madrid, Alianza. (Ed. original inglesa: Londres, 1973.)

Honour, H., 1981. El romanticismo, Madrid, Alianza. (Ed. original inglesa: Harmondsworth, 1979.)

Rosenblum, R. i H. W. Janson, 1992. El arte del siglo XIX, Madrid, Akal. (Ed. original inglesa: Nova York, 1984.)