|

||

|

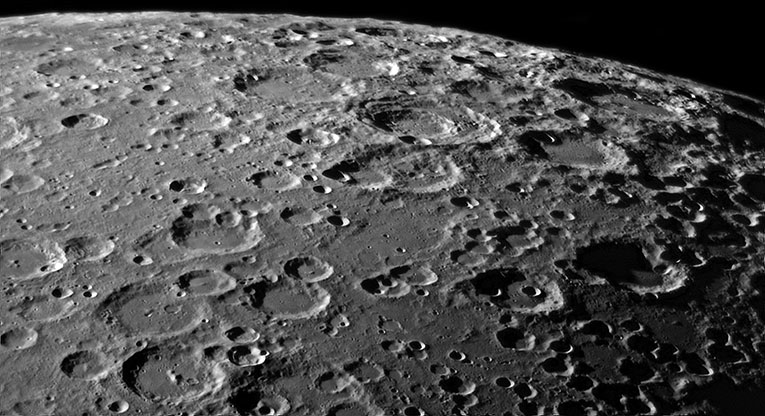

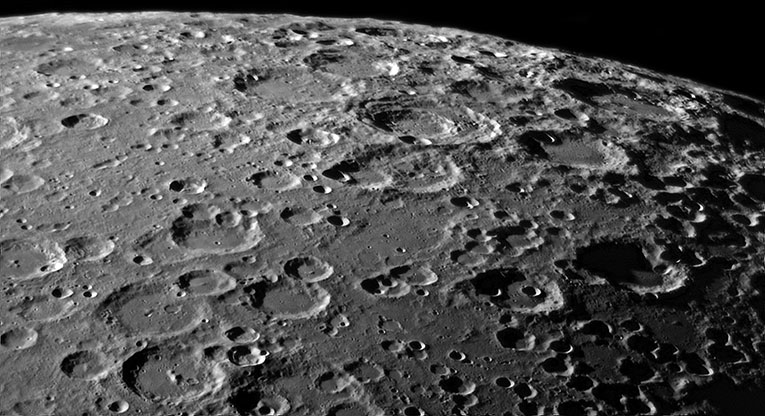

La humanidad ha considerado durante muchos siglos que el cielo era un ente inmutable e incorrupto, bien diferente de nuestro entorno cercano, cambiante e impredecible. Aristóteles consagró esta división hablando de las regiones sublunar y supralunar. La primera sería imperfecta y cambiante, mientras que más allá de la Luna, en la región supralunar, nada debería cambiar, es el dominio de lo inmutable. La observación del cielo parece apoyar esta visión. Una vez explicados los movimientos de los astros errantes que se ven a simple vista –Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna–, solamente la aparición esporádica de cometas parecía romper esta visión del mundo. De hecho, la concepción aristotélica considera los cometas como fenómenos atmosféricos, semejantes a los meteoros o estrellas fugaces, propios de la región sublunar, aunque otros autores clásicos se manifiestan defensores del carácter celeste de los cometas. Hoy sabemos que los cometas son pequeños cuerpos del Sistema Solar formados por acumulaciones de hielo de agua y de dióxido de carbono, mezclados con metano y amoniaco. Miden unos pocos kilómetros y giran alrededor del Sol, siguiendo órbitas elípticas bastante excéntricas. Cuando se acercan al Sol, parte del material se vaporiza y arrastra partículas de polvo que forman una atmósfera brillante denominada cabellera. Debido a la radiación solar y al llamado viento solar, los gases y el polvo de la cabellera salen expulsados lejos del núcleo del cometa y forman una cola que puede llegar a medir más de un centenar de millones de kilómetros. El astrónomo danés Tycho Brahe pudo observar el Gran Cometa de 1577. Tycho entendió que se trataba de un objeto celeste que se movía entre los planetas atravesando las hipotéticas esferas que los sostenían según la cosmología ptolemaica. Este hecho ponía claramente en duda la naturaleza incorruptible e inmutable de los cielos. Cinco años antes, en 1572, había aparecido una nueva estrella en la constelación de Casiopea. Hoy sabemos que se trataba de una supernova que el propio Tycho Brahe estudió en detalle y que también fue observada por el astrónomo valenciano Jerónimo Muñoz. De hecho Muñoz escribió, por encargo del rey Felipe II, un tratado sobre el nuevo astro que tituló Libro del Nuevo Cometa. Muñoz pensaba que muy probablemente no se tratara de un cometa y de hecho escribe: «En ningún autor hallo cometa semejante a este, el cual más me parece estrella que cometa.» La estrella nueva, o era un fenómeno propio de la región sublunar, o claramente ponía en entredicho la naturaleza incorruptible del cielo, aceptada durante siglos. En 1945, el astrónomo americano Walter Baade, estudiando las observaciones de Tycho Brahe y de algunos de sus coetáneos, llegó a la conclusión de que se trataba de una supernova de tipo I. Una supernova de tipo I es la explosión de una enana blanca, una estrella del tamaño aproximado de la Tierra pero con una masa parecida a la del Sol. La densidad de una enana blanca es enorme –cientos de toneladas por centímetro cúbico–. En muchas ocasiones, las enanas blancas forman parte de un sistema binario, donde la estrella compañera suele ser mucho más grande, pero menos masiva, de forma que la enana blanca arranca material de su compañera como consecuencia de su potente atracción gravitatoria, y gradualmente incrementa su masa. Cuando alcanza la masa de 1,44 veces la masa del Sol –el llamado límite de Chandrasekhar–, la enana blanca explota bajo el empuje de su propia gravedad y esta explosión es una supernova de tipo I (más concretamente de tipo Ia). En octubre de 2004, la prestigiosa revista británica Nature publicaba un trabajo de la Dra. Pilar Ruiz Lapuente, de la Universitat de Barcelona, y su equipo en el que se identifica la estrella compañera de la enana blanca que explotó como supernova. Se trata de Tycho G, una estrella similar al Sol, aunque con un radio tres veces mayor. Todo ello refuerza la hipótesis de que el sistema binario explotara como una supernova de tipo Ia. Este tipo de supernovas es, sin duda, uno de los objetos astrofísicos mejor estudiados hoy en día, ya que su observación en galaxias remotísimas produjo en 1998 un cambio drástico en nuestra imagen del universo. Esas supernovas se han convertido en una evidencia clara a favor de la expansión acelerada del universo, cuya explicación atribuyen los cosmólogos a la dominancia en el contenido de materia y energía del universo de un componente –al que se ha llamado energía oscura– que actuaría como una gravedad repulsiva, siendo responsable de la aceleración en la expansión cósmica. A la supernova de Tycho y al Gran Cometa de 1577, les siguieron otras observaciones que hacían necesario el abandono de la concepción aristotélica. En 1609, Galileo Galilei observó por primera vez el cielo con ayuda de un rudimentario telescopio. Comprobó que la Luna tenía montañas y cráteres, su superficie era irregular e imperfecta. El Sol presentaba manchas en su superficie que aparecían y desaparecían. Todo ello contradecía la visión aristotélica de que los cuerpos celestes eran perfectamente esféricos y regulares. Hoy los astrónomos son capaces de registrar fenómenos astronómicos que ponen en evidencia la evolución cósmica de diferentes astros. El astrónomo aficionado inglés John Goodricke descubrió en 1784 que la estrella Delta Cephei presentaba un brillo variable. Goodricke se percató de que el brillo aparente subía, alcanzaba un máximo y luego iba decreciendo con más lentitud hasta llegar a un punto en el que volvía a ascender. A partir de entonces se descubrieron muchas más estrellas variables que recibieron el nombre genérico de cefeidas. Al principios del siglo xx, la astrónoma norteamericana Henrietta Leavitt mostró que existía una relación entre el período de variabilidad de las cefeidas y su brillo o magnitud intrínseca, y que esta relación era de gran utilidad para establecer distancias cósmicas. El telescopio espacial Hubble mostró, en observaciones llevadas a cabo del 2002 al 2005, los cambios dramáticos que, en el transcurso de ese tiempo, había experimentado la envoltura de nubes de gas y polvo que rodean a la estrella V838 Monocerotis, situada a 20.000 años luz de la Tierra. Algún tipo de explosión envió las envolturas gaseosas de la estrella al medio interestelar. Estas se están expandiendo. La luz de las últimas explosiones de la estrella viaja hacia el polvo que conforma las capas externas y desde allí se refleja hacia la Tierra. Como consecuencia de este camino indirecto, la luz reflejada por las envolturas tarda algunos meses más en llegar a la Tierra que la que procede directamente de la estrella. Los astrónomos llaman «eco de luz» a este fenómeno que nos permite observar la evolución temporal de la expansión de las nubes de polvo y gas. Vicent J. Martínez. Director del Observatorio Astronómico de la Universitat de València. |

Los telescopios actuales nos muestran una Luna llena de montañas, cráteres y todo tipo de irregularidades. Galileo fue el primero en dibujar muchos de estos detalles de la orografía lunar.

{rokbox text=| «Algún tipo de explosión envió las envolturas gaseosas de la estrella V838 Monocerotis al medio interestelar. La luz de las últimas explosiones de la estrella viaja hacia al polvo que conforma las capas externas y desde allí se refleja hacia la Tierra» |

|

|}images/stories/numeros/METODE_67/123b-67_esp.jpg{/rokbox}

|}images/stories/numeros/METODE_67/123b-67_esp.jpg{/rokbox}