Paula Bonet (Vila-real, 1980) se ha convertido en una artista muy completa y compleja. Puede colaborar con músicos, dramaturgos, trabajar en proyectos publicitarios o desarrollar una personal carrera de pintora y grabadora, obsesionada por todos los matices del rojo. En los últimos años, por esos regates del destino o del continuo inconformismo de la creación, Paula se zambulló en la ilustración. Aunque parece una anécdota un tanto sensacionalista, hizo unos carteles de cine en Valencia y la gente se sentía tan hechizada, literalmente, que los arrancaba y los llevaba para casa. En Lunwerg, publicó Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End (2014), un libro dibujado sobre la memoria del amor y la pérdida, el daño y el dolor, con ecos cinematográficos, en el que hacía los textos, inteligentes y reveladores de parcelas de su intimidad, y unos dibujos espectaculares, salpicados de rojo. El libro puede leerse como una autobiografía de instantes, un inventario de recuerdos y quizá una confesión, y puede verse como un libro de artista que domina a la perfección el retrato y la energía de los rostros. Paula ha dicho en varias ocasiones que «los rostros explican historias».

Al año siguiente, en La Galera, Paula editó otro volumen que deja boquiabierto a cualquiera: 813 es un homenaje a François Truffaut a través de tres películas: Los 400 golpes, Jules y Jim y La mujer de al lado. El libro es un análisis de la vida y obra del realizador y es todo un ejercicio plástico de Paula que recrea la iconografía de las películas y crea un mundo suyo muy particular. Paula Bonet es una mujer vulnerable y fuerte a la vez, de una sensibilidad impresionante, casi cristalina, y a la vez se perciben en ella la búsqueda, un desasosiego, el atormentado misterio de existir. Se expone sin exhibirse. Está en lo que hace. Y posee hondura y pasión por la manufactura: el trabajo de tablero, el gusto del trazo, el anhelo de ciertos tonos del negro. O la visceralidad intraducible de la sangre.

«Los rostros cuentan historias. Dicen lo que la escritora no ha querido escribir»

Ese aroma doliente nada fácil de precisar vuelve a estar en La sed (Lunwerg, 2016), que es un viaje en compañía de muchas mujeres: un tratado visual de sensaciones, de sombras, de instantes, y una vindicación de criaturas heridas que han batallado por la dignidad y la felicidad. Quizá por ello, el libro a veces parece tener un tono trágico. Y sombrío. Paula vuelve a dar lo mejor de sí misma: se arroja al vacío, se desnuda en asombro y en negro, intenta pescar claridad y certezas en la tiniebla y en el abismo, y lo logra, claro. Ha hecho un libro ambicioso, exigente, con textos que te dejan sin aliento y con una variedad artística deslumbrante. Una exhibición de posibilidades, abrazada a la materia y a la técnica.

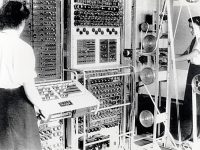

También aquí los rostros cuentan historias. Dicen lo que la escritora –Paula es pintora y escritora– no ha querido escribir y algo semejante sucede con sus seis retratos de mujeres científicas: Ada Lovelace (1815-1852) es la inventora de la máquina mecánica de calcular y la madre de la informática. Jane Goodall (1934) es antropóloga y primatóloga. A Margarita Salas (1938), la bioquímica asturiana de Canero, Paula Bonet le ha dado un toque expresionista y enigmático. Marie Curie (1867-1934) es un caso excepcional: ganó el Nobel de Física en 1903 y el de Química en 1911 y fue defensora, con su actitud y su entereza, de la libertad individual de la mujer. Rachel Carson (1907-1964) es la autora de un libro capital que adelantó la importancia de la ecología: Primavera silenciosa. Y Rosalind Franklin (1920-1958) murió antes de ver reconocidos sus trabajos sobre el ADN y sus aportaciones a la cristalografía. Así las ha visto Paula, a partir de su iconografía más conocida en algunos casos. Con soltura, con intensidad, con matices, con la exuberancia y la contención de los gestos. Con una exhibición de registros y de complejidad plástica. Para ella cada retrato es capturar el tesoro oculto de un carácter, de una determinación o de eso tan escurridizo y polisémico a lo que llamamos alma. Con esas manchas, con la soltura de la síntesis expresiva, con su capacidad de penetración, llega a donde quería: fija un rostro que quizá sea, a su modo, un rostro definitivo. El rostro de la ciencia.