|

||

|

En los últimos años asistimos a una ofensiva de recuperación de la argumentación iusnaturalista que sugiere que hay que deducir de la naturaleza humana las leyes o al menos los principios básicos (fundamentos y límites) del orden social, jurídico y político. La clave sería una noción de dignidad humana como barrera diferencial. El artículo presenta algunos argumentos de crítica de esta posición y más concretamente del prejuicio que constituye la noción de dignidad como rasgo exclusivo de los seres humanos. Al socaire de algunos desarrollos de la bioética producidos en sectores del fundamentalismo cristiano, asistimos a una ofensiva de recuperación de la argumentación iusnaturalista que sugiere que hay que deducir de la naturaleza humana (e incluso de la naturaleza como obra de la creación) las leyes o por lo menos los principios básicos (fundamentos y límites) del orden social, jurídico y político. La clave sería una noción de dignidad humana como barrera diferencial. Quiero presentar algunos argumentos de crítica a esta posición y más concretamente al prejuicio que constituye la noción de dignidad como rasgo exclusivo de los seres humanos, desde la perspectiva de una concepción de la naturaleza como continuum, tal y como se deduce de la concepción evolucionista de Darwin. Toda una línea doctrinal fuertemente arraigada en el ámbito angloamericano, y que tiene bastante que ver con las posiciones de Peter Singer sobre la cuestión, discute el fundamento y la utilidad de la formulación de la dignidad como principio y sobre todo denuncia, como lo hace el mismo Singer, el recurso tan frecuente en filosofía y ética a «frases grandilocuentes como la “dignidad intrínseca al individuo humano”, basada en la específica superioridad de la naturaleza humana». Recordemos que Singer (2003) niega la tesis de la dignidad como «valor intrínseco de todos los hombres, como si los hombres poseyeran algún valor que los otros seres no tuvieran». Como ha explicado Javier Sádaba (2006), es el recurso a la figura de la endiálisis, «la acumulación de palabras (dignidad, libertad, autonomía) en términos de refuerzo mutuo. Recuerda un poco a las definiciones emotivistas: elegimos términos muy cargados emotivamente, los juntamos y pensamos que así hemos conseguido una argumentación que arrasa. Cuando, bien al contrario, el núcleo del problema es si causamos daño o no a un sujeto determinado». Por eso Singer considera falto de todo valor el recurso a la dignidad precisamente para lo que es más necesario: ofrecer soluciones a los problemas éticos y jurídicos que plantea la aplicación de nuevos recursos biotecnológicos, resolver los dilemas, los casos difíciles. En un famoso artículo aparecido en The New York Times en el 2007, lo argumentaba así a propósito del debate sobre un tratamiento medicoquirúrgico aplicado a una niña de nueve años con un grave retraso mental (a la que se le dio el nombre de Ashley) para evitar su desarrollo corporal. La justificación de este tratamiento, que incluía la extirpación del útero y de los pechos, aceptado por sus propios padres, argumentaba que se trataba de un medio para mejorar su calidad de vida y evitarle molestias innecesarias. Para Singer (2007), los niños de tres meses (la edad mental de la niña Ashley) «pueden considerarse adorables, pero no por eso gozan de dignidad». Y esta dignidad, en opinión de Singer, no se adquiere tampoco con la edad, mientras mantenga el mismo nivel de capacidad mental. Y es que, como se recordará, Singer establece una distinción básica entre seres humanos y personas. Ashley sería sin duda un ser humano, pero no una persona. Por eso concluye: «¿Por qué la dignidad debe ir asociada con la pertenencia a la especie, independientemente de las características que el individuo posea?»1 ¿Qué dignidad? ¿Qué naturaleza humana? Lo que me interesa de la postura de Singer es que muestra dos líneas argumentales que presentan la dignidad como una noción superflua o sustituible con ventaja, desde el punto de vista de lo que nos interesa aquí, en el comentario de esta declaración. Y no solo eso, al mismo tiempo es reductiva. En primer lugar la noción de dignidad sería superflua o sustituible con ventaja porque no se advierte qué puede añadir a otras nociones más precisas, como las de autonomía o la de igualdad/universalidad. A pesar de todos los intentos de añadir concreción y utilidad al concepto de dignidad, de tratar de presentarla como algo más que una noción abstracta, si no vacía, y enfatizar la función de fundamentación, en tanto que la dignidad significa la atribución de un valor intrínseco que convierte el ser humano en un fin en sí mismo, en valor; el hecho es que este principio no permite ir más allá. De hecho, cuando se trata de concretar en qué consiste la dignidad, la mayor parte de las veces se apela a dos nociones: la autonomía individual y la universalidad –la radical igualdad– de todos los seres humanos, de todos aquellos que pertenecen al género humano. Que los seres humanos tienen valor y no precio es una afirmación plausible en los términos de esta tradición que va desde los estoicos hasta Kant y que se concreta en la segunda formulación del imperativo categórico: «Obra de tal manera que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca únicamente como un medio.» Pero lo que interesa de la dignidad es sobre todo su función, ofrecer una barrera para una cosa esencial en el ámbito que interesa a la bioética, y que en mi opinión puede condensarse en el imperativo de evitar el daño radical que supone usar (y, a fortiori, abusar) de los seres humanos, que tiene que completarse con un mandamiento de universalidad de trato: la prohibición de utilizar algún ser humano (algún grupo de seres humanos) como si alguno de ellos pudiera ser considerado propiedad de los otros. Hay que advertir que, históricamente, este imperativo se ha violado de manera reiterada mediante la falacia de negar la condición de igualdad como ser humano a unos y a otros: mujeres, bárbaros, extranjeros, niños, homosexuales, etc. De esta manera se ha justificado que se usen la denominación, la discriminación e incluso la persecución hasta la aniquilación. Con todo y con eso, esta afirmación, presentada como postulado, no nos explica cuál es el fundamento de este atributo original, por qué motivo tan solo corresponde a los seres humanos (se trata de una afirmación tautológica en su enunciado común) y tampoco –y eso es lo más decisivo– en qué consiste, qué es lo que especifica la dignidad. En efecto, si prescindimos de concepciones religiosas (a fortiori, de las teológicas) de la noción de dignidad, si dejamos aparte asimismo sus formulaciones metafísicas, que son de nula utilidad desde el punto de vista del paso a las reglas y de su aplicación, el concepto de «dignidad humana» que tanto se insiste en denunciar como pleonástico –únicamente los seres humanos tienen dignidad–, sería en realidad reductivo. Reductivo, precisamente a la luz de lo que han dejado patente las investigaciones propias del ámbito al que se trata de aplicar la bioética, la noción compleja de vida que obliga a plantear el continuum de la vida sobre el que Darwin apoyó su revolución y que pone en conexión el respeto a la vida humana con el respeto a la bioesfera. Que solamente los seres humanos –y todos sin distinción– son titulares de dignidad es una afirmación que representa la atribución de valor por pertenencia a una especie, un caso de especismo, como señala Singer, y que estaría presente en buena parte de los argumentos de defensa de la dignidad, como en la Declaración de Gijón del II Congreso Mundial de Bioética de 2002, que literalmente asegura que «la plena dignidad humana es un atributo de la especie humana y su reconocimiento es un derecho fundamental de cada persona y de toda la humanidad que ha de ser respetado y protegido». Hay que advertir la tautología en la formulación y la afirmación de que se trata de un derecho del que es titular toda la humanidad. Es más, si se admite la denuncia especista, paradójicamente esta noción de dignidad aparecería como un recurso utilitarista, una herramienta para subrayar el monopolio de la dignidad frente a los otros, en aras (y como consecuencia) de la superioridad de la especie. Sin embargo, ¿cuál es el fundamento científico de esta afirmación? ¿Podemos prescindir de cuanto nos enseña la ciencia y precisamente de aquellas materias a las que presta atención específica la bioética, las ciencias de la vida? Creo que, frente a respuestas simplistas como las de Savater (la «nueva barbarie» de aquellos que antepondrían fantasmagóricos derechos de los animales a la prioridad con respecto a la vida humana) o más elaboradas, como las de Mosterin, se impone reconocer las exigencias de una ética biocéntrica, una ética que incluya en la comunidad moral por lo menos a ciertos animales próximos al ser humano en la escala de la evolución, tal y como ha explicado muy convincentemente Fernández Buey. Este filósofo, que ha insistido también en la radical dimensión política de la bioética, parte de la lógica del expanding circle y muestra cómo eso no significa necesariamente un mandamiento abstracto y uniforme con respecto a toda manifestación de vida, sino que se concreta en deberes positivos de reconocimiento, incluso de derechos. Así lo sostienen aquellos que mantienen que los animales, aunque no sean agentes morales, son titulares de derechos, como teorizó ya Salt en 1895, inspirándose en la intuición inicial de Bentham acerca del imperativo ético primordial de evitar el daño a quien tiene sensibilidad al dolor, capacidad de sentir sufrimiento, una tesis completada por la ética de la compasión de Schopenhauer. No existe tal sima ontológica y por eso difícilmente se puede reivindicar un corte deontológico radical.2 Por supuesto, consideraciones de este tipo, como hemos visto, pueden ser descartadas partiendo de la argumentación clásica que rechaza las posiciones relativistas y también la analogía indebida entre el respeto a la biodiversidad y el respeto a la diversidad cultural.3 La superioridad y especificidad humana En todo caso, creo que nos encontramos una vez más con un ejemplo de la muy conocida falacia naturalista que está en el núcleo de las construcciones iusnaturalistas, también hoy, con la coartada de la recuperación de un uso de la noción de naturaleza humana siempre pro domo sua, para justificar sobre todo prohibiciones a la libertad (a la libertad de investigación científica y al fin y al cabo a la libertad como autonomía). El argumento sería que es imposible ignorar el salto ontológico entre los seres humanos y el resto de animales («los animales», en un uso semántico muy significativo), que justifica el antropocentrismo o posición de superioridad y dominio de los seres humanos sobre el resto de la creación y también la exclusividad de la comunidad moral y jurídica humana y su noción de derechos Pero el argumento dogmático de la barrera ontológica, que fundamenta a su vez la barrera deontológica, entra en contradicción con lo que mejor sabemos, lo que la ciencia nos ha enseñado en relación con nosotros mismos. Es decir, lo que constituye un prejuicio es la separación absoluta, y no a la inversa… Ahora bien, desde Darwin (sin necesidad de acudir a las disputas de los etólogos) sabemos que la vida es evolución, un continuum, y desde los descubrimientos de la genética más recientes, que no hay diferencias cualitativas en el programa genético. Son diferencias de grado. En la medida que es este salto ontológico lo que justifica el postulado antropocéntrico, nuestra posición de superioridad, nuestro derecho de dominio y de posesión, nuestro uso sobre ellos y, también, el trato que les conferimos, al que no aplicamos los criterios humanos, este se revela como un prejuicio antropocéntrico. Si el salto ontológico no es cierto, todo él se revela como la expresión de un prejuicio. El carácter único y, sobre todo, en un paso que se revela cada vez más como una falacia, el carácter de la especie humana como amo y señor de toda la creación es hoy objeto de replanteamiento. Si podemos torturarlos, sacrificarlos, matarlos con estas finalidades, es porque los consideramos tan ajenos que no nos afectan las mismas reglas, que no tenemos nada en común con ellos, que no forman parte de nuestra comunidad. Es lo que sucede en la institución de la esclavitud, pero también en todos los modelos de conducta desigualitaria y discriminatoria hacia aquellos que vemos como diferentes hasta tal punto que no pueden ser más que enemigos a eliminar o herramientas a utilizar: las mujeres, los extranjeros, los locos, los deformes, los discapacitados, todos los aliens que pueblan la literatura y el cine de ciencia-ficción, pero tampoco únicamente: el alegato del mercader de Venecia es explicativo de esta lógica. La lógica del especismo no es diferente a la del racismo, el sexismo… Por ello, tras la discusión sobre estos derechos hay una cuestión política de mayor envergadura: la explotación animal es solo el síntoma de un problema social más amplio, el paradigma de la violencia patriarcal. Esto no quiere decir que neguemos la existencia de diferencias de rasgos privativos y relevantes entre los humanos y los no humanos, incluso entre los humanos y los más próximos, los grandes simios. Es el prejuicio que sostiene que los que hablan de derechos de los animales confunden por completo las categorías y niegan la existencia de características diferenciadas entre las diferentes especies animales y entre estas y la especie animal más singular, los seres humanos, los animales que son los seres humanos, cuya capacidad cultural, simbólica y de decisión libre individual no tiene parangón. Para hablar de derechos no hace falta confundir a los no humanos como humanos, porque precisamente el error radica en entender que los únicos intereses relevantes cuando hablamos de la comunidad moral, incluso del derecho, son los de los animales humanos, los seres humanos. Los que sostienen que la ética no puede no ser antropocéntrica (que no hay personas no humanas, que no hay deberes más allá de los deberes hacia los seres humanos individuales empíricamente existentes), como Savater, se sitúan en el terreno del mito y del prejuicio, como trataré de argumentar. Lo que tratamos de poner de manifiesto es que, desde el punto de vista que aquí nos interesa, en lo básico, el reconocimiento de obligaciones morales y de derechos, las diferencias que caracterizan a los seres humanos no son relevantes con respecto a una condición común, la señalada por Bentahm y en la que insiste Francione: la capacidad de sufrir daño, en la que se basa el derecho básico que tiene que ser reconocido. Sin embargo, insisto, eso no significa que estas diferencias no sean relevantes incluso desde el punto de vista jurídico. Al contrario, lo son. Y justifican el carácter inapropiado de la reivindicación, de la extensión a los animales no humanos de la mayor parte de lo que llamamos los derechos humanos. No tratamos de extender a todos los no humanos los mismos atributos morales e idéntico reconocimiento jurídico que a los humanos. Con otras palabras: reconocer derechos a los animales no humanos no significa reconocer los mismos derechos a humanos y a no humanos, ni tampoco los mismos derechos a todos los animales no humanos. Pero debe quedar claro que, aunque apelamos a la compasión, a la piedad, el fundamento del reconocimiento de derechos a los animales no humanos no es únicamente un acto humanitario, de concesión graciosa, que muestra nuestra benevolencia. No hablamos de sentimentalismo, humanitarismo o simpatía, sino de justicia, en el sentido de consideración imparcial de intereses coherentes con la lucha contra la explotación de cualquier otro medio, como objeto de dominio. Lo que queremos decir es que este reconocimiento es un acto obligado, precisamente por coherencia con los principios morales y jurídicos que decimos sostener, es decir, precisamente, para romper eso que Francione califica tan agudamente como nuestra esquizofrenia moral. NOTAS: BIBLIOGRAFÍA Javier de Lucas. Director del Colegio de España en París. Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universitat de València. |

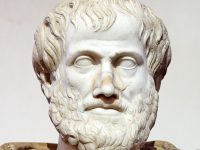

© M. Lorenzo «Asistimos a una ofensiva de recuperación de la argumentación iusnaturalista que sugiere que hay que deducir de la naturaleza humana las leyes o por lo menos los principios básicos del orden social, jurídico y político»

«Que solo los seres humanos son titulares de dignidad es una afirmación que supone la atribución de valor por pertenencia a una especie, un caso de especismo, que estaría presente en buena parte de los argumentos de defensa de la dignidad»

«Para hablar de derechos no hace falta confundir a los no humanos con humanos, porque precisamente el error radica en entender que los únicos intereses relevantes cuando hablamos de la comunidad moral son los de los animales humanos» |

|