“The Inter-woven Threads of Science and Society”. History shows that Science and its public have always had a complex and ambiguous relationship, made up of alliances and tensions, conflicts and mutual dependence. The History of Science is, thus, inseparable from the history of related public opinion. The risks involved in scientific and technical development blur the line between Science and opinion, and this means that scientists, politicians and citizens must take on the responsibility of drawing their own conclusions.

Parece absurdo decidir por un voto la verdad de un teorema de matemáticas o la realidad de átomos y moléculas. Incluso entre los campeones de la democracia, se suele admitir que las proposiciones científicas nada tienen que ver con el sufragio universal. La ciencia escapa al dominio público, todo el mundo lo sabe. Y cuando los políticos se ocupan de la verdad científica, se habla de “contaminación” ideológica de la ciencia, o de abuso de poder. En suma, existe una línea de demarcación que no se debe transgredir.

Pero esta gran división ¿es tan natural, tan legítima como parece? Un vistazo a la historia sugiere que las relaciones entre ciencia y público son más complicadas. Cierto es que los científicos han reivindicado siempre su independencia, tanto frente a los poderes establecidos como frente a las religiones y las presiones del público. Pero esta autonomía es relativa, periódicamente contestada y debe renegociarse sin cesar, porque los ciudadanos no aceptan fácilmente dejar a la ciencia en una fortaleza inexpugnable, como una especie de estado dentro del estado. De ahí las relaciones bastante ambiguas, hechas a la vez de alianzas y de tensiones, de conflicto y de mutua dependencia.

«Históricamente, la ciencia moderna se ha constituido haciendo intervenir las mismas prácticas y los mismos valores que permiten a la opinión pública constituirse en poder político a lo largo del siglo XVIII»

Ciencia y opinión en la ciudad antigua

Ante todo, la idea de un foso entre los científicos y los demás no es una consecuencia del rápido avance de las ciencias en los dos últimos siglos. Es una idea arcaica, primitiva, tan vieja como la ciencia occidental. La ciencia o épistémê se define por oposición a la opinión o doxa: la una es demostrativa, universal, la otra es local y basada en la creencia. La práctica de la ciencia no era nada evidente. Los filósofos o físicos –en aquel tiempo no se hacían diferencias entre ambos– tuvieron que luchar para conquistar un estatus aparte en la ciudad. Porque se apartaban de los asuntos de la ciudad, para consagrarse exclusivamente a la contemplación, o actividad teórica, estos ciudadanos libres pero ociosos causaban el asombro, incluso la desaprobación, de sus conciudadanos. La figura célebre de Tales, que se cae en un pozo porque iba mirando a las estrellas y provoca la risa burlona de una joven sierva de Tracia, ha marcado el cliché del sabio despistado, inadaptado al mundo. Otra leyenda, referida por Aristóteles en La política, cuenta una estratagema inventada por Tales para conseguir que le dejen vivir junto a la ciudad como le apetezca, según sus propios intereses, que no son los de todo el mundo. Muchas otras leyendas subrayan que el foso entre ciencia y opinión no corresponde solamente a dos tipos de conocimiento sino también a un enfrentamiento entre dos sistemas de valores.

Ciertamente, la separación entre ciencia y opinión establece una jerarquía en el orden del conocimiento (la opinión es un saber inferior), pero ello no implica una jerarquía política. Es más bien una división del trabajo que se establece en la ciudad: unos se ocupan de la verdad y otros de los negocios. Sócrates admite incluso que cuando la opinión es “recta” (orthe doxa) es superior al épistémê, porque es un saber transmisible y Aristóteles le reconoce un valor práctico, hasta el punto que puede incluso convertirse en una virtud política. Así, la opinión en el sentido de doxa no desacredita a quien la sostiene. Se reconoce como un saber legítimo en su esfera de acción.

El papel del público en la ciencia moderna

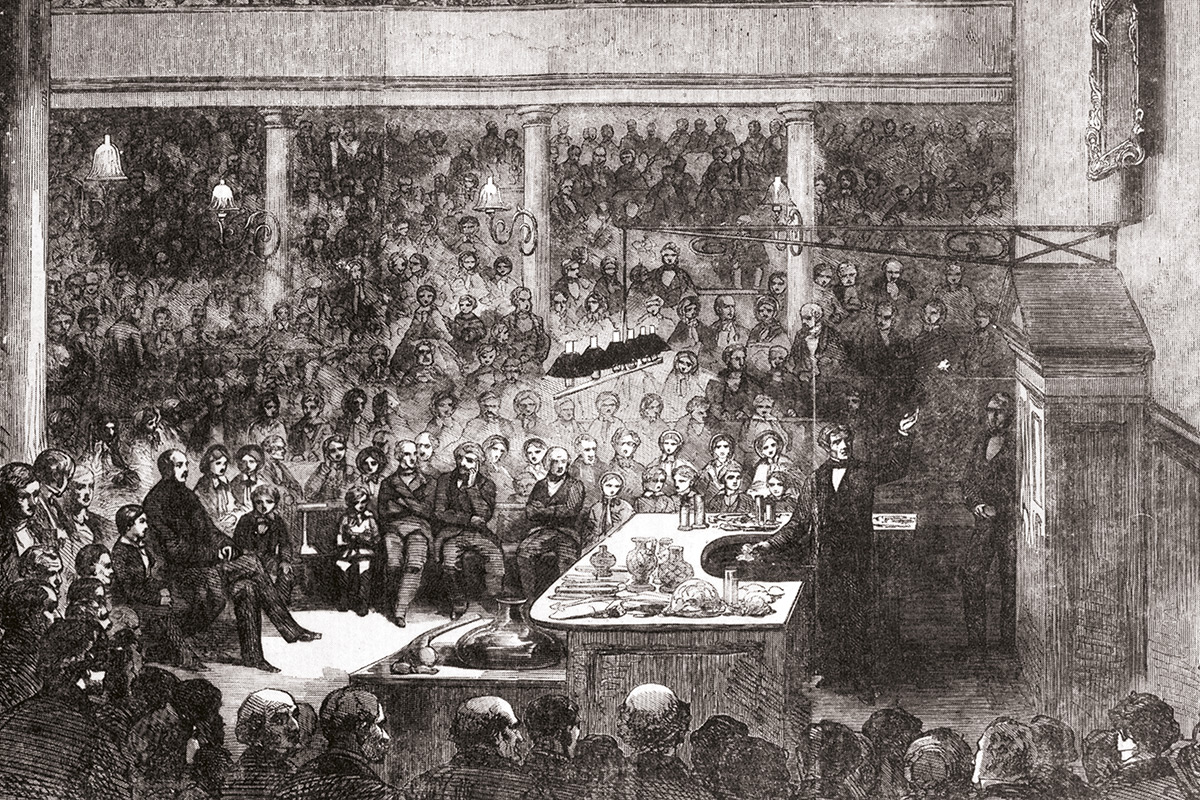

Históricamente, la ciencia moderna se ha constituido haciendo intervenir las mismas prácticas y los mismos valores que permiten a la opinión pública constituirse en poder político a lo largo del siglo XVIII (Habermas, 1978). El primero de estos valores es la libertad de pensar y de juzgar que permite el ejercicio del espíritu crítico. La ciencia, como la opinión pública, se alza contra los dogmas de la Iglesia y contra todo tipo de censura política. La ciencia encarna el espíritu crítico, la revuelta contra las autoridades y los poderes establecidos. Liberar de los prejuicios es una de las funciones encomendadas a la Académie Royale des Sciences de París, cuando se creó en 1666. Además, uno de los valores fundamentales en estas pequeñas “repúblicas de las ciencias” es la igualdad de todos ante la verdad: sólo se puede acceder a una verdad universal si no se tiene en cuenta la condición social o la nacionalidad de quienes buscan el saber. En fin, y sobre todo, la ciencia, como la opinión, se basa en la exigencia de publicidad. Sólo la publicidad de los debates y de los experimentos permite la libre discusión basada en el intercambio de argumentos racionales de los que surgirá la verdad. Tal fue el papel de Sagredo, que hace de árbitro en el Diálogo de Galileo, y tal es también el papel de notables, gentilhombres y señores convocados como testigos en el siglo XVII para atestiguar que han visto, con sus propios ojos, los fenómenos descritos por Pascal, Boyle o Nollet. La prueba experimental debe efectuarse ante un público de testigos que certifiquen la existencia del fenómeno; debe publicarse, imprimirse, difundirse para que los lectores puedan si lo desean reproducir por sí mismos el experimento, para verificarlo o refutarlo. Sólo entonces podrá hablarse de una verdad científicamente establecida. Sin embargo, las academias manifiestan la ambigüedad de las relaciones entre la ciencia y el poder político. En general, están patrocinadas, dotadas y financiadas por príncipes o reyes. Reivindican tanto más su autonomía cuanto la alianza con el poder establecido condiciona su propia existencia. Además, el público “tomado como testigo” ocupa su lugar en una escena preparada de antemano, un poco como los escolares o los espectadores que asisten a demostraciones pedagógicas. Finalmente, los resultados serán comunicados al público, pero la fábrica de la ciencia tras los muros de la academia permanece oculta al público, y deja un lugar para los discursos idealizados y asépticos sobre “el método científico”.

La purificación del platino por los químicos Saint-Claire Deville y Debray en el laboratorio de la Escuela Normal Superior de París. En el centro de la imagen, el hombre que lleva una lupa en la mano es Thiers, presidente de la República Francesa en 1873.

El público se encuentra en el primer plano de la opinión pública y en el de la ciencia. Por lo demás, es así como Kant definía el espíritu de su época, lo que se llama “las luces”. El sabio, el que aumenta las luces de la razón, no puede ignorar al público. De la misma manera que el público lucha para la conquista de la soberanía política en el siglo XVIII, la ciencia se desarrolla en espacios públicos: cafés, salones, periódicos, academias, lugares públicos. El público participa en estos lugares unas veces como testigo de una experiencia que producirá matters of fact indiscutibles; otras, como espectador de demostraciones experimentales de electricidad; otras veces, finalmente, como aficionado que participa en una red de sabios, llevando a cabo experiencias, intercambiando informaciones o especímenes, redactando o traduciendo tratados.

Paradójicamente, estas diversas formas de participación del público en la aventura científica se cuestionan en el mismo momento en que este público se agranda a un público de masas. El siglo XIX ha querido que la ciencia “esté al alcance de todos”, por todos los medios: clases gratuitas, conferencias, museos, exposiciones universales, jardines zoológicos, diccionarios, periódicos, revistas, libros de ciencia. Un esfuerzo sin precedentes de difusión, en forma de productos baratos a todos los niveles de la población y en todos los países. Cada vez más útil, popular, recreativa, divertida, la ciencia se distribuye a la gente de mundo, a los obreros, a los granjeros, a los curas, a las mujeres y a los niños. El público, dividido en categorías sociológicas, se convierte en una masa de consumidores, mientras que la ciencia se convierte en un producto comercial. Esta evolución va acompañada de un cambio en las prácticas científicas: los “sabios” se convierten en profesionales de la ciencia, debidamente formados y titulados en las instituciones universitarias, mientras que los aficionados van perdiendo poco a poco toda legitimidad. A pesar de la lucha de algunos defensores de la ciencia popular para que el público continúe participando en la creación del saber, el auge de la divulgación y la profesionalización de la investigación científica han establecido una división: entre productores de ciencia y consumidores de ciencia.

¿Ruptura o continuidad?

La opinión piensa mal; no piensa: traduce las necesidades en conocimientos… No se puede basar nada en la opinión: primero hay que destruirla” (Bachelard, 1983). Esta fórmula demasiado célebre de Gaston Bachelard no puede ser tomada ciertamente en un sentido político, ya que se trata de un obstáculo epistemológico. Sin embargo, expresa un fenómeno característico del siglo XX: la ciencia afirma su autonomía descalificando a la opinión, quitándole hasta la facultad de pensar que, en la edad clásica, definía la condición humana. El sentido común, compartido por todos, está no sólo desacreditado sino que además ya no se considera como una forma de pensamiento. Lo irónico es que esta condena es, de alguna manera, un reconocimiento del poder de la opinión. Como es un saber, y no una forma de ignorancia, un saber denso, lleno, plausible, la opinión es un blanco que hay que destruir. Interesada, ávida, perezosa, a la vez obstinada y versátil, la opinión es como la metonimia de todos los obstáculos epistemológicos que hay que alcanzar. Es algo a lo que el espíritu científico debe decir “no”.

La epistemología de la ruptura se basa principalmente en el análisis de las geometrías euclidiano, de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Estas tres ramas, que definen el “nuevo espíritu científico” según Bachelard, se caracterizan por establecer una separación entre el mundo de lo vivido, el del sentido común, y el mundo de la ciencia. Necesariamente hay que renunciar al mundo, enterrar las opiniones, para formar un espíritu científico. El foso así legitimado por la epistemología de la ruptura está cargado de consecuencias para las actividades de divulgación de la ciencia.

En efecto, la existencia de una continuidad entre ciencia y sentido común era el postulado filosófico que subtendía el auge de la divulgación de masas a lo largo del siglo XIX. Los divulgadores partían del principio de que la distancia entre ciencia y sentido común no era más que una desviación de lenguaje y que bastaba “traducir” al lenguaje ordinario los enunciados científicos. Sin embargo, la divulgación se vuelve misión difícil sino imposible, si ya no hay una referencia común, si la diferencia ya no es de estilo, o de lengua, sino de mundo. Si el mundo de lo vivido y el mundo de lo científico ya no tienen nada en común, entonces ¿cómo se puede encontrar una lengua adecuada para que la ciencia siga siendo por lo menos parcialmente accesible a quienes no se dedican a ella? La tesis de la ruptura entre ciencia y sentido común somete la actividad de divulgación a una tensión insoportable entre dos polos. Por una parte, quiere efectos dobles de comunicación; exige mediadores que intenten mantener un “puente” entre la comunidad científica y la población, so pena de aislar la ciencia del resto de la sociedad. Pero, por otra parte, condena estos intentos de comunicación que deforman el discurso científico, que lo convierte en lengua vulgar, que traiciona su sentido. Cultivada como un poder a la vez formidable y lejano, la ciencia se mantiene al margen del mundo profano, encerrada en una fortaleza.

La historia de las ciencias es así inseparable de una historia de la noción de público. La epistemología histórica debe tener también una “doxología” histórica ya que la formación de las categorías de verdad, de objetividad, de experto implica cada vez la asignación de un papel al público. La opinión se mantiene a raya pero, respetada por su valor práctico en la antigüedad, es ilustrada y soberana en el siglo de las luces. Cultivada como mercado de consumidores potenciales en el siglo XIX, y metamorfoseada en un público crédulo, dócil, maleable, pasivo, en el siglo XX.

«El siglo XIX ha querido que la ciencia “esté al alcance de todos”, por todos los medios: clases gratuitas, conferencias, museos, exposiciones universales, jardines zoológicos, diccionarios, periódicos, revistas, libros de ciencia»

Cambios de opinión

¿El progreso de las ciencias consistirá en silenciar al público, en someter a la población a la opinión de expertos, en condenarla a vivir bajo tutela? El peligro que constituye dicha configuración para la democracia es, hoy en día, notorio. Las controversias suscitadas por lo nuclear, por el efecto invernadero, y por otras cuestiones relativas al medio ambiente o a la salud pública, han mostrado que la opinión no se deja reducir al silencio ni a la pasividad. El movimiento de la ciencia ciudadana rehabilita la imagen de la opinión pública ilustrada y vuelve caduca, periclitada, la imagen de un público pasivo y crédulo. La idea de crear foros de debate lanzada por el filósofo Habermas en los años 1960 se ha concretado en diversas formas: conferencias de consensos, encuestas o audiciones públicas, focus groups promovidos por los poderes públicos o por las empresas. Los cafés de las ciencias que florecen en varias ciudades reinventan la sociabilidad de los cafés que, en el siglo de las luces, fueron la cuna de la opinión pública. La prensa deja también de ser considerada como un órgano de mediación o de divulgación y tiende a convertirse en un espacio de crítica que suscita “críticas de ciencia”, al igual que hay críticas literarias o musicales.

Más radicales son algunos intentos de coproducción de saber, de colaboración entre especialistas y no especialistas, como los de las asociaciones de enfermos o de padres de hijos minusválidos, que han creado colectivos que participan en las decisiones de los programas de investigación en el campo que los concierne.

Esta rehabilitación de la opinión ilustrada es posible gracias a la toma de conciencia de los riesgos que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias y de las técnicas, y aún más profundamente, con las incertidumbres del conocimiento. La complejidad de los problemas abordados es tal que ninguna especialidad científica está en situación de resolver por sí sola el problema. Ningún especialista de una disciplina científica puede pretender tener el dominio de las causas y los efectos. Tampoco se puede ya asegurar el control de los parámetros en el mundo cerrado del laboratorio. Estos problemas a gran escala, que conciernen el laboratorio-mundo, movilizan a investigadores de diversas especialidades así como a agentes sociales. Difuminan la frontera entre ciencia y opinión e imponen a cada científico, experto político o ciudadano que utilice su juicio ilustrado. Cada uno debe tomar sus responsabilidades dando su opinión.

Una vez rehabilitada la imagen de la opinión pública ilustrada, es hora de reconocer también la pertinencia de la opinión como doxa. Esta forma de saber local, práctica, con los pies en tierra, constituye un pensamiento auténtico que hay que tener en cuenta en la construcción del saber. Si, por su propia alteridad, la opinión interpela sin cesar a la ciencia, pone en peligro sus normas establecidas, tiene alguna posibilidad de alejarnos del dogmatismo científico y de contribuir a la construcción de un saber aceptable para los ciudadanos.

Bibliografía

Bachelard, G., 1938. La formation de l’esprit scientifique. París (Vrin, 1972.)

Béguet, B., 1990. La science pour tous: sur la vulgarisation scientifique en France de 1850 à 1914. Bibliothèque du CNAM, París.

Bensaude-Vincent, B. i A. Rasmussen [dirs.], 1997.: La science populaire dans la presse et l’édition. Editions du CNRS, París.

Bensaude-Vincent, B., 1997. “In the name of science”. In KRIGE, J. i D. Pestre [eds.], 1997. Science in the Twentieth Century. Harwood Publishers, Amsterdam. pp. 319-338.

_______,2000. La science contre l’opinion. Seuil, París.

Blumemberg, H., 1987. Das Lachen der Thrakerin. Ein Urgeschichte der Theorie. Suhrkamp, Frankfurt.

Callon, M., Lascoumes, P. i Y. Barthes, 2001. Agir dans un mode incertain. Essai sur la démocratie technique. Col. “La couleur des idées”, Le Seuil.

Daston, L., 1991. “The Ideal and reality of the Republic of Letters in the Enlightenment”, Science in context, 4, 2: 367-86.

Drouin, J. M. i Y, Cohen [eds.], 1989. “Les amateurs de science et de technique”, Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences, 27.

Fleck, L., 1976. Genesis and Development of Scientific Facts. University Press, Chicago.

Habermas, J., 1968. La technique et la science comme idéologie.

——— (1978): L’espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Payot.

Hilgartner, S., 1990. “The dominant view of popularization : conceptual problems, political uses”, Social Studies of Science. 20: 519-39.

Irwin, A., 1995. Citizen Science, A study of People, Expertise and Sustainable Development. Routledge, Londres / New York.

Jacobi, D., 1986. Diffusion et vulgarisation: itinéraire d’un texte scientifique. Annales Littéraires de l’Université, Les Belles Lettres, Besançon.

Jeanneret, Y., 1992. Ecrire la science. Formes et enjeux de la vulgarisation. PUF, París.

Morus, I. T., 1993. “Currents from Underworld: Electricity and the Technology of Display in Early Victorian England”, Isis, 84: 50-69.

Ordóñez, J. y A. Elena [eds.], 1990. La ciencia y su público. Estudios sobre la ciencia. CSIC. Madrid.

Roqueplo, P., 1974. Le partage du savoir. Science, culture, vulgarisation. Seuil (3 ed. 1987), París.

__________,1983.: Penser la technique. Pour une démocratie concrète. Seuil, París.

Salomon, J. J., 1999. Survivre à la science. Une certaine idée du futur. Albin Michel, París.

Secord, A., 1994. “Science in the pub : artisan botanists in early 19th century Lancashire”. History of Science, 32: 269-315.

Secord James, A., 1989. “Extraordinary Experiment: Electricity and the creation of Life in Victorian England”. In Gooding, D., Pinch, T. y S. Schaffer [eds]. The Uses of experiment: Studies in the Natural Sciences. Cambridge UP, Cambridge. pp. 337-383

Shapin, S., 1990. “Science and the Public”. In OLBY, R. C. et al.: Companion to the History of Modern Science. Routledge, Londres. pp. 990-1007.

Shinn, T. y R. Whithley [eds.], 1985. Expository Science: Forms and Functions of Popularisation. Dordrecht, Boston.

Sheets-Pysenson, S., 1985. “Popular science periodicals in Paris and London : the emergence of a low scientific culture 1820-1875”. Annals of Science, 42: 549-572.

Stengers, I., 1997. Sciences et pouvoirs. La démocratie face à la technologie. Editions la découverte.

Surreau, A. [eds:], 1995.Qu’est-ce qu’on ne sait pas. Découverte Gallimard.

UNESCO (1995): “Qu’est-ce qu’on ne sait pas?”, Diogène, 169.

Wynne, B., 1992. “Misunderstood Misunderstanding: social identity and public uptake of science”. Public Understanding of Science, 1: 281-304.