The Reign of Light. In the 19th century, the palettes of artists became an explosion of bright colour, culminating in the brilliant canvases of the Impressionists and their successors. This bold use of colour was ultimately a vehicle for the emergence of abstract art in the early 20th century, where colour alone was sometimes the painter’s subject. It was all made possible by the inventiveness of the 19th-century chemists, who discovered new ways to combine nature’s elements into dazzling materials for the artist.

El cuadro que J. M. W. Turner bautizó con un título tan poco elegante como Light and Colour (Goethe’s Theory) – The Morning After the Deluge [“Luz y color (teoría de Goethe)–, la mañana siguiente al Diluvio”], pintado hacia 1843, es una obra más moderna de lo que ninguno de sus contemporáneos podía sospechar.

Muchos de ellos se sintieron completamente desconcertados por este remolino casi abstracto de colores primarios chillones. Incluso antes de que Turner se hubiese despojado tan radicalmente de los ornamentos del paisaje figurativo, sus críticos ya se mofaban de sus velos de niebla bañados de sol, que tildaban de pintura de la nada, y siempre igual. Pero en este abandono de la línea y esta adopción del color y la luz como elementos clave del arte, Turner no parece pasado de moda, comparado con los campos de color luminoso o los velos dorados de artistas americanos ya del siglo XX como Mark Rothko y Morris Louis.

El Light and Colour de Turner avisa de que es deudor de la Teoría del color de Goethe, obra publicada en 1840 y leída por el artista tras ser traducida al inglés. Las ideas de Goethe sobre el color –una curiosa mezcla de polémica antinewtoniana, misticismo dogmático y hábil perspicacia– ejercieron una poderosa influencia en algunos artistas a principios del siglo XX, como Wassily Kandinsky y Piet Mondrian. Hay otra deuda de Turner que, si bien no la anuncia, es evidente. Los propios colores, encendidos de tonos primarios que desafían las convenciones, son en buena medida producto de la química del siglo xix, y sin ellos Turner nunca habría podido eclipsar tan intensamente a sus rivales.

Algunos años después esta nueva paleta, a la que los químicos habían ido sumando más materiales luminosos, encendió los cuadros de los prerrafaelitas. Pero fue cuando llegaron a manos de los impresionistas en los años setenta del siglo XIX cuando las innovaciones recientes en materia de color realmente empezaron a desafiar a los pintores a transformar la materia, comprimida en un tubo, en una imagen de luz radiante.

El poeta simbolista francés Jules Laforgue, más perspicaz que muchos de los críticos de arte contemporáneos, vio lo que estos artistas serían después:

«En un paisaje inundado de luz… el impresionista ve la luz no como una blancura muerta, sino al contrario, como un millar de colores vibrantes luchando en una rica composición prismática… El impresionista ve e interpreta la naturaleza tal como es, es decir, totalmente como una vibración de color.»

J. M. W. Turner. Luz y color (teoría de Goethe) – La mañana siguiente al Diluvio, 1843. Óleo sobre lienzo, 96,8×96,8 cm. © Tate, Londres 2008

Otros lo veían de diferente manera. El crítico Emile Cardon dijo irónicamente de la primera exposición impresionista, en 1874: «Ensuciad tres cuartos del lienzo de blanco y negro, embadurnad el resto de amarillo, salpicadlo aquí y allá con unas cuantas manchas rojas y azules y obtendréis una impresión de la primavera ante la que sus adeptos serán arrastrados por el éxtasis.» Cuando el grupo exhibió una segunda muestra dos años más tarde, mereció críticas similares: «Intento hacer entender a M. Pissaro que los árboles no son violeta, que el cielo no tiene el color de la mantequilla fresca.»

El quid de la controversia, o eso parecía, era el color. A principio del siglo XIX, la pintura se había convertido en una disciplina encorsetada por convenciones muy rígidas. La Academia Francesa de Bellas Artes ya hacía mucho que había sentenciado que el dibujo –recurrir a la línea para trazar un contorno perfecto– era la habilidad más importante en un artista, y que el uso del color era secundario. Por eso los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de París se podían considerar afortunados si alguna vez llegaban a manejar un pincel en lugar del lápiz. Al fin y al cabo se les exigía que aprendieran a ejecutar un cuadro de manera que quedara oculto cualquier signo de esfuerzo, que la superficie de la obra fuera lisa y brillante, libre de cualquier marca del pincel. Este era el estilo que encabezaba un academicista tan arrogante como Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Y si hablamos del color, los modelos eran pintores como Poussin y Watteau, de paletas sombrías. Se suponía que los artistas debían convertir los verdes brillantes de la naturaleza en marrones desvaídos. El paisajista y coleccionista británico George Beaumont, mecenas de John Constable, resumía la sensibilidad en materia de color de la época: «Una buena pintura, como un buen violín, debe ser marrón.»

Estas tradiciones tan sofocantes, sin embargo, eran desafiadas a ambas orillas del canal de la Mancha. En Inglaterra por Turner, en Francia por Eugène Delacroix; el enérgico trabajo con el pincel de éste y la brillantez de sus colores lo convertían, a ojos de los academicistas, en un peligro para el arte. Delacroix se burlaba del uso del color que hacía la escuela de Jacques Louis David, maestro de Ingres. Según Turner estos se imaginaban

«[…] que podían producir los tonos que Rubens conseguía con colores limpios y vivos como verde luminoso, ultramarino, etc. mediante blanco y negro para hacer el azul, negro y amarillo para obtener el verde, almagra y negro para hacer al violeta… y así, si la pintura se sitúa cerca de una obra ricamente coloreada, como una de Ticiano o de Rubens, aparecerá tal como es realmente: grosera, apagada y sin vida.»

Cuando los impresionistas empiezan a ganarse la atención del público, si no la aclamación, en la década de 1870, tuvieron un nuevo juego de «colores limpios y vivos» los más luminosos que se habían visto nunca. Y se fijaron en Delacroix buscando inspiración para saber cómo utilizarlos. Pero, ¿de dónde habían salido estos colores?

¿Casualidad o ingenio?

El azul de Prusia, descubierto en 1704 o 1705, se considera generalmente como el primero de los colores «modernos». Pero de hecho es producto de una anomalía que apareció mucho antes del florecimiento de la química como ciencia en las postrimerías del XVIII. Como tantas otras innovaciones en los colores, fue el resultado de una afortunada casualidad.

«Los procesos de fabricación industriales han sido un campo muy fértil para la obtención de nuevos materiales y métodos aplicados a los pigmentos de los artistas»

En aquel momento la manufactura de pigmentos para los artistas estaba escasamente industrializada. En la Edad Media y el Renacimiento, los pintores adquirían los pigmentos de los boticarios y las farmacias, que los elaboraban mediante métodos alquímicos. Este tipo de operaciones a pequeña escala aún continuaba vigente en el siglo XVIII, cuando de hecho la alquimia no había desaparecido. Un fabricante de colores establecido en Berlín llamado Heinrich Diesbach trabajaba en el laboratorio del alquimista Johann Konrad Dippel, y en el curso de la preparación de una laca roja pidió a Dippel un poco de potasa (un potasio alcalino).

Seguramente para economizar, Diesbach pidió una remesa de potasa adulterada con aceites preparados a partir de sangre animal. No fue buena idea, porque el pigmento resultó muy pálido. En cambio consiguió volverlo azul oscuro. No tenía ni idea de qué había pasado, pero era lo bastante astuto como para reconocer en este material azul un posible pigmento que le podía ser de mucho provecho y muy pronto lo fabricó de acuerdo con una receta celosamente guardada.

El azul de Prusia, ferrocianuro de hierro, pasó a ser popular por toda Europa a mediados del siglo XVIII, después de que un caballero inglés llamado John Woodward descubriera y publicara unas increïblemente minuciosas instrucciones para sintetizarlo. Fue especialmente apreciado para mezclarlo con los azules claros, y aparece en los cielos de Watteau, Canaletto y Gainsborough, en los que ha tendido a palidecer.

«“Dentro de tres años todo el mundo pintará de violeta”, dijo Monet»

Fue en la década de 1770 cuando empieza la auténtica era de las innovaciones en pigmentos. En 1775 el farmacéutico sueco Carl Wilhelm Scheele, uno de los químicos experimentales más eminentes de la época, descubrió un compuesto de arsénico verde brillante: arseniato de cobre. Este color llegó a las paletas de los artistas como verde de Scheele, hasta que en gran medida fue reemplazado por un nuevo verde también basado en el arsénico inventado en 1814 en Alemania que los ingleses llamaron verde esmeralda. Ambos verdes eran relativamente baratos y se usaron para pintar paredes. No fue hasta mediados del siglo XIX que se descubrieron los peligros para la salud que representaban estos colores elaborados a partir del arsénico; se ha especulado con la posibilidad de que la muerte de Napoleón, durante el exilio en Santa Helena se viera acelerada por el polvo o las emanaciones procedentes del papel pintado de verde de las paredes de su residencia.

Los procesos de fabricación industrial han sido un campo muy fértil para la obtención de nuevos materiales y métodos aplicados en los pigmentos de los artistas. La fundición de zinc fue ganando importancia a lo largo el siglo XIX y ayudó a obtener el blanco de zinc como sustituto del blanco de plomo usado durante siglos, cuya producción hizo enfermar y morir a los obreros que lo fabricaban a causa del saturnismo. Y en 1817 el químico alemán Friedrich Stromeyer identificó un nuevo elemento, el cadmio, un subproducto del refinamiento del zinc. Descubrió que el cadmio en combinación con el sulfuro da compuestos amarillos y anaranjados fuertes, que fueron comercializados en el campo del arte a partir de la década de 1820 como amarillo de cadmio y naranja de cadmio. A principios del siglo XX también se fabricó una versión de rojo oscuro en la que el selenio reemplazaba una parte del sulfuro. El rojo de cadmio era el pigmento preferido por Henri Matisse, quien, como su El estudio rojo (1991) demuestra, sabía algo sobre este color.

Pero quizá los metales más versátiles para ampliar el arco iris artístico fueron el cobalto y el cromo. Los minerales de cobalto han sido utilizados en los esmaltes cerámicos azules durante milenios, y el cobalto es también el agente colorante del pigmento llamado smalt, usado desde el Renacimiento. Este smalt, sin embargo, era un material bastante tosco y difícil de trabajar. Cuando el gobierno francés encargó a Louis-Jacques Thénard la misión de encontrar una alternativa sintética al azul de ultramar, caro y costoso a principios del siglo XIX, se inspiró en los esmaltes azules de la cerámica de Sevres.

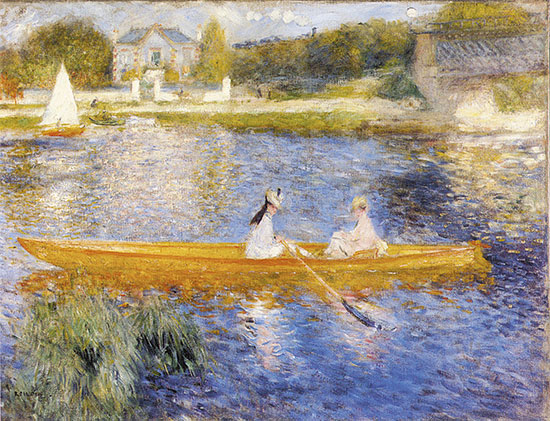

Auguste Renoir. Remando por el Sena, (1879-80). Óleo sobre lienzo, 92×71 cm. El azul oscuro de las aguas de este cuadro se pintó con azul de cobalto, profusamente usado por los impresionistas. © The National Gallery, Londres

Esta pista lo condujo hasta el pigmento moderno, conocido como azul de cobalto: aluminato de cobalto. Se trata de un azul vistoso y puro, sobradamente usado por los impresionistas. El azul oscuro de las aguas del cuadro de Auguste Renoir Remando por el Sena (1879-80), por ejemplo, se pintó con este color, usado en muchos puntos directamente del tubo. El cobalto también proporcionó un pigmento azul cielo –azul cerúleo, a partir del estanato de cobalto– así como un amarillo, la aureolina, y el primer pigmento violeta puro jamás conocido, el violeta de cobalto. Previamente, los artistas siempre debían obtener los violetas mezclando azul y rojo.

El cromo era el camaleónico producto de un mineral siberiano llamado crocoíta y descubierto en el siglo XVIII. El mineral es naranja oscuro, una forma natural de cromato de plomo. Fue analizado a finales del siglo XVIII por el eminente químico francés Nicolas Louis Vauquelin, que identificó el nuevo elemento, el cromo, como la fuente del color anaranjado. Vauquelin estudió los compuestos del cromo, y descubrió que podían producir tonos amarillos muy vivos y un naranja precioso a partir del cromato de plomo y pensó en ellos como posibles pigmentos. El naranja de cromo pasó a ser el primer pigmento naranja puro desde el uso medieval del rejalgar, un compuesto del arsénico muy tóxico. Los colores extraídos del cromo no se difundieron, sin embargo, hasta el descubrimiento de los yacimientos de este mineral en Francia, EEUU y Gran Bretaña.

«La química sintética empezó a producir tintes artificiales mucho más atractivos que los naturales»

Sustituyendo el plomo del cromo amarillo por otros metales, como el zinc o el estroncio, el color se podía matizar hasta tonos más pálidos o más llamativos, como el amarillo limón. Y Vauquelin también describió «un verde extraordinariamente bello» elaborado calcinando crocoíta para obtener óxido de cromo. En 1838 fue modificado (incorporando agua a los cristales) para elaborar el verde vibrante conocido como viridiano, color que pasó a ser casi emblemático en Paul Cézanne.

El arte de teñir ha sido siempre una rica fuente de colores para los artistas. El añil, un extracto de un guisante nativo de Asia, lo utilizaban los legionarios romanos para pintarse los escudos y para los pintores del Renacimiento era una alternativa muy barata a los costosos azules de origen mineral. Los pigmentos rojos del carmín se elaboran añadiendo los colorantes rojos de los tintoreros, como la laca (una resina exudada por unos insectos arborícolas), la cochinilla o carmín (exprimiendo cochinillas nativas de la Europa del Este y el Nuevo Mundo) y la raíz de la rubia de tintes (Rubia tinctoria), llamada alizarina, en una superficie de polvo mineral blanco como óxido de aluminio. Pero a mediados del siglo xix la química sintética empezó a producir tintes artificiales mucho más atractivos que los naturales.

Algunos de los «nuevos» colores del siglo XIX. Detrás, amarillo de cromo, azul de ultramar sintético y naranja de cromo. Delante, rojo de cadmio, viridiano, azul de cobalto y amarillo de cadmio. © P. Ball

El primero de los tintes artificiales que tuvo impacto comercial fue la anilina púrpura, o malva, hecha a partir de compuestos orgánicos (basados en el carbón) extraídos de alquitrán de carbón, el residuo de la combustión de las lámparas de gas. El malva lo encontró casualmente en 1856 William Perkin, un joven estudiante del Royal College of Chemistry de Londres, durante los experimentos que se suponía destinados a producir una medicina contra la malaria, la quinina.

Muy pronto se produjeron más colores a partir de la anilina: magentas, azules, rojos… Los químicos encontraron la manera de producir sintéticamente la alizarina, el colorante extraído de la rubia, y el añil artificial, así como nuevos tipos de colorantes sintéticos, como la eosina rosa y los amarillos azoicos. Algunos de éstos hicieron fortuna en las paletas de los artistas, pero muchos de los nuevos colorantes palidecían rápidamente cuando se exponían a la luz y en 1897 el artista y académico francés Jean-Georges Vibret los calificó de «catástrofe para la pintura». Vincent van Gogh fue uno de los que experimentaron, con el consiguiente coste, con los huidizos pigmentos de eosina.

El destierro de la tierra

Armados con la nueva batería de colores brillantes, los impresionistas iluminaron sus lienzos con fuegos artificiales, hasta el punto de que el conservador Vibret los tildó de «éclatistes» (“deslumbrados”), que «solamente pintabancon colores intensos». Camille Pissarro presumía de haber desterrado de su paleta los viejos y apagados colores de las tierras, y Claude Monet fabricaba sus ocres y caquis con complejas mezclas de los nuevos y brillantes pigmentos. Incluso el aire lóbrego de La estación de Saint-Lazare (1877) de Monet es una mezcla de los colores del arco iris: azul cobalto, azul cerúleo, azul marino sintético (fabricado desde 1828), verde esmeralda, viridiano (hidróxido de cromo).

Sir Arthur Stockdale Cope. Sir William Henry Perkin, 1906. Óleo sobre lienzo, 92,7×124,5 cm. Perkin descubrió el color malva de manera casual durante unos experimentos destinados a producir una medicina contra la malaria, la quinina. © National Portrait Gallery, Londres

Los impresionistas rechazaban tanto el blanco como el negro: «No hay nada blanco en la naturaleza», dijo Renoir, y también: «Las sombras no son negras.» Para él, y especialmente para Monet, las sombras habitualmente eran violeta, el color complementario para el amarillo de la luz del sol. «Por fin he descubierto el auténtico color de la atmósfera», dijo Monet. «Es violeta, el aire fresco es violeta. Dentro de tres años todo el mundo pintará de violeta.» El amor de los impresionistas por esta tonalidad incluso movió a Joris-Karl Huysmans, un crítico que les era favorable, a acusarlos de «añilmanía», como si se tratara de una verdadera epidemia.

Así pues, la gama característica de los impresionistas brilla con los colores fuertes, muchos de ellos invenciones del siglo XIX. Estos fueron los colores que animaron a Van Gogh a abandonar las tonalidades apagadas que utilizaba anteriormente cuando llegó a París y a adoptar los colores tan estimulantes que pasaron a ser herramientas imprescindibles para construir sus apasionadas fantasías. «El [azul] cobalto es un color divino», declaró a su hermano Theo, «no hay nada tan bello para crear una atmósfera alrededor de las cosas. Igual que el verde esmeralda. No vale la pena ahorrar en estos colores, ni tampoco en el cadmio.» Matisse, un discípulo de Pissarro, aún fue más lejos y llevó el color postimpresionista a una nueva cima con el movimiento fauvista entre 1904 y 1907 antes de emprender la búsqueda de las posibilidades creativas del color que prefiguran el conjunto de la pintura del siglo XX. Según Pablo Picasso, «si todos los grandes pintores del color de este siglo hubieran podido componer una bandera que abrazase los colores preferidos de cada uno, el resultado ciertamente habría sido un Matisse».

Esta bandera podría ondear no solamente en recuerdo de uno de los artistas del color más importantes, sino también en memoria de la habilidad de la química para llevar color al mundo.