La ciencia produce a la humanidad muchas más preguntas que respuestas, y por eso mismo es uno de los motores de la creatividad. Cuando Galileo construyó el primer telescopio y buscó la Luna, vio en seguida que nuestro satélite no estaba hecho de alabastro, como hasta entonces se pensaba, que su superficie no era pulida y plana, sino que había cráteres, y que incluso había cadenas montañosas de más de ocho mil metros de altura. También miró al Sol y descubrió que no era puro sino todo lo contrario. En un escrito muy significativo, Galileo manifestaba su sorpresa: «Mientras que los hombres estuvieron de hecho obligados a considerar el Sol como “lo más puro y más lúcido”, no percibieron en él ningún tipo de sombras o impurezas, pero ahora que se nos muestra parcialmente impuro y manchado, ¿por qué no calificarlo de “manchado y no puro”? Porque las palabras y los atributos se tienen que acomodar a la esencia de las cosas.»

La esencia de las cosas, he aquí el peligro. Descubrir «la esencia de las cosas» es arriesgadísimo. Desde Aristóteles se había pensado que la Luna era una esfera lisa e inmutable, el símbolo del universo incorruptible más allá de la Tierra. Por ello, desde la Edad Media, se había utilizado como símbolo de la pureza de la Virgen María: los pintores, desde Rafael a Velázquez y Murillo la habían representado elevándose sobre este elemento de finura infinita. Juan Eduardo Cirlot indica que la condición lunar equivale a la condición humana, y que por eso «Nuestra Señora se representa sobre la Luna, para expresar la eternidad sobre lo mudable y transitorio». Sin embargo, el telescopio de Galileo, aquel juguete en manos de un filósofo travieso, había mostrado su auténtica esencia: la Luna, lejos de ser pura, estaba repleta de cráteres, de hoyos, de montañas inverosímilmente altas. Imagínense la indignación de la Iglesia y la perplejidad de los pintores. ¿Qué hacer? ¿Cómo pintar la Luna? ¿Como es o como quieren que sea?

Ya lo advierte Erwin Panofsky, en un precioso ensayo sobre este asunto, que «l’erudition est moutonière», y los pintores continuaron representando una Luna sin mácula. Tan sólo Ludovico Cigoli expresó su admiración por Galileo cuando, en los frescos de la capilla papal de Santa María la Mayor de Roma, mostró a la Virgen María en su asunción sobre una Luna galileana. Panofsky dice que Galileo era un excelente dibujante y que Cigoli no tuvo más que trasladar uno de los dibujos a su obra. Pero éste fue un caso del todo extraordinario y aislado: nadie más osó pintar la imagen galileana de la Luna, y de alguna manera Cigoli demostró no sólo una maestría pictórica sino también un valor considerable.

Italo Calvino, en su ensayo El libro de la naturaleza en Galileo, incluido en su delicioso libro ¿Por qué leer a los clásicos?, explica cómo tras aquellas observaciones había una nueva filosofía. Y cita este fragmento del Saggiatore: «La filosofía está escrita en este libro enorme que tenemos continuamente abierto ante nuestros ojos (hablo del universo), pero no se puede entender si no aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los caracteres con que está escrito. Está escrito en lengua matemática.» La actitud de Galileo es, como la de Cigoli, exaltada, y un poco insensata: desautoriza a todos los que no hablan su «lenguaje», y este es matemático, y por tanto inaccesible a la mayoría. En otro pensamiento famoso, Galileo lo expresaba con mayor contundencia: «La Biblia nos explica cómo se va al cielo, pero no cómo va el cielo» («come si vidia in celo, e non come vidia il celo»). A los seguidores de Aristóteles les replicaba que sus planteamientos le recordaban aquellas obras de Arcimboldo que representan un rostro humano encajando frutas o flores de una estación, «extravagancias que, propuestas como juego, son bellas y agradables, pero si alguien quisiera extraer una conclusión universal diciendo que cualquier otra manera de imitar es imperfecta y criticable, seguramente el señor Cigoli y otros pintores ilustres se reirían de él».

El señor Cigoli y otros pintores ilustres… Galileo era un excelente escritor, y conseguía con sus textos decir las cosas claramente, estableciendo acertadas metáforas y comparaciones. Mario Biagioli sostiene que la creación literaria de Galileo es consecuencia de su deseo de ser también considerado un escritor, ya que este colectivo ocupaba un lugar preeminente en las cortes, muy por encima del de los matemáticos y artistas. Podría ser: Galileo a menudo opinaba en las controversias literarias, y sus libros son ensayos claros y bien escritos, en uso de una poderosa retórica. Arthur Koestler es de una opinión semejante a la de Biagioli, y en su ensayo Los sonámbulos escribe refiriéndose al mensajero de las estrellas: «Este librito despertó una inédita y apasionada controversia. Es curioso observar que el Libro de las revoluciones celestes de Copérnico casi no había suscitado expectación durante medio siglo, y las leyes de Kepler menos aún en su tiempo, mientras que El mensajero de las estrellas, que poseía tan sólo una relación indirecta con todo aquello, causó un enorme estallido de emociones. La principal razón estaba, sin duda, en la inmensa facilidad de lectura.»

Si el libro de Copérnico pasó sin pena ni gloria, los de Galileo –quizá a consecuencia de su capacidad retórica– despertaban siempre apasionadas controversias, y «estallidos de emociones». En resumen, las tesis de los aristotelistas recordaban a las creaciones de Arcimboldo, divertidas e ingeniosas, pero extravagantes y del todo producto de la imaginación. No había comparación posible entre la obra de un pintor ilustre (su amigo Cigoli) y las extravagancias del ingegnosissimo Arcimboldo. Una cosa es la pintura, y la otra es un divertimento, un chiste: Arcimboldo no ocupará nunca ningún lugar en la historia de la pintura, ningún lugar preponderante, se entiende. Los aristotelistas eran arcimboldianos (falsos pintores), mientras que los que leían el idioma de la naturaleza eran los verdaderos pintores (los auténticos científicos), los que tenían posibilidades de acceder a la verdad, al porqué de las cosas.

Todo aquello fue tensando la cuerda entre los galileanos y los aristotelianos. La ruptura se produjo a raíz de la publicación de los Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en los que Galileo defendía, con pasión y enorme ironía, el modelo copernicano, al mismo tiempo que ridiculizaba groseramente a los partidarios del geocentrismo. Como consecuencia de este libro fue procesado por la Inquisición, sus obras puestas en el Índice y obligado a retractarse públicamente, en uno de los momentos más humillantes y cautivadores de la historia de la ciencia. Por decirlo así, los arcimboldianos no le perdonaron sus ofensas, el menosprecio y la soberbia con que trataba sus tesis.

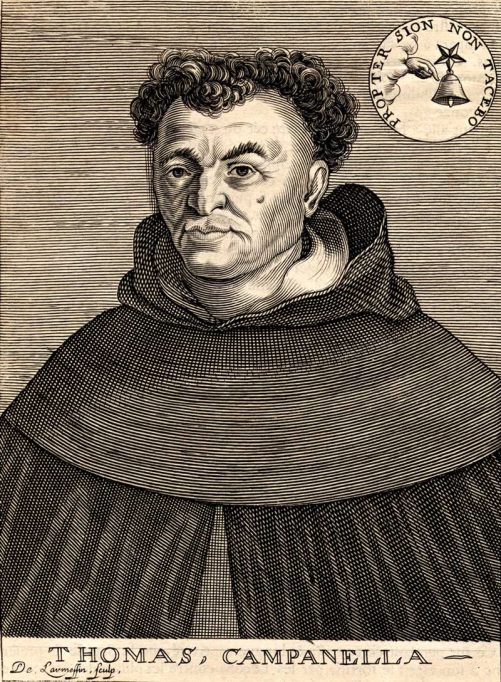

Hasta 1822, la Iglesia católica no retiró del Índice los libros de Galileo. El Vaticano, en 1992, trescientos cincuenta años después, reconoció que con el caso de Galileo «se cometieron algunos errores». El papa Urbano VIII, durante el proceso a Galileo, calificó todo aquel asunto como «el peor escándalo de la cristiandad». Y así fue, en efecto: significó la primera gran rebelión de la ciencia contra el dogma de fe, la primera gran constatación de la autonomía del intelecto humano y de su poder sobre las cosas. El hereje Tomasso Campanella, autor de la Apología de Galileo, fue el primero en emplear la expresión libertas philosophandi: al fin y al cabo, aquel escándalo consistía en la libertad de pensar. O, por decirlo de otro modo, en la independencia absoluta de la creación –literaria, artística y científica– sobre la fe.

Este artículo es un fragmento del ensayo La creación (Oficina Ponti, 2010).