Las interacciones entre humanos y otros primates

El caso de la República de Guinea-Bisáu

Con este artículo, invitamos a los lectores a acompañarnos en un viaje de campo a Guinea-Bisáu a través de nuestros ojos como primatólogas, y a explorar las complejas conexiones entre primates humanos y no humanos. Comenzamos el trabajo de campo en 2003. Tras pasar un tiempo con una ONG, instalamos una estación de trabajo en una zona protegida con una población de chimpancés (estación de campo de Madina). Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que las «áreas protegidas», los «bosques de calidad» o los «hábitats adecuados para los chimpancés» tendrían un impacto limitado en la investigación –y, lo que es más importante, en la conservación de este simio– si no teníamos en cuenta las actitudes de la población local. Probablemente, los paisajes humanizados se conviertan en la norma en el futuro, por lo que es urgente encontrar una forma de coexistencia pacífica.

Palabras clave: chimpancés, comunidades locales, ecologías compartidas, paisajes antropogénicos, conservación.

Guinea-Bisáu es un país tropical en la costa occidental africana. Tiene frontera al norte con Senegal y al sur con Guinea-Conakry. En su rica diversidad encontramos más de una docena de especies de primates, incluyendo gálagos (Galago senegalensis), colobos (Colobus polykomos y Piliocolobus badius), monos patas (Erythrocebus patas), diversas especies de los géneros Cercopithecus y Cercocebus, babuinos (Papio papio) y chimpancés occidentales (Pan troglodytes verus) (Casanova et al., 2014). Según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2023), el estado de conservación global de estas especies de primates va desde la «preocupación menor» (como en el caso de los monos verdes, Chlorocebus sabaeus, y los gálagos) hasta «en peligro» (colobos y chimpancés), y la mayoría de ellas muestran una marcada disminución poblacional. Esta situación se debe principalmente al crecimiento humano, que en Guinea-Bisáu se ha duplicado a lo largo de las tres últimas décadas (Worldmeter, 2023).

A la mayoría de los primates presentes en Guinea-Bisáu (excepto a los gálagos, más pequeños, y los chimpancés) se los caza por su carne, a veces a un ritmo que –con toda seguridad– resulta insostenible. Como ejemplo, un estudio que utilizaba un método de código de barras de ADN estimó que durante la estación seca de 2010 se vendieron 1.550 primates en dos mercados de Guinea-Bisáu (Minhós et al., 2013). La carne de animales silvestres se consume en restaurantes especializados, pero también en los hogares, sobre todo en las zonas rurales (incluyendo las de los parques nacionales). Algunas partes de varios primates (de los babuinos o los chimpancés) se utilizan como medicina. Por lo tanto, cazar primates es rentable, como demuestra el hecho de que en las ciudades de Bisáu, Buba y Bambadinca, la carne de primate es más cara que la de las aves de corral (Casanova y Sousa, 2007; Casanova et al., 2014). Se piensa que los chimpancés eran antiguos miembros de las familias humanas actuales: que antes eran personas, pero fueron castigados con la apariencia de chimpancés por trabajar (como herreros) en domingo, y ahora están condenados a vivir en el bosque con los irãs, entes animistas mágicos y religiosos (Casanova et al., 2014).

La pérdida, degradación y fragmentación de hábitats es la segunda mayor amenaza para los primates de Guinea-Bisáu, principalmente debido a la expansión y la intensificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas, la producción de carbón vegetal, la tala, la minería y los asentamientos humanos, además de la creación de redes de carreteras (Casanova et al., 2014; Minhós et al., 2013). La fragmentación de los bosques deja áreas más o menos aisladas –sin corredores ecológicos entre ellas– y es especialmente problemática porque dificulta el movimiento de animales que viven en territorios amplios, aumenta la competencia por los recursos y obstaculiza el flujo genético entre poblaciones, aumentando así la endogamia y la incidencia de trastornos genéticos. Solo entre 2001 y 2021, Guinea-Bisáu perdió el 18 % de su cobertura forestal, y a día de hoy la selva húmeda guineana se considera uno de los ecosistemas más amenazados del mundo (Global Forest Watch, 2023).

Estas amenazas, junto con otras como las matanzas para proteger los cultivos, la tenencia como mascotas o la transmisión de enfermedades infecciosas, afectan a las poblaciones de primates y a su calidad genética, pero también a su comportamiento. Por ejemplo, el babuino de Guinea (Figura 1), del que en 1980 se describían grupos de 800 o 900 individuos a las afueras de Bisáu, solo puede ser observado ahora si nos adentramos en el bosque. Según las descripciones de los cazadores (C. Casanova, información personal, 2017), muchos babuinos dormían en el manglar en lugar de los árboles altos para escapar de las cacerías nocturnas organizadas para extranjeros que querían cazar por deporte.

El trabajo de conservación realizado con los primates incluye, entre otros aspectos, el control del comercio internacional a través de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Guinea-Bisáu también firmó el Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que otorga una protección especial a los primates y obliga, entre otras cosas, a designar áreas de conservación, adoptar una legislación adecuada y establecer una agencia facultada para ocuparse de todos los asuntos tratados en el convenio.

El Instituto da Biodiversidade e da Administração da Natureza (IBAP) es la institución nacional encargada de todos los parques y reservas nacionales de Guinea-Bisáu. Por desgracia, debido a la falta de fondos, algunos parques existen solo sobre el papel. Se crearon legalmente, pero carecen de infraestructuras, guardas, vigilancia y fuerzas de seguridad. En otros parques (como Cufada o Cacheu) hay guardas, pero no disponen del equipo técnico para comunicarse entre ellos, lo que dificulta la persecución de los cazadores. De hecho, la Dirección General de Medio Ambiente (DGA) es quien puede multar a los cazadores y a quienes vendan, compren o cocinen carne de animales silvestres. En otros parques (por ejemplo, Cantanhez), los guardas son comunitarios (los eligen las comunidades y el Estado no les paga un sueldo). Todo ello dificulta una conservación eficaz. Además, los programas de educación medioambiental no son una prioridad en uno de los países más pobres del mundo (donde los profesores suelen ir al campo a cultivar para alimentar a sus familias durante huelgas que pueden durar de cinco a siete años). Algunas ONG también operan en el país.

Nuestra investigación en dos zonas protegidas de Guinea

Guinea-Bisáu tiene varias áreas protegidas (IBAP, 2023). Tres de ellas están ubicadas en la Reserva de la Biosfera de Bolama-Bijagós (en el archipiélago de Bijagós). En el territorio continental, el Parque Natural de los Manglares de Cacheu es el más antiguo (1997). Y después están el Parque Natural de las Lagunas de Cufada, al sur, y el Parque Nacional de Cantanhez, cerca de la frontera con la República de Guinea. Otras áreas protegidas son Dulombi y Boe, que Casanova y Sousa (2007) consideraron esenciales para mantener los corredores ecológicos de los primates. Las personas que viven en estas «reservas» dependen por completo de los servicios de los ecosistemas y, por tanto, desoyen las normas de conservación, porque no tienen otra opción para alimentar a sus familias (Costa, 2010).

Escogimos el Parque Natural de las Lagunas de Cufada y el Parque Nacional de Cantanhez para nuestro proyecto de investigación por su biodiversidad y, en particular, porque ambos son hábitats de chimpancés (Figura 2). Cuando llegamos en 2003, nuestros objetivos principales eran realizar censos de chimpancés y estudiar su ecología (y la de otros primates). Queríamos también evaluar cuestiones relativas a las interacciones entre primates humanos y no humanos –como el saqueo de cultivos y la opinión de la población local sobre los parques nacionales– (Costa, 2010). Durante estos años en África, hemos sido testigos de la destrucción forestal, no solo debido a las actividades agrícolas de la población local, sino también por los interminables monocultivos explotados principalmente por compañías del norte global que buscan el máximo beneficio: aguacates, biocombustibles (aceite de palma), anacardos, soja y otros «cultivos comerciales» que no siempre contribuyen directamente al desarrollo de las comunidades humanas locales (Lundy, 2021; C. Casanova y G. Jesus, observaciones personales, julio 2022). Además, hemos observado con tristeza que cada año se ven menos primates. Como nota positiva, hemos contribuido a la educación medioambiental mediante talleres sobre el entorno y sobre la protección de especies para el alumnado de las escuelas locales. Asimismo, mediante nuestros estudios, hemos adquirido conocimiento sobre las interacciones entre humanos y otros primates que esperamos que ayuden a crear mejores estrategias de conservación en el futuro. A continuación, describimos algunas de nuestras conclusiones.

Parque Natural de las Lagunas de Cufada

El Parque Natural de las Lagunas de Cufada está situado en la zona oriental de Quínara, la región meridional de Guinea-Bisáu. Cuando se creó el parque (diciembre de 2000), abarcaba un área de 890 km2, en los que vivían 3.534 personas distribuidas en 33 poblaciones. El territorio acogía ocho grupos étnicos, entre los cuales los balanta y los beafada eran los más representativos (Amador et al., 2015). La agricultura, especialmente las plantaciones de arroz, es una de las actividades económicas más importantes para los balanta, pero la caza también es vital para ellos, ya que dependen de la proteína de la carne de animales silvestres. Los beafada, en cambio, dependen de esta carne como fuente de ingresos: no la comen porque son musulmanes, pero sí la cazan y comercian con ella. La caza estaba permitida en las lagunas de Cufada durante la estación seca (de noviembre a abril), pero prohibida en la estación de lluvias (de mayo a octubre), porque, según el personal del parque, los animales se reproducen en esa estación. Durante la estación seca, a las familias que viven dentro del parque se les permitía cazar animales para consumo propio: podían cazarlos solo de uno en uno y el tamaño máximo de la presa era el de una gacela. No se permitía la caza de chimpancés y otros primates, y el comercio de estas especies estaba terminantemente prohibido. Sin embargo, no se imponían multas, porque las normas de caza del parque nunca se aprobaron formalmente (Amador et al., 2015), aunque sí se confiscaron algunas armas de fuego y trampas, que nos mostraban cada vez que les pedíamos que se cumpliera la ley. En definitiva, los guardias de Cufada podían confiscar material ilegal pero no podían multar a los furtivos.

Esperábamos que los balanta y los beafada valorarían la vida silvestre de otra forma. Para averiguarlo, realizamos encuestas, entrevistas, grupos de discusión y conversaciones informales en las que descubrimos que el género y la religión –los balanta son tradicionalmente animistas, mientras que los beafada son musulmanes– marcaban las mayores diferencias en actitud (véase Amador et al., 2015, donde se dan más detalles metodológicos). La percepción de las mujeres de la vida silvestre era más negativa que la de los hombres. Probablemente, se deba a que en la mayoría de los países africanos los hombres suelen estar en el centro de los procesos de decisión y se les invita con frecuencia a colaborar con las ONG, lo que fomenta una visión más positiva de la conservación. Por el contrario, las mujeres consideran que las zonas protegidas imponen normas que les harán la vida más difícil (Costa et al., 2017). Involucrarlas en proyectos de conservación podría mejorar su actitud al respecto. No podemos dejar de lado a las mujeres en ningún programa de conservación. La religión también marcaba grandes diferencias en la forma en que la gente percibía a las diversas especies. Por ejemplo, los cazadores beafada consideran a los primates no comestibles, porque el Islam prohíbe comer carne de monos (aunque esto no impide que los cacen para comerciar con ellos). Además, no debemos olvidar que la religión ya ha sido útil para el trabajo de conservación en el pasado, como en el caso de los matos sagrados, lugares del bosque donde se celebran ceremonias y rituales. Se piensa que estos ayudaron a proteger áreas de bosque, especialmente en los años ochenta y noventa (Casanova et al., 2014).

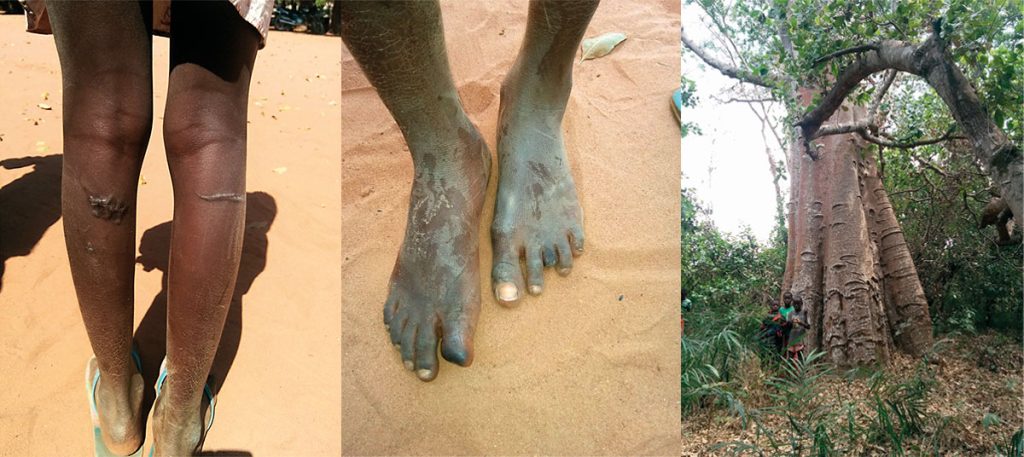

Ambos grupos étnicos estaban de acuerdo en que la caza era la responsable de la gran disminución del número de primates, y reconocían que había menos presas que años atrás (Amador et al., 2015). Hoy la situación es dramática, casi no quedan presas ni hay muestras de biodiversidad debido a la construcción de una carretera de seis carriles que cruza el parque y a la conversión en plantaciones de amplias zonas de bosque (Colmonero-Costeira, información personal, 2023; Figura 3). En este contexto de escasez, muchos de los frutos y plantas silvestres que consumen los primates no humanos también los consumen los humanos, y esto tuvo consecuencias terribles en 2016, cuando varios grupos de niños fueron atacados mientras recolectaban y se comían estos recursos (Figura 4). Según A. Relaga (información personal, 2017), en 2016 (el año de los ataques) hubo menos lluvias, y la gente recolectaba estos recursos para venderlos en Senegal y en otros países. Cuando hay ecologías compartidas, la competencia por los alimentos se hace más grave en los años de menores recursos (C. Casanova, observación personal, 2017).

Parque Nacional de los Bosques de Cantanhez

El Parque Nacional de los Bosques de Cantanhez está situado al sur (Tombali) y está considerado una de las regiones más pobres de Guinea-Bisáu (United Nations Development Programme, 2022). Cubre un área aproximada de 1.057 km2. En 2007, Cantanhez fue declarado oficialmente parque nacional, por ser una de las zonas de biodiversidad más importantes –punto caliente de biodiversidad de los bosques guineanos– para la conservación de los chimpancés (IBAP, 2007). La mayoría de la población humana del área protegida (aproximadamente 22.000 personas distribuidas en 110 asentamientos) dependen de la agricultura como fuente de nutrientes; por lo tanto, esta es también su principal actividad económica. Aunque Cantanhez se considera tchon Nalú (los propietarios de la tierra son los Nalú), en el parque también viven otros grupos étnicos como los balanta, los sosso y los fulani. La caza y la pesca no se practicaban de forma profesional y, según testimonios locales, no eran actividades principales. Sin embargo, la caza dentro del parque era ilegal, por lo que es posible que estas personas evitaran mencionar que era una fuente de ingresos o de nutrientes. De hecho, en algunas entrevistas y conversaciones informales, algunos hombres se consideraban «cazadores profesionales». La cercanía entre chimpancés y humanos era evidente (Figura 5).

Además de a la pobreza y al escaso desarrollo, los locales que viven en las zonas protegidas se enfrentan diariamente a restricciones, por lo que evaluar dichas limitaciones es una buena forma de entender cómo afecta un área protegida a la vida de las personas. Con este objetivo, utilizamos el método de Quinn et al. (2003) para calcular el índice de gravedad, incidencia y riesgo percibido por quienes vivían en el Parque Nacional de Cantanhez. Los locales mencionaron la hambruna como el problema más grave (Costa, 2010). Indicaron que las razones de la escasa seguridad alimentaria eran el saqueo de los cultivos –pensaban que la prohibición de cazar había provocado que aumentara el número de especies saqueadoras– y la salinización del suelo por el progresivo acortamiento de la temporada de lluvias. La falta de dinero y los problemas de salud y vivienda también fueron mencionados.

En las sociedades occidentales de mayoría judeocristiana, los animales en general se categorizan, de acuerdo a una perspectiva dualista (Arluke y Sanders, 1996), como «buenos» o «malos», dependiendo de su comportamiento, aspecto y utilidad. Ahora bien, cómo son percibidos los animales no humanos cambia en función del contexto cultural. Las «escalas sociozoológicas» –modelos que organizan a los animales no humanos según juicios morales humanos– revelaron ser muy útiles en contextos en los que la vida silvestre estaba amenazada por su proximidad con comunidades humanas (Costa et al., 2013). En Cantanhez, los chimpancés se consideran similares a los humanos, por lo que consumir su carne es un tabú, pero también se les considera ladrones que saben cuándo y dónde robar fruta de las explotaciones, un «mal comportamiento» que hace que se les mate con frecuencia (C. Casanova, observación personal, 2009, 2011, 2012). A pesar de ello, se eligió a los chimpancés como especie paraguas para el Parque Nacional de Cantanhez y para otros parques, de acuerdo con la percepción del norte global de que son una especie carismática, aunque otras especies, como las gacelas –que no son vistas como competidoras, sino como hermosas, comestibles y fáciles de cazar–, quizás habrían encajado mejor en este papel.

Consideraciones finales

Pese a ser conscientes de que sus actividades ponen al bosque y a su vida silvestre en peligro, la población local no tiene alternativa porque depende totalmente de los ecosistemas. Las ONG y las agencias internacionales parecen a menudo ignorar el punto de vista local cuando diseñan programas de conservación. Sin embargo, la diversidad cultural no se puede ignorar en la protección del entorno, porque la supervivencia de la biodiversidad depende principalmente de las actitudes de las comunidades, especialmente de aquellas que viven en las áreas protegidas o cerca de ellas. Además, imponer estrategias externas puede perpetuar el colonialismo y la explotación que impide que el sur global desarrolle sistemas agrícolas adecuados y otras formas de supervivencia. Probablemente, los paisajes humanizados se convertirán en la norma en el futuro, por lo que es urgente encontrar una forma de coexistencia pacífica entre especies. Por tanto, ha llegado la hora de hacer ciencia con y para las comunidades locales y ponerla a su servicio en sus propios términos, tratando de encontrar soluciones viables para humanos y no humanos.