Paul Decauville, ingeniero, empresario y político francés, vivió a caballo de los siglos XIX y XX. Inventó un tren de bolsillo que hizo fortuna (sistema Decauville). Era un ferrocarril minúsculo, cuyas vías (40, 50 o 60 cm de ancho) se conectaban como las de un tren de juguete. Los raíles y las traviesas eran de una sola pieza. Un par de hombres podían trajinar sus tramos e ir montándolos directamente sobre el suelo, siempre que fuera medianamente plano. En aquellos años anteriores a los automóviles, los trenes Decauville permitieron construir, deprisa y a bajo coste, ferrocarriles agrícolas, industriales, forestales, militares o incluso de pasajeros. Llegó a haber más de 5.000 en todo el mundo (las desecaciones de La Ricarda, en el delta del Llobregat, contaron con un ferrocarril Decauville eléctrico, por ejemplo).

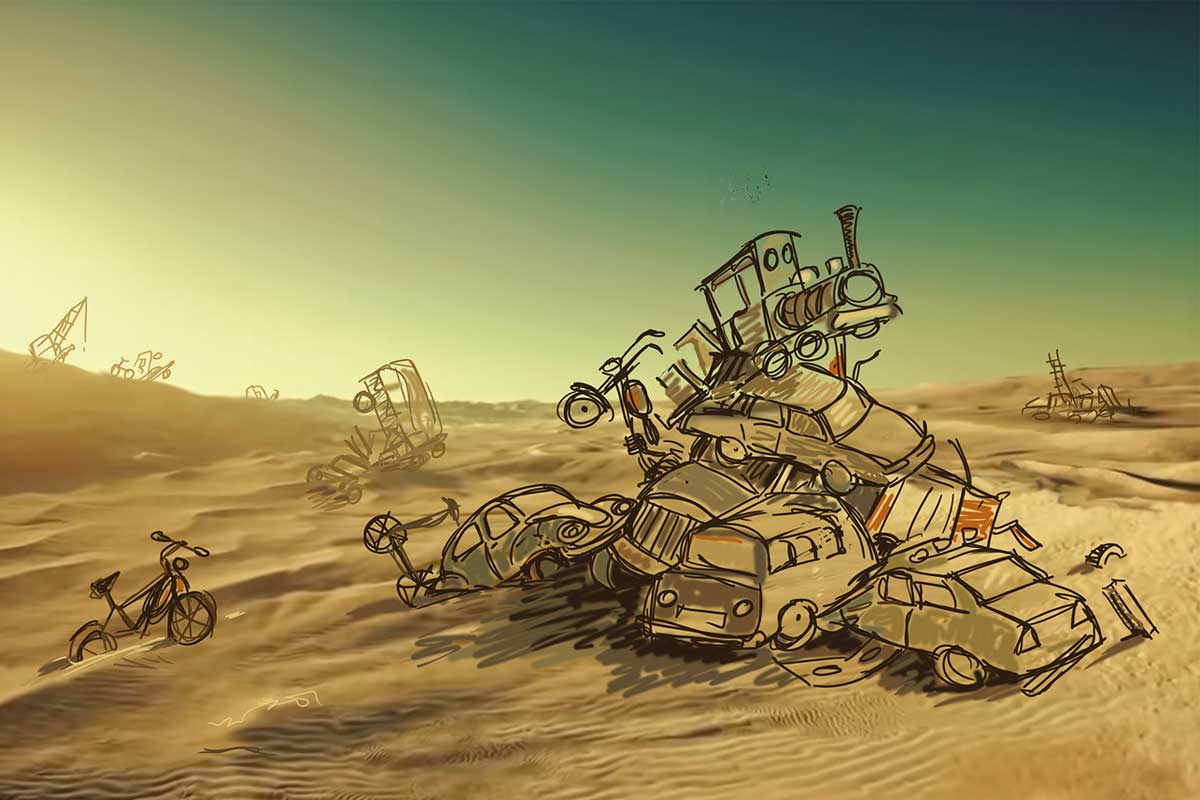

Las vagonetas mineras que circulaban sobre vías ya son descritas e ilustradas en De re metallica, el clásico sobre minería publicado por Georg Bauer en 1556, pero fueron los trenecitos Decauville los que revolucionaron el transporte minero, industrial y edilicio a partir de 1875. Hasta que los automóviles y las carreteras los arrinconaron. Los ferrocarriles Decauville explotaron con éxito un nicho de oportunidad. Les ocurrió lo mismo que al fax o a las fotocopiadoras, tecnologías triunfantes durante un par o tres de décadas y después olvidadas. O como a la fotografía analógica, revolucionaria e imprescindible durante un siglo y medio, pero arrinconada por la digital. Con escalas temporales diferentes (la década o el siglo), estas tecnologías llegaron, triunfaron y desaparecieron cuando se cerraron sus rendijas de oportunidad. Hoy en día, las consideramos arcaísmos de transición de la metalurgia o de la electrónica a la informática.

Pronto ocurrirá lo mismo con los combustibles fósiles. La historia los recordará como una deslumbrante anomalía energética, capital para el desarrollo de la sociedad industrial, pero insostenible en ese mundo postindustrial que ya despunta. Habrán tenido un nicho de oportunidad de un par y medio de siglos, de tres a lo sumo. Es fácil darse cuenta de la transitoriedad de algo cuando su resquicio de oportunidad es de solo una o dos décadas, pero cuesta más percibirlo cuando implica alguna centuria. Este es el problema: después de dos siglos y medio, muchos piensan que recurrir a la energía fósil es la normalidad. Ofuscados por la corta escala temporal de sus vidas, toman por inmanente un nicho efímero que no pasa de contingente.

De lo contrario, podría ser perfectamente que toda la especie humana dependa de una brecha de oportunidad de solo cuatro o cinco millones de años, que no es demasiado a escala biosférica. Su extinción debe ser tan plausible como la del fax, sobre todo si se empeña en propiciar proactivamente sus condiciones. La filosofía sostenibilista, bien mirado, será un intento de ensanchar la ventana antrópica de oportunidad. Creo que es una tentativa para agrandar las dimensiones del nicho, en contra de la desazón autodestructiva que exhibe la especie. Solo así puede explicarse que pongamos el clima en contra nuestro o que dediquemos recursos no renovables para producir residuos. Somos más inteligentes que sabios, me temo. Y bastante miopes.

Decauville, cuando vio decaer sus trenes, empezó a fabricar automóviles. Demasiado tarde. Coches Decauville quedan cuatro en algún museo, mientras que se cuentan con los dedos de una mano sus trenes todavía en servicio. Por ejemplo, los 3,5 km que van de Castellar de n’Hug a La Pobla de Lillet, resto turístico remodelado del pequeño ferrocarril de 13 km que entre 1914 y 1963 llevó cemento del Clot del Moro a Guardiola de Berguedà. Son una buena metáfora exigua. Y quizás una premonición: en el siglo XXIII, los turistas seguramente harán cola para pasear con un vehículo de motor térmico. Eso si por entonces todavía hay turistas. O, incluso, si aún quedan humanos…