Desde pequeños hemos sentido cierta atracción por la selva, seguramente influenciados por las películas y libros donde esta es escenario de trepidantes aventuras y búsquedas de tesoros. De entre todas las selvas, seguramente la primera que nos viene a la cabeza es la del Amazonas. No en vano, es la selva tropical más extensa del planeta (unos 7 millones de kilómetros cuadrados, casi catorce veces la extensión de España) y la que mayor biodiversidad alberga, atravesada de oeste a este por el río más largo y caudaloso del mundo. Este río fue recorrido por primera vez (al menos por un europeo) por Francisco de Orellana, que se unió a la expedición de Gonzalo Pizarro allá por el 1541 (Figura 1). Inicialmente, buscaban el «país de la canela» (bosques enteros de esta especia tan valorada en aquella época, de forma similar a la búsqueda de la ciudad de oro de El Dorado), pero acabaron descubriendo a la serpiente sin ojos, término utilizado por los indígenas para referirse a este río.

Más allá de consideraciones románticas e históricas, la Amazonía juega un papel crucial en el clima del planeta y, por tanto, en nuestro bienestar. Sin embargo, esta región viene sufriendo en las últimas décadas una destrucción y una degradación nunca experimentadas anteriormente. Con el fin de analizar desde un punto de vista científico todos estos cambios y sus consecuencias, así como poder plantear soluciones compatibles con un desarrollo sostenible, en 2020 nace el Panel Científico por la Amazonía, con una serie de iniciativas bajo el lema «La Amazonía que queremos».1

El Panel Científico por la Amazonía

Los incendios en la Amazonía seguramente alcanzaron su punto más mediático en agosto de 2019, cuando muchos medios de comunicación se hicieron eco del impacto del humo generado en estos incendios sobre la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Ese año supuso un punto de inflexión en la atención mediática sobre el problema de los incendios en la Amazonía, y por extensión sobre el resto de problemas medioambientales en esta región. De hecho, en septiembre de ese mismo año los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Surinam y Guyana firman el Pacto de Leticia. Este pacto surge como un compromiso de estos países con la protección de la Amazonía frente a amenazas tales como la deforestación y la explotación ilícita de recursos naturales, entre otras. Un aspecto muy relevante de este acuerdo es el que hace referencia a la generación de conocimiento científico para poder tomar medidas de protección y conservación, y que, por tanto, sitúa a la ciencia en el eje central de la toma de decisiones.

Inspirado en el Pacto de Leticia, un año después surge el Panel Científico por la Amazonía (en adelante, PCA). El PCA es la primera iniciativa científica de alto nivel dedicada a la Amazonía, y fue convocado bajo los auspicios de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés), una iniciativa global de la ONU para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El PCA pretende recopilar y avanzar en el conocimiento científico sobre los procesos que ocurren en la Amazonía y sus cambios futuros, para, de esta forma, ser un pilar fundamental en la toma de decisiones y acciones políticas para un desarrollo sostenible y equitativo en esta región. El Panel está formado por más de 240 científicos (de los cuales aproximadamente dos tercios pertenecen a países amazónicos, y algo más del 40 % son mujeres), incluyendo la contribución de la comunidad científica indígena. El Panel cuenta también con un comité estratégico formado por líderes políticos e iconos culturales, como el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, el exfutbolista Clarence Seedorf, la política y diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa o la joven y activista indígena Beka Munduruku.

Uno de los logros más relevantes del PCA hasta la fecha ha sido la publicación del Informe de evaluación de Amazonía 2021. Se trata de un informe sin precedentes por su alcance científico y geográfico en el que se analiza el estado actual de la selva amazónica, las amenazas y las soluciones a esas amenazas. El informe PCA presenta «soluciones y trayectos para el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica, y brinda recomendaciones relevantes para las políticas basadas en el conocimiento acumulado y colaborativo de la comunidad científica de la región y la sabiduría de los pueblos indígenas y otras partes interesadas que viven y trabajan en los países de la Amazonía» (Panel Científico por la Amazonía, 2021). El texto fue sometido a revisión por pares y a consulta pública, en línea con los conocidos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre el estado del clima a nivel global. Fue presentado por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow en noviembre de 2021 (COP26). Esbozaremos a continuación algunas pinceladas sobre la información incluida en el informe.

Diversidad sociocultural

La Amazonía alberga una amplia diversidad de grupos socioculturales: su ocupación humana comenzó al menos hace unos 12.000 años. Con la primera llegada de humanos a la región en el Pleistoceno Tardío, el clima era 5 ºC más frío, y en algunas regiones un 50 % más seco que en la actualidad. El clima se calentó con la llegada del Holoceno, lo que dio lugar a la expansión del bosque. En esta época la población humana comenzó a incrementarse a lo largo del continente.

Actualmente, la población en la región amazónica se estima en unos 47 millones de habitantes, de los cuales algo más de 2 millones corresponde a pueblos indígenas. Cuando los colonizadores europeos llegaron a la región en el siglo XVI, la población indígena se estimaba entre 8 y 10 millones, pero en apenas 200 años esta población disminuyó en un 90 % debido a la esclavitud, campañas de exterminio y exposición a enfermedades importadas de Europa y África (por cierto, la pandemia de covid-19 también tuvo un gran impacto en estas comunidades). En la historia más reciente, probablemente sea la conocida como fiebre del caucho (finales del siglo XIX y mediados del siglo XX) la que mayor impacto ha tenido en las transformaciones socioculturales y el proceso colonizador.

Precisamente, los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel muy relevante en la generación, conservación y gestión de la diversidad agrícola y biológica de la Amazonía, así como de sus ecosistemas. De hecho, las tasas de deforestación son mucho más reducidas en los territorios gestionados por indígenas, donde además se practican técnicas de cultivo y pesca controladas, que reducen, por tanto, la degradación de los bosques en estos territorios (Qin et al., 2023).

Evolución y cambio climático

La evolución y configuración actual de la cuenca amazónica está ligada a la formación de la cordillera de los Andes, y actúa como una barrera natural para el flujo de humedad atmosférica que proviene del oeste y, por tanto, configura el régimen climático de Sudamérica. El origen del río Amazonas data de hace unos 10 millones de años, si bien la configuración más moderna del actual drenaje puede datarse en unos 4,5 millones de años. Así, la gran biodiversidad que se encuentra en la Amazonía es fruto de esta evolución a lo largo de millones de años bajo la influencia de los Andes, los ciclos climáticos globales y la heterogeneidad regional en su clima, suelos, disponibilidad de nutrientes e interacciones bióticas.

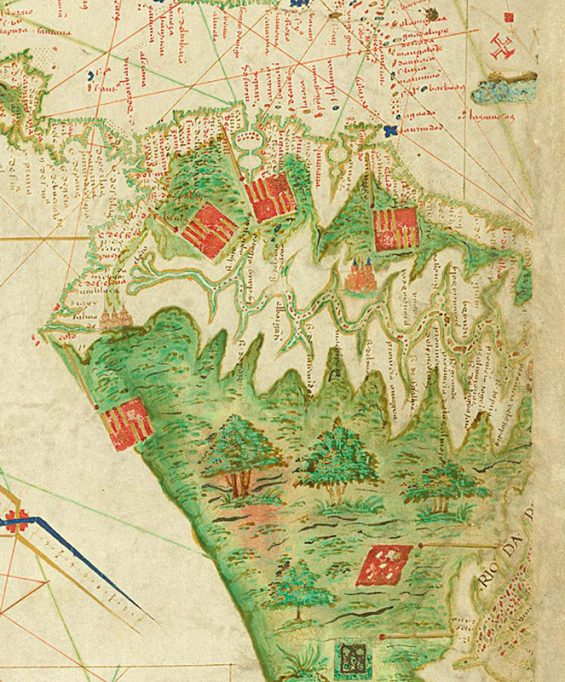

Los bosques amazónicos son una parte fundamental del sistema climático de la Tierra, ya que regulan la temperatura de la superficie terrestre y generan lluvia. La Amazonía es uno de los centros convectivos más fuertes del planeta, que transporta energía desde la tierra hasta la atmósfera, por lo que tiene gran influencia en la circulación atmosférica tanto en los trópicos como fuera de ellos. La evapotranspiración juega un papel fundamental en este intercambio de energía, de forma que permite inyectar el agua capturada por el suelo a la atmósfera. Actúa, así, como una gran bomba biótica. En particular, la propia transpiración del bosque a través de las hojas de sus árboles es capaz de generar nubes de lluvia, por lo que se suele considerar que la Amazonía genera su propia lluvia gracias a la presencia de sus bosques (Figura 2).

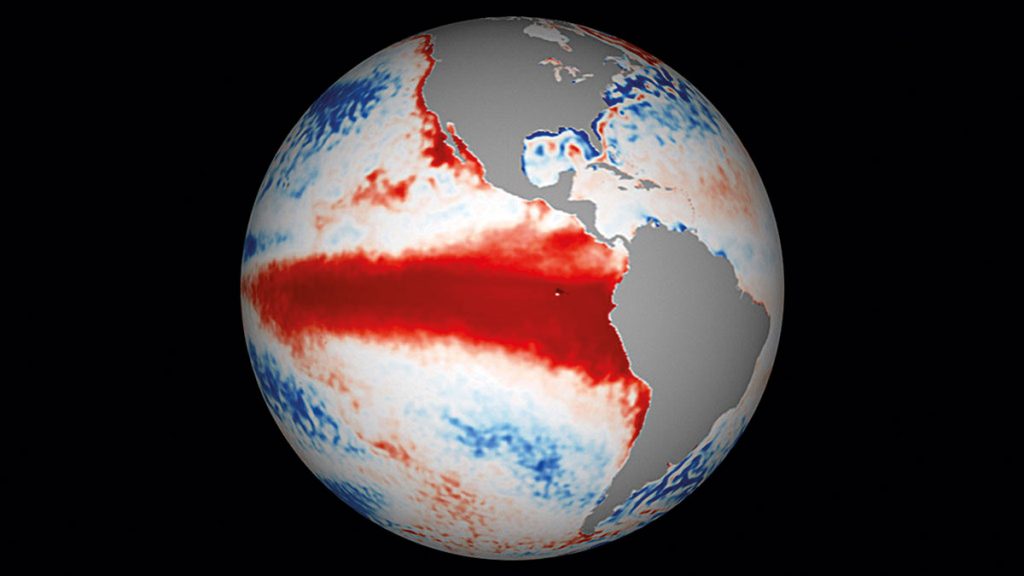

Posiblemente, El Niño sea uno de los fenómenos climáticos principales y más conocidos de la Amazonía. Los patrones de lluvias asociados a este fenómeno dependen de la región y de las condiciones bajo las que se ha desarrollado, pero en general El Niño se asocia a periodos de sequía en la Amazonía. El desarrollo de El Niño se caracteriza por un incremento de la temperatura del mar en la zona este-central del Pacífico tropical (Figura 3), que aumenta la convección en esa zona y da lugar a una intensificación de la subsidencia sobre la región amazónica, que suprime o debilita en este caso los procesos de convección que generan la lluvia. Aunque en general El Niño conlleva sequías sobre la Amazonía, no todas las sequías de la región pueden atribuirse a este fenómeno, ya que la región tropical del océano Atlántico también juega un papel muy relevante (Jiménez et al., 2021).

El Niño también tiene repercusiones a nivel global, las cuales afectan directamente a los bosques tropicales de África y Asia, así como al clima de regiones situadas en otras latitudes (como, por ejemplo, Europa y Estados Unidos). En un escenario de cambio climático se espera que los fenómenos como El Niño puedan ser más frecuentes o extremos, ya que un aumento continuado de las temperaturas (incluyendo la del mar) puede llevar a condiciones más favorables para su desarrollo. Sin embargo, se trata de un mecanismo muy complejo en el que existen también otros factores de retroalimentación que pueden llegar a compensar en parte el calor almacenado por el mar, por lo que actualmente no existe un consenso entre la comunidad científica acerca de esta cuestión.

La temperatura media en la región se sitúa alrededor de los 25 ºC, con una amplitud térmica estacional de tan solo 1 o 2 ºC (aunque en algunas partes del sur hay mayor variación). La Amazonía no ha permanecido ajena al calentamiento global, y su temperatura ha aumentado en las últimas décadas algo más de 1 ºC. Las proyecciones futuras bajo distintos escenarios de emisiones predicen un incremento mayor de la temperatura, y un aumento de la precipitación en el norte y una disminución en el sur, lo que daría lugar a una intensificación del ciclo hidrológico. Esta intensificación ya se ha producido en las últimas décadas, así como la ocurrencia de sequías más extremas (Barichivich et al., 2018).

El bosque tropical del Amazonas ha actuado como un inmenso sumidero de carbono durante millones de años. Sin embargo, este comportamiento podría revertirse bajo un escenario de mayor calentamiento de este ecosistema, que pasaría entonces a actuar como una fuente neta de carbono. De hecho, algunas regiones del sudeste ya han realizado esa transición (Gatti et al., 2021). En el siguiente apartado discutimos los aspectos más relevantes relacionados con esta transición.

Destrucción, degradación y puntos de no retorno

Una de las discusiones más relevantes acerca del futuro del ecosistema amazónico hace referencia al llamado «punto de no retorno». Cuando un ecosistema alcanza un punto de no retorno, pueden producirse cambios dañinos irreparables (algo que puede aplicarse igualmente al clima). Por tanto, la clave está en establecer bajo qué condiciones se puede alcanzar ese punto de no retorno. En las últimas décadas, se ha discutido mucho sobre la posibilidad de que una parte del bosque tropical amazónico (o todo el bosque en el caso más extremo) evolucione a un ecosistema más parecido a una sabana, caracterizada por árboles de menor tamaño y más dispersos (proceso conocido como sabanización). Se estima que un porcentaje de deforestación de alrededor del 20 % o bien un incremento de las temperaturas de unos 4 ºC podría desencadenar este proceso. Actualmente, la temperatura en la Amazonía ha aumentado 1 ºC; sin embargo, el porcentaje de deforestación es del 17 %, muy cercano al umbral del 20 %. Esta combinación de cambio climático y deforestación está acercando, por tanto, a la Amazonía a su punto de no retorno (Lovejoy y Nobre, 2019).

Por otra parte, estudios recientes señalan que los procesos antropogénicos que afectan a la Amazonía son del orden de entre cien y mil veces más rápidos que otros procesos naturales climáticos y geológicos (Albert et al., 2023). Estos procesos afectan a áreas de millones de kilómetros cuadrados en tan solo unas décadas o siglos, en comparación con una escala temporal de millones de años de los procesos naturales. Entre las principales causas de esta destrucción y degradación se encuentran los cambios en los usos del suelo y el uso del agua, así como la aridificación en un contexto de cambio climático global. Habría que añadir también la caza y pesca excesivas, la introducción de especies exóticas invasivas y la contaminación introducida por la extracción de minerales e hidrocarburos.

En los últimos dos siglos, los recursos de la Amazonía han sido extraídos y utilizados intensivamente debido a procesos de colonización y programas de expansión masiva de la agricultura. Esta rápida expansión de actividades agrícolas y de extracción de recursos naturales, principalmente destinadas a la exportación, pero también a suministrar al mercado doméstico, han favorecido la deforestación y la degradación medioambiental sin mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población. La expansión agrícola, particularmente la cría de ganado, es la causa más importante de la deforestación en la Amazonía (Figura 4).

Si bien la problemática medioambiental se suele focalizar en la deforestación, es igualmente importante destacar que el bosque que sobrevive a esta sufre procesos de degradación que le afectan igualmente (Lapola et al., 2023). Entre las alteraciones de origen antropogénico que producen esta degradación se encuentran el llamado «efecto de borde» (que da lugar a una fragmentación del hábitat tras una deforestación), la extracción de madera, un uso extensivo del fuego y las sequías cada vez más extremas debido al cambio climático. El área de bosque afectada por estas perturbaciones antropogénicas se estima en un 38 %, debido fundamentalmente al impacto de las sequías, y se reduce a un 5,5 % si únicamente consideramos los efectos de borde, los incendios y la extracción de madera (Lapola et al., 2023). Esta degradación del bosque implica una pérdida de carbono similar a la producida por la propia deforestación; por tanto, se refuerza así la transición de este bosque de sumidero a fuente de carbono.

La solución

En resumen, la deforestación y degradación suponen las mayores amenazas para la Amazonía, favorecidas por actividades agrícolas expansivas o incluso ilícitas, construcción de infraestructuras petrolíferas y presas hidroeléctricas. No olvidemos tampoco la minería ilegal de oro, metal precioso buscado hasta la extenuación por los conquistadores del Nuevo Mundo y cuya fiebre perdura hasta nuestros días. Los impactos de estas actividades ya se evidencian en el aumento de la temperatura y la intensificación del ciclo hidrológico (sequías e inundaciones extremas), el aumento del CO2 atmosférico debido a la disminución de la capacidad del bosque para absorberlo y los efectos sobre la salud humana. La propia variabilidad climática natural perturbada por el calentamiento global también supone una amenaza para este ecosistema. Actualmente, nos encontramos bajo un nuevo episodio de El Niño, gracias a unas condiciones de temperatura del mar excesivamente elevada a nivel global, y que podría ser de moderado a fuerte.

Es evidente que no existe una solución sencilla y única para resolver los problemas socioambientales de la Amazonía. Se trata de problemas muy complejos que requieren una amplia gama de medidas de conservación y cambios que afectan a distintos sectores. De hecho, el PCA hace una llamada tanto a los gobiernos como al sector empresarial, la sociedad civil y en general a todos los habitantes del planeta para implementar las recomendaciones recogidas en el informe y actuar de manera conjunta por la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía. Lo que ocurre en el mundo afecta a la Amazonía, y lo que ocurre en la Amazonía afecta al resto del mundo. El bienestar de los que habitamos el planeta hoy y de las próximas generaciones depende de su conservación. Por tanto, todas las medidas necesarias deben implementarse por los países que forman la Amazonía, pero apoyadas por el resto de naciones.

Este desarrollo sostenible debe basarse en criterios científicos y en las recomendaciones de los científicos que investigan sobre la Amazonía. Encontrar caminos alternativos para el desarrollo sostenible es más urgente hoy que nunca, y estos caminos deben estar guiados por la ciencia y las tecnologías más avanzadas. Las estrategias de conservación de la biodiversidad y del bosque son una prioridad para el mantenimiento y la restauración del 83 % de bosque restante y sus consiguientes diversidades bioculturales. Detener la deforestación y la degradación de este bosque en menos de una década es un reto, pero todavía se puede conseguir. De hecho, con el último cambio de gobierno en Brasil (país que abarca la mayor parte de la Amazonía) algunos de estos efectos se están empezando a controlar, como viene confirmado por una reducción en la tasa de deforestación. Además, los países de la Amazonía se han reunido de nuevo en julio de 2023 en Leticia para abordar toda esta problemática medioambiental.

En definitiva, todos los cambios mencionados anteriormente se han producido de forma demasiado rápida para que las especies, las personas y los ecosistemas de la Amazonía puedan adaptarse. Y es que cuando las serpientes mudan su piel, son más susceptibles a las perturbaciones. La serpiente sin ojos está mudando de piel. Ya lo hizo antes, pero ahora es el ser humano quien se la está arrancando.

Notas al pie

Referencias

Albert, J. S., Carnaval, A. C., Flantua, S. G. A., Lohmann, L. G., Ribas, C. C., Riff, D., Carillo, J. D., Fan, Y., Figueiredo, J. J. P., Guayasamin, J. M., Hoorn, C., de Melo, G. H., Nascimento, N., Quesada, C. A., Ulloa Ulloa, C. Val, P., Arieira, J., Encalada, A. C., & Nobre, C. A. (2023). Human impacts outpace natural processes in the Amazon. Science, 379(6630), eabo5003. https://doi.org/10.1126/science.abo5003

Barichivich, J., Gloor, E., Peylin, P., Brienen, R. J. W., Schöngart, J., Espinoza, J. C., & Pattnayak, K. C. (2018). Recent intensification of Amazon flooding extremes driven by strengthened Walker circulation. Science Advances, 4(9), eaat8785. https://doi.org/10.1126/sciadv.aat8785

Gatti, L.V., Basso, L. S., Miller, J. B., Gloor, M., Gatti Domingues, L., Cassol, H. L. G., Tejada, G., Aragão, L. E. O. C., Nobre, C., Peters, W., Marani, L., Arai, E., Sanches, A. H., Corrêa, S. M., Anderson, L., Von Randow, C., Correia, C. S. C., Crispim, S. P., & Neves, R. A. L. (2021). Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change. Nature, 595, 388–393. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03629-6

Jimenez, J. C., Marengo, J. A., Alves, L. M., Sulca, J. C., Takahashi, K., Ferrett, S., & Collins, M. (2021). The role of ENSO flavours and TNA on recent droughts over Amazon forests and the Northeast Brazil region. International Journal of Climatology, 41(7), 3762–3780. https://doi.org/10.1002/joc.6453

Lapola, D. M., Pinho, P., Barlow, J., Aragão, L. E. O. C., Berenguer, E., Carmenta, R., Liddy, H. M., Seixas, H., Silva, C. V. J., Silva-Junior, C. H. L., Alencar, A. A. C., Anderson, L. O., Armenteras, D., Brovkin, V., Calders, K., Chambers, J., Chini, L., Costa, M. H., Faria, B. L., … Walker, W. S. (2023). The drivers and impacts of Amazon forest degradation. Science, 379(6630), eabp8622. https://doi.org/10.1126/science.abp8622

Lovejoy, T. E., & Nobre, C. (2019). Winds of will: Tipping change in the Amazon. Science Advances, 5, eaba2949. https://doi.org/10.1126/sciadv.aba2949

Panell Científic per l’Amazònia. (2021). Informe de evaluación de Amazonía 2021. United Nations Sustainable Development Solutions Network. www.laamazoniaquequeremos.org

Qin, Y., Xiao, X., Liu, F., de Sa e Silva, F., Shimabukuro, Y., Arai, E., & Fearnside, P. M. (2023). Forest conservation in Indigenous territories and protected areas in the Brazilian Amazon. Nature Sustainability, 6, 295–305. https://doi.org/10.1038/s41893-022-01018-z