Los descubrimientos astronómicos realizados por Galileo con el telescopio transformaron la astronomía. Galileo los presentó como pruebas claras de la teoría de Copérnico. Sin embargo, los partidarios de la cosmología cristiana tradicional le atacaron desde todos los frentes, especialmente los teólogos. La Iglesia condenó la teoría y los jesuitas, obedientes a sus superiores, se encargaron de dar legitimidad teórica al dogma, una tarea que persiste incluso hoy.

Un dì all’azurro spazio guardai profundo

Umberto Giordano. Andrea Chenier, Acte i: 6

Libretto Luigi Illica

El Sidereus Nuncius mou tant d’estrèpit que ha estat capaç de desvetllar-me d’una profunda letargia […] Embogirien, si foren vius, els Hiparc, els Ptolemeu, els Copèrnic, els Tychone, i els egipcis i els caldeus antics, que no han vist la meitat d’allò que creien veure; la glòria de la vostra Senyoria excel·lentíssima amb tan poca fatiga enfosqueix tota la d’aquells.

(Opere, x: 317)

Así escribía Ilario Altobelli a Galileo el 17 de abril de 1610, un mes y días después de que se hubiera publicado el Sidereus Nuncius (El mensajero de las estrellas). Es sólo una de tantas muestras de entusiasmo que se multiplicaron en aquellos momentos. Fortunio Liceti, secretario de la Accademia dei Lincei, glosaba la potenciación de la capacidad y visión humana que había proporcionado el telescopio: «por lo que topo el lince/ comparado contigo, GALILEO,/ fuera, y Argos sin ojos, ciego Linceo.» (Opere, vi: 208). Si Colón había descubierto nuevas tierras, Galileo descubría un nuevo universo. «Limpiaste los ojos de los hombres, y mostraste nuevos cielos y una nueva Tierra en la Luna» (Opere, xi: 23), diría Tommaso Campanella. «¡Bienaventurados todos, porque se te ha concedido que puedas visitar las mansiones de los dioses con éste tu telescopio, oh Galileo!», cantaría el linceo Johannes Faber (Opere, vi: 206). El impacto cultural de los descubrimientos telescópicos de Galileo, más allá de la mera astronomía, fue tremendo, como reflejan la literatura y pintura del momento. «¡Oh sapientísimo telescopio, más precioso que cualquier cetro!, ¿quien te tiene en la mano derecha, no se convierte acaso en un rey, un patrón de las obras de Dios?», acabaría proclamando el cauto Kepler (1937).

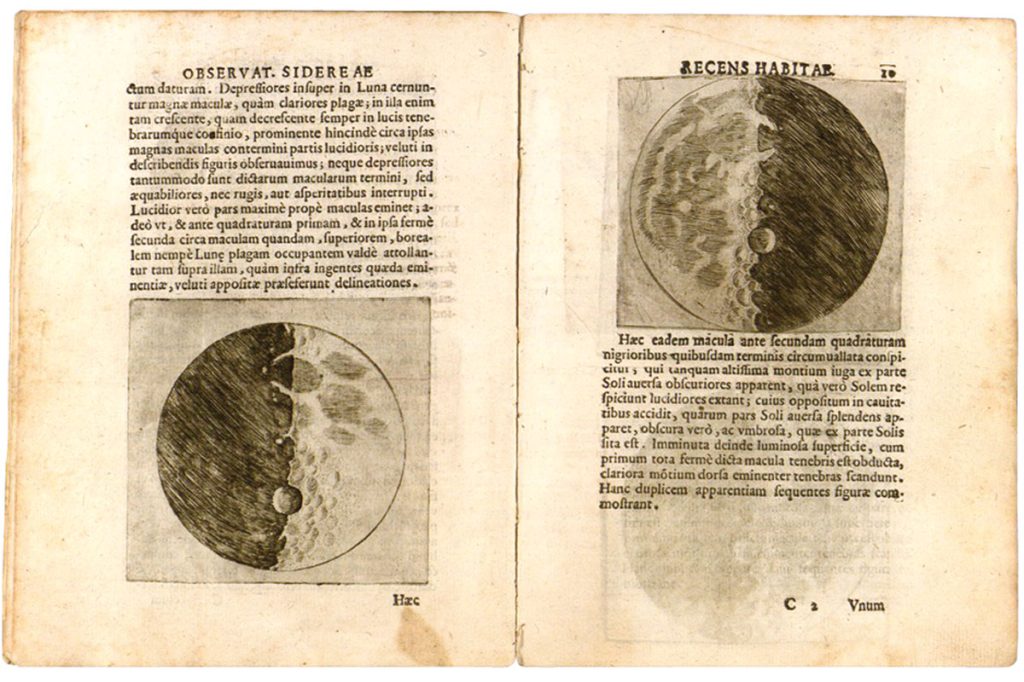

El mensajero de las estrellas era un opúsculo de apenas 63 páginas en cuarto. Contenía una vívida descripción de unas pocas observaciones astronómicas, que además habían sido hechas con un telescopio de veinte aumentos, pero su trascendencia era tal que, en palabras de Galileo, «son tantas y de tan grandes consecuencias, que, entre lo que añaden y lo que cambian por necesidad en la ciencia de los movimientos celestes, puedo decir que en gran parte se ve renovada y sacada de las tinieblas, como finalmente han de confesar todos los conocedores del tema» (Opere, xi: 27). Galileo no sólo proporcionaba determinadas observaciones o descubrimientos, sino que renovaba radicalmente la base empírica a la astronomía, que no pararía de ampliarse y perfeccionarse. Eso significó una trasformación radical de la astronomía.

El invento del telescopio

Pero no todo fueron muestras de entusiasmo. Muy al contrario, los adversarios fueron en un principio más numerosos y lo intentaron todo en defensa de la astronomía y cosmología tradicionales. El primer intento consistió en acusar a Galileo de plagiario. Éste jamás afirmó que había inventado el telescopio –que en aquellos momentos recibía los más distintos nombres–, sino sólo que, habiendo oído hablar de él, lo había construido por sí mismo. Eso sucedió en el verano de 1609. De hecho, hacía más de un año que en toda Europa se hablaba de un curioso instrumento que hacía ver próximas y claras las cosas lejanas. Un óptico holandés, Hans Lipperhey, lo había presentado a Maurizio de Nassau y lo había querido patentar, pero la comisión nombrada para examinarlo rechazó la petición aduciendo que la invención era del dominio público.

Efectivamente, el telescopio se vendía en distintas ciudades europeas por unas pocas monedas y, por ejemplo, en octubre de 1608 el cardenal Guido Bentivoglio consiguió uno, que meses más tarde regalaría al cardenal Scipione Borghese. Más aún, hoy sabemos que el óptico holandés «Johannes Sacharias construyó el primer telescopio en su país en el año 1604, imitando uno proveniente de Italia que tenía inscrito: año 1590» (Ronchi, 1958). Pero lo importante es que prácticamente todos estos utensilios eran meras bagatelas. En agosto de 1609, Giovanni Battista della Porta, posiblemente más mago que óptico, afirmaba que «el secreto del occhiale es una coglionaria, y está tomado de mi libro 9 del De refractione» (Opere, x: 252). Así pues, en 1609, el invento tenía casi dos décadas, muchos se reclamaban como su inventor, pero nadie se lo tomaba en serio. Ni siquiera Kepler, el único que en su Óptica de 1604 había desarrollado los aspectos teóricos que posiblemente eran suficientes para explicar la combinación telescópica de lentes, prestó atención alguna al telescopio hasta que Galileo lo presentó con sus observaciones astronómicas.

Galileo da a entender en dos ocasiones que lo había construido por deducción a partir de la teoría óptica, pero lo cierto es que siempre se mantuvo en el marco de la estéril teoría óptica tradicional y siguió hablando indistintamente de species –o imágenes de las cosas–, rayos visivos y rayos luminosos que llegaban al ojo a través de la pirámide visual con base en el objeto visto y el vértice en el cristalino. De hecho se cuidó mucho de entrar en la discusión teórico-óptica con los críticos. Lo que hizo y describe Galileo es un simple razonamiento que le llevó a combinar, en los extremos de un tubo de plomo, dos lentes, una plana convexa (el objetivo) y otra plana cóncava (el ocular), no dos lentes convexas como haría posteriormente Kepler construyendo su «telescopio astronómico» a partir de la teoría.

En este sentido, el escepticismo dominante ante las maravillas que conseguía el nuevo instrumento era comprensible. Además, la óptica, popularmente, era un campo paradigmático del engaño de los sentidos y de asombrosos trucos: ciertos vidrios, lentes y espejos hacían ver cosas distintas de las que se veían a simple vista, es decir, deformaban la realidad. Cuando Galileo narra las primeras noticias recibidas de lo que permitía ver el telescopio, dice que «unos prestaban fe y otros no» (Opere, iii: 60). Pues bien, Galileo lo planteó como una cuestión de facto y supo ver que no se trataba de una alternativa entre telescopio sí, telescopio no, sino entre el telescopio deficiente, como la mayoría de los que circulaban y se vendían por unas monedas, y el telescopio bueno, bien construido, que mostraba fielmente lo que había y no añadía nada a la realidad. Su habilidad técnica sí que fue admirable. A menudo él mismo pulía las lentes y, en un industrioso e inteligente proceso de ensayo y error, construyó decenas de telescopios cada vez mejores, que probó miles de veces en toda clase de objetos «próximos y lejanos, grandes y pequeños, luminosos y oscuros» (Opere, xi: 306). Apenas comprobada su fiabilidad, lo presentó a las autoridades venecianas. Desde lo alto del campanario de San Marcos les hizo ver edificios de pueblos más o menos cercanos, como Treviso y Conegliano, las personas que entraban o salían de la iglesia de San Giacomo en Murano, y naves acercándose a la costa, que a simple vista no fueron visibles hasta dos horas después. Se le concedió el nombramiento de catedrático vitalicio de la Universidad de Padua y un sustancioso aumento de sueldo.

Las observaciones de Galileo

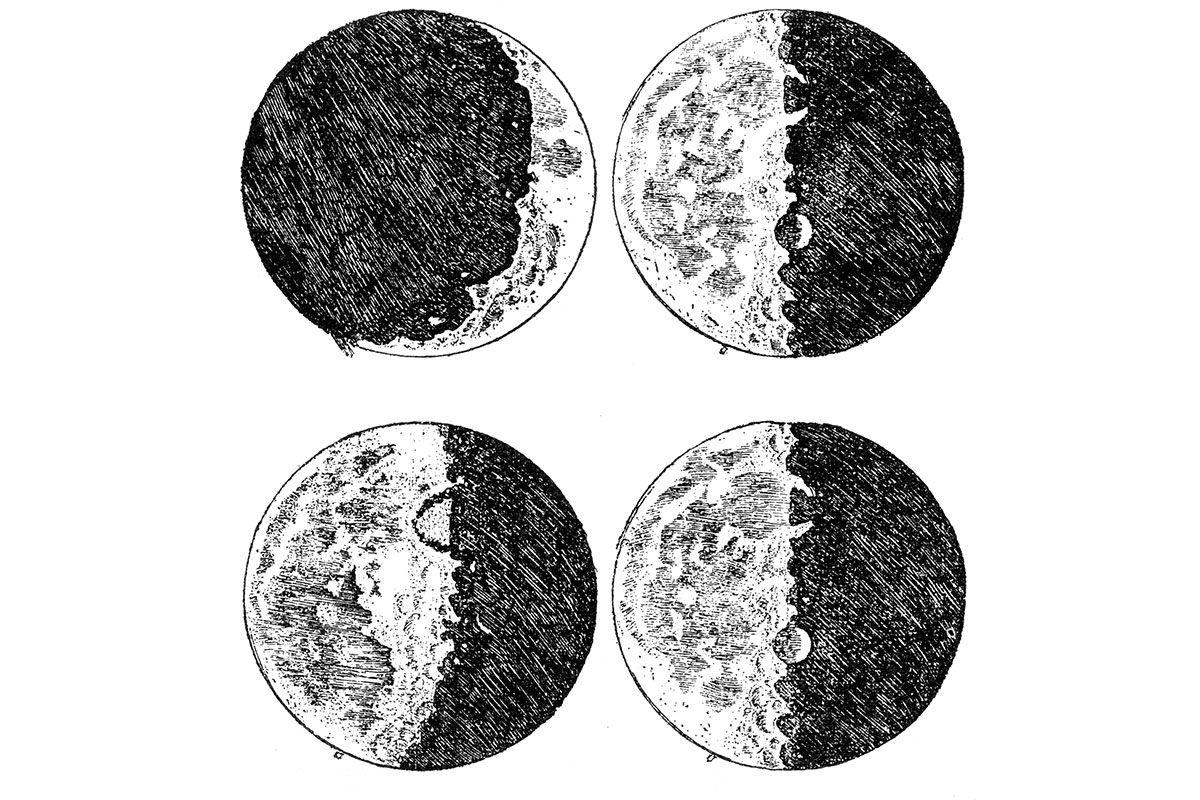

Pero, al margen de los intereses económicos que podía reportar la utilidad civil y militar del telescopio, Galileo lo aplicó inmediatamente a la observación astronómica, algo que nadie había hecho, y eso resultó realmente revolucionario. Entre diciembre de 1609 y enero de 1610 su actividad fue frenética. De día pulía cristales y la mayor parte de las noches hacía observaciones astronómicas. No podía mirar al cielo sin hacer un descubrimiento importante. La Luna, vista a través del telescopio, era como otra Tierra. Su superficie era rugosa y llena de cavidades y prominencias, como mostraba la irregularidad del terminador –la línea divisoria de la parte iluminada y la oscura–. Incluso tenía montañas que, con una hábil demostración, Galileo pudo afirmar que eran más altas que las de la Tierra. Aunque de por sí definitivo, era sólo el primer hecho que venía a derruir un dogma fundamental de la ciencia clásica: la distinción radical entre el mundo celeste, constituido por éter ingenerable e incorruptible, ontológicamente superior a la materia sublunar, en el que los cuerpos celestes etéreos eran perfectamente lisos y esféricos, y por otra parte el mundo sublunar, constituido por los cuatro elementos, ámbito del cambio, de la generación y la corrupción.

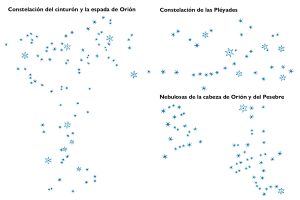

Pronto quedó claro que no sólo la Luna sino todos los planetas –los cuerpos celestes que se movían contra el fondo de las estrellas fijas– eran cuerpos opacos iluminados por el Sol como la Tierra, uno más de ellos. Frente a la afirmación tradicional de que la Tierra carece de luz y movimiento, Galileo afirma ya de entrada que probará que «es errante y superior en brillo a la Luna, y no un sumidero de inmundicias y heces terrenales» (Opere, iii: 75). De hecho, según explicaba Galileo, también la Tierra reflejaba la luz solar a la Luna, lo que explicaba el «candor lunar» o tenue «luz secundaria» de la parte de la Luna opuesta al Sol. Además, el telescopio mostraba innumerables estrellas que sin el instrumento resultaban invisibles. Las nebulosas y la Vía Láctea eran tan sólo conglomerados de estrellas. A diferencia de los opacos planetas que mostraban sus cuerpos esféricos, las estrellas aparecían como meros puntos luminosos. El efecto fundamental del telescopio consistía en eliminar el resplandor accidental difuso que veía el ojo desnudo. Aunque no profundizó en este punto, ahora Galileo era capaz de determinar el tamaño de los planetas, pero el de las estrellas planteaba problemas difícilmente solubles. Aún así, todo indicaba que estaban a inmensas distancias, y eso podía neutralizar la dificultad opuesta a la teoría copernicana que, para explicar la ausencia de paralaje, había situado la esfera de las estrellas a una distancia enormemente lejana.

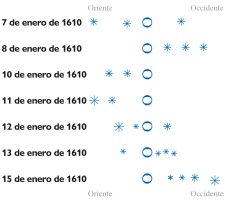

Pero el descubrimiento más importante que presentaba el Sidereus Nuncius era el de los satélites de Júpiter. La noche del 7 al 8 de enero de 1610 Galileo observó que Júpiter parecía acompañado por tres «estrellitas» curiosamente dispuestas en línea en el plano de la eclíptica, dos a oriente y una a occidente. Pensó que eran estrellas fijas. Al día siguiente las tres estaban hacia occidente. Era muy sorprendente: el movimiento retrógrado –hacia el oeste– que Júpiter tenía en aquellos momentos, era incompatible con este cambio de posición. ¿Era posible que las fiables tablas astronómicas estuvieran equivocadas? Galileo esperó al día siguiente «con grandes ansias», pero el cielo estaba nublado. El día 10 sólo se veían dos estrellitas en el lado oriental de Júpiter. Ya no había duda, Júpiter no podía moverse de aquel modo: no eran estrellas fijas, eran planetas o satélites que orbitaban en torno a Júpiter. El día 11 la disposición era la misma pero las distancias habían variado. El día 12 volvieron a aparecer los tres en una disposición similar al primer día pero a distintas distancias, y una parecía más pequeña. Finalmente el día 13 vio los cuatro satélites. A partir de aquel momento, la observación de Galileo es sistemática y minuciosa y, para asombro de todos, fue capaz de determinar sus períodos de revolución, estableciendo valores muy próximos a los fijados hoy.

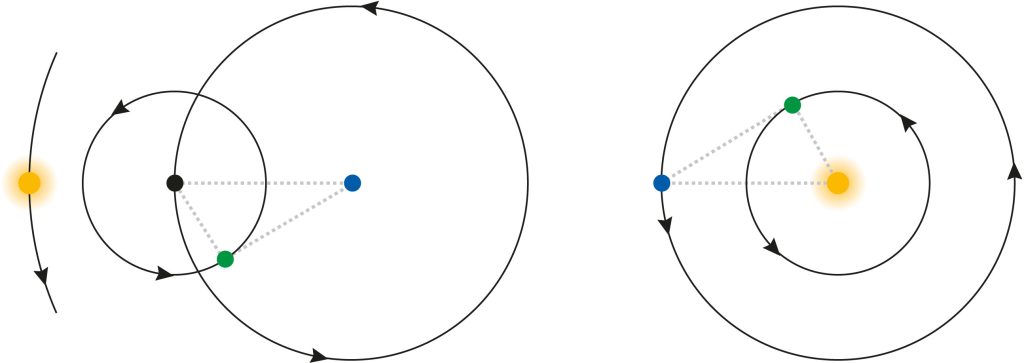

La cosmología tradicional rechazaba el sistema heliocéntrico copernicano porque postulaba dos centros de movimiento: los planetas orbitaban en torno al Sol, pero la Luna giraba en torno a la Tierra mientras ésta orbitaba en torno al Sol. La dinámica aristotélica consideraba imposible que un cuerpo tuviera dos movimientos a la vez y menos aún en el caso de un cuerpo celeste. Ahora la observación empírica mostraba que los satélites jovianos orbitaban alrededor de Júpiter mientras este giraba en torno al Sol. Otra crítica al copernicanismo quedaba demolida y Galileo, que entre 1602 y 1609 ya había elaborado las bases de la nueva física, ya no duda en proclamar su copernicanismo, que Galileo consideró claramente fortalecido cuando a finales de 1610 pudo observar que Venus presentaba fases como la Luna, algo que no era posible en el sistema geocéntrico tradicional. Era la prueba definitiva de que Venus –y sin duda Mercurio– giraban en torno al Sol y no de la Tierra. El geocentrismo clásico ya no era sostenible, y Galileo consideraba el sistema geo-heliocéntrico de Tycho Brahe, que hacía girar los planetas alrededor del Sol que, a su vez giraba alrededor de la Tierra central, como una mera escapatoria sin ninguna verosimilitud física.

Los adversarios de Galileo

En una hábil operación diplomática, y tras una explícita negociación, Galileo los bautizó como «planetas medíceos» en honor a los Medici. Así se ganó su traslado a Florencia con un sustancioso contrato como «matemático y filósofo» del gran duque de Toscana y «matemático primario» de la Universidad de Pisa, sin obligaciones docentes. Su sueldo duplicaba el del secretario de estado de la corte medícea. Pero el respeto a los Medici no impidió que los defensores de la tradición iniciaran una hostil campaña contra los descubrimientos de Galileo. Como señaló Ronchi (1958), ésta se organizó según el esquema que dice que «lo que es verdadero no es nuevo» –desde la antigüedad se venía hablando de las «manchas de la Luna», algunos de vista especialmente aguda habían visto ya muchísimas estrellas no visibles para la mayoría– y «lo que no es nuevo no puede ser verdadero» –los satélites de Júpiter eran meros efectos ópticos producidos por el propio telescopio–. Los hubo –y no sólo el filósofo aristotélico Cesare Cremonini, que se negaba a mirar por el telescopio aduciendo: «me aturde la cabeza»– que no necesitaban mirar a través del telescopio para saber que lo que afirmaba Galileo era falso. Pero en un primer momento, incluso entre los más competentes, hubo dudas. Incluso Kepler, que era copernicano como Galileo, mostró algunas reticencias hasta que comprobó por sí mismo, con un telescopio que le envió Galileo, la realidad de los satélites y demás descubrimientos. Ya no era posible negar los hechos, pero su interpretación teórica era otro asunto.

No obstante, la discusión teórica tuvo muy pocas oportunidades. Incluso los adversarios más competentes tenían otras prioridades. A finales de 1610 Galileo observó las manchas solares, pero no publicó su descubrimiento y el jesuita Christoph Scheiner se le adelantó en la publicación. Lo importante no es que reivindicara la prioridad del descubrimiento, sino que afirmó que se trataba de enjambres de pequeños planetas que orbitaban en torno al Sol, como Mercurio y Venus. Galileo, que mostró que «las manchas» se generaban y desvanecían en la superficie solar, vio y denunció que esta interpretación no tenía como objetivo fundamental la investigación de los hechos, sino la defensa del dogma aristotélico de la incorruptibilidad celeste. Así empezó el distanciamiento entre los jesuitas y Galileo. Pero éste quería evitar la ruptura, como es comprensible.

La defensa pública del copernicanismo por parte de Galileo desató todas las furias. Los filósofos académicos, acérrimos defensores de la tradición, se unieron desde un principio al frente más peligroso, el teológico, porque en la teoría y en la práctica estaba por encima de cualquier otra consideración teórica, especialmente en aquellos momentos de radicalización de la Contrarreforma: la teoría copernicana, la centralidad del Sol y el movimiento terrestre, era contraria a las Escrituras, es decir, herética.

Los matemáticos jesuitas, los miembros más competentes de la filosofía oficial, eran la única esperanza de Galileo. Muy pronto habían abandonado su escepticismo ante las novedades astronómicas de Galileo. Más aún, hicieron sus propias observaciones y aceptaron y alabaron los descubrimientos galileanos. Pero los jesuitas, antes que científicos, eran soldados disciplinados y obedientes. Sus estatutos establecían explícitamente que la ciencia tenía como fin último la defensa de la ortodoxia y de la fe. Apenas su superior y campeón de la Contrarreforma, el cardenal Bellarmino, les consultó sobre los nuevos descubrimientos, dejaron de lado sus opiniones personales, evitaron cualquier interpretación teórica de dudosa ortodoxia y se pusieron al servicio de la jerarquía eclesiástica. Fueron las autoridades de la Iglesia, los teólogos consultores, Bellarmino, el papa Pablo V, totalmente ignorantes en el campo científico, los que en 1616 decidieron la condena del copernicanismo. Los matemáticos jesuitas, aun siendo conscientes del problema que esto representaba para la Iglesia –que Galileo había advertido y tratado denodadamente de evitar–, no sólo no tuvieron voz en la decisión, sino que aceptaron con disciplina e incluso con entusiasmo el intento de legitimación teórica de aquella decisión. Optaron por hacer suya la cosmología de Tycho Brahe, que permitía asumir la mayor parte de los descubrimientos telescópicos y no entraba en contradicción con el texto bíblico. Galileo consideró que ya no podían pretender presentarse como científicos y perdió todo su respeto por ellos.

Galileo confiaba en la tozudez de los hechos. No sabía cuantos siglos más podía durar la tozudez de la Iglesia. Todavía hoy no ha retirado oficialmente la condena de la teoría copernicana e insiste en que Galileo erró en el campo filosófico científico. Pero los hechos sí son tozudos. Galileo ya no necesita defensa alguna. Paradójicamente, el conocimiento de su obra es lo único que puede defendernos, a nosotros, de esa pertinacia en la demagogia y el abuso de poder mediático.

Referencias

Beltrán Marí, A., 2007. Talento y Poder. Historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia Católica. Laetoli. Pamplona.

Galilei, G., 1968. Le Opere di Galileo Galilei. 20 vols. Edizione Nazionale. Florencia.

Galilei, G. i J. Kepler, 1984. El mensaje y el mensajero sideral. Introducción, traducción y notes de Carlos Solís. Alianza Editorial. Madrid.

Kepler, J., 1937. Gesammelte Werke. Walther von Dick - Max Caspar. Mónaco de Baviera.

Ronchi, V., 1958. Il Cannocchiale di Galileo e la scienza del Seicento. Einaudi. Torí.