La clave es el lugar

La sección de Valencia de la Real Sociedad Española de Historia Natural y el conocimiento

«Todos admiten que las cosas están en algún «donde»», sostiene Aristóteles al comienzo del libro IV (208a) de la Física (Aristóteles, 1995). Y aunque no parece ser que el lugar pueda definirse de manera tan categórica como el gran naturalista griego pretendía, lo cierto es que el conocimiento local, en notable tensión con las pretensiones de universalidad, determina amplios dominios de la ciencia. Entre las tradiciones que han hecho de los lugares tanto espacio como objeto de su proceder, destaca desde luego la historia natural. De ahí que, cuando el movimiento asociativo empezara a tomar cuerpo avanzada la Edad Moderna, las sociedades naturalistas de rango geográfico limitado empezaran a proliferar (Allen, 1994; Matagne, 1999). La tardía articulación de esta tendencia en España se manifestó, principalmente, a través de la fundación de secciones locales de la Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN). La última en constituirse antes de la Guerra Civil fue la sección de Valencia, que acabó por ser, sin embargo, la más activa desde su fundación en 1913 hasta el estallido de la contienda, cuando pasó a acoger la vida asociativa de los naturalistas desplazados desde Madrid con motivo de la evacuación del personal del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN); una institución, de hecho, parcialmente translocada a consecuencia del conflicto. Y es que los avatares de instituciones, sociedades y personas de ciencia están también guiados por una dialéctica de lugares, entornos y espacios, conceptos interrelacionados pero diferenciables cuando abordamos la geografía histórica de los saberes. La clave, pues, no solamente está, sino que puede llegar a ser el lugar. El caso de la sección de Valencia es un buen ejemplo de cómo, a través de un enfoque desde los lugares, podemos entender aspectos fundamentales de la historia de las sociedades naturalistas.

La legitimación de un lugar

La sección de Valencia de la RSEHN echó a andar el 25 de octubre de 1913. Según el reglamento, se requería un mínimo de quince socios residentes para que se pudiera constituir una sección en una localidad determinada. La ciudad de Valencia tenía por entonces dieciséis socios, de modo que, en ese sentido, el requisito se cumplía. Se necesitaba, no obstante, que alguno de ellos diera el paso en esa dirección. Quien decidió impulsar la fundación era, en realidad, un casi recién llegado, Celso Arévalo Carretero (1885-1944), a la sazón catedrático de Historia Natural del Instituto General y Técnico de Valencia, a cuyo claustro se había incorporado apenas año y medio antes. Arévalo, nacido en Ponferrada aunque con raíces segovianas, era un joven dinámico, emprendedor y, sin duda, bastante ambicioso. En algún momento, había decantado su vocación científica hacia una disciplina en construcción, la hidrobiología, equivalente aproximado a lo que modernamente conocemos como limnología o, más en general, ecología de las aguas continentales (Casado de Otaola, 1997). Los lagos fueron lugares fundamentales para la articulación de la teoría ecológica desde finales del siglo XIX; pero, sobre todo, fueron escenario de la puesta en práctica de técnicas y procedimientos definidores del quehacer de esos naturalistas de nuevo cuño que acabaron por ser conocidos como ecólogos. Y así como el suizo Françoise-Alphonse Forel (1841-1912), allá por 1871, propuso a la Sociedad Valdense de Ciencias Naturales iniciar un proyecto de investigación que, tras más de dos décadas de detallados estudios físicos, químicos y de biodiversidad, cristalizó en una monumental monografía sobre la ecología del lago Lemán o de Ginebra (Deléage, 1993), así Arévalo pensó en asociar a sus consocios valencianos a un proyecto de ese estilo, pero desarrollado en la Albufera.

«La sección local de Valencia de la Real Sociedad Española de Historia Natural fue la más activa desde su fundación en 1913 hasta el estallido de la Guerra Civil»

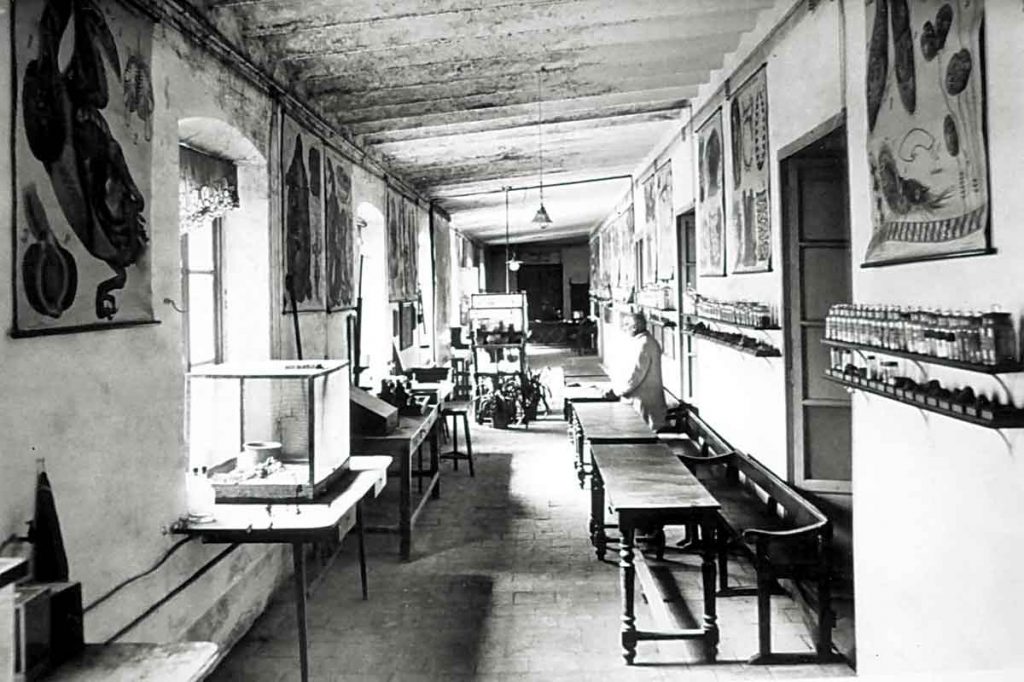

Por otro lado, Arévalo decidió montar un laboratorio de estudios limnológicos en la propia ciudad de Valencia, a semejanza de Otto Zacharias (1846-1916), un divulgador científico alemán metido a limnólogo, que fundó en 1891 la primera estación de estudios lacustres de Europa en Plön, en el norteño estado de Schleswig-Holstein (De Bont, 2015). La fundación informal del que luego sería conocido oficialmente como Laboratorio de Hidrobiología Española (LHE) antecedió en un año a la de la sección. Instalados más o menos precariamente unos acuarios y unas mesas de trabajo en un corredor del piso superior del Instituto, anejo al rico gabinete de historia natural, el laboratorio recién establecido era una realidad bien modesta, pero no obstante operativa. Arévalo se había ganado el favor de la dirección y el claustro de aquel centro docente, y eso estaba muy bien desde el punto de vista administrativo y, desde luego, para contar con un pequeño soporte financiero. Por aquellos tiempos, los institutos públicos de enseñanza secundaria contaban con cierta autonomía de gestión económica, fruto de las tasas de derechos de examen de los alumnos de los centros privados que debían examinarse en los institutos oficiales para certificar su nivel de conocimientos. Pero sin un apoyo por parte de los naturalistas locales, aquel precario laboratorio no tenía posibilidad alguna de prosperar. La sección de Valencia, pues, fue promovida para legitimar un pequeño lugar de ciencia; un pasillo equipado para fines más allá de los propios de la enseñanza de las ciencias naturales a los adolescentes valencianos, pese a ser parte de un importante y asentado establecimiento docente.

La ocupación de un lugar de enseñanza y la reivindicación de un espacio urbano

La sección de Valencia tuvo como sede el propio Instituto y, más concretamente, su gabinete o «museo» de historia natural. Allí se reunían mensualmente los socios, cuyo número fue creciendo a buen ritmo en los primeros años hasta acercarse a los noventa en 1924, aunque los verdaderamente activos nunca pasaran de la veintena. Hay que decir que en la nómina fundacional de la sección estaba no solo Arévalo como integrante del claustro del Instituto, pues también eran ya socios de la RSEHN los profesores auxiliares Ángel Blas de la Cruz y Julio Esplugues. Arévalo, además, había enrolado algo antes a su alumno predilecto, Luis Pardo (1897-1958), llamado a ser discípulo y continuador de su labor al frente del Laboratorio de Hidrobiología tras la marcha del maestro a Madrid en 1919. Además, en la sesión inaugural fue presentado como nuevo socio el secretario (poco después director) y catedrático de Agricultura del Instituto, Francisco Morote (1870-1941), uno de los apoyos más decididos que encontró Arévalo en cuantas iniciativas emprendió en su etapa valenciana (Catalá Gorgues, 1998). El museo, lugar específico para la historia natural en el Instituto, pasó a ser también depositario de las colecciones que algunos socios empezaron a donar para un proyectado museo sobre la diversidad faunística, florística y geológica valenciana. La iniciativa no prosperó finalmente, pero el caso es que aquel «lugar ocupado» acabó integrando en su fondo esas donaciones, en lo que parece una suerte de compensación por la acogida prestada. Reconstruir el recorrido de esos ejemplares está pendiente, y promete ser un caso fascinante de circulación de objetos de la ciencia a través, una vez más, de lugares conectados, que incluyen localidades de captura o recolección, establecimientos de taxidermia, domicilios particulares y, por supuesto, el propio museo como lugar público para la enseñanza y la divulgación.

El Laboratorio de Hidrobiología Española se instaló anejo al museo y los laboratorios para las prácticas de historia natural del Instituto General y Técnico de Valencia; es decir, en los mismos locales donde se reunían mensualmente los socios de la sección de Valencia. En la imagen, vista del Laboratorio de Hidrobiología en 1922./ Archivo del IES Lluís Vives (Valencia)

En relación con ese museo regional de «producciones naturales», encontramos también la frustrada iniciativa de crear un espacio urbano para unos saberes de campo. La idea del museo regional partió, una vez más, de Arévalo. Más allá del genuino interés que a un naturalista se le supone por avanzar en el conocimiento del medio, parece claro que se trataba al mismo tiempo de una estrategia para fortalecer la cohesión de la incipiente sección de Valencia. Arévalo tenía interés en reclutar colaboradores para su causa hidrobiológica; pero más allá de ello, lo que buscaba ante todo era basar sus apoyos en un tejido asociativo consolidado, dispuesto a movilizarse para hacer visible la práctica naturalista en el territorio valenciano. A fin de cuentas, la mayoría de los naturalistas en aquella época eran a la vez coleccionistas, sobre todo si entendían su actividad como afición o pasatiempo. No les iba a costar demasiado, pues, sentirse partícipes de una empresa colectiva con el fin último de ofrecer a la sociedad valenciana un espacio público de exhibición y divulgación. Además del MNCN en Madrid, ya había museos de historia natural en otras ciudades españolas como Barcelona, que a través de su Junta de Ciencias Naturales gestionaba e incrementaba las colecciones formadas a partir del legado del naturalista aficionado Francesc Martorell (1822-1878), ubicadas en el parque de la Ciudadela. En la misma Valencia, se trabajaba por entonces en la puesta en valor de la colección paleontológica sudamericana donada por José Rodrigo Botet (1842-1915) (Camarasa y Catalá Gorgues, 2008). La llamada de Arévalo fue secundada por varios consocios de la sección, aunque el entusiasmo inicial quedó desvanecido en buena medida en un par de años.

La iniciativa se retomó, sin embargo, hacia los comienzos de la década de los veinte. En aquel momento, aumentaba la presión por dotar de una sede digna a la colección de Rodrigo, que había estado deambulando por ubicaciones provisionales, y crear así un verdadero museo. Al mismo tiempo, con Arévalo ya en Madrid, Luis Pardo pugnaba por conseguir un nuevo emplazamiento, con más espacio y equipos, para el LHE, que ya hacía años que tenía carta de naturaleza oficial como centro adscrito al MNCN. ¿Por qué no sumar el aletargado proyecto de museo regional y reivindicar un gran espacio para el cultivo y la divulgación de la historia natural? Tras las gestiones del farmacéutico Agustín Trigo (1863-1952), por entonces concejal del Ayuntamiento y socio de la sección de Valencia, y con el apoyo unánime de esta, la corporación municipal aprobó en 1921 el proyecto del pomposamente llamado Palacio Municipal de Ciencias Naturales, que debería ser instalado en los jardines municipales de los Viveros, junto a los restos del Palacio Real. Se trataba, en parte, de retomar una iniciativa de comienzos de siglo, cuando ya se estaba buscando acomodo a la colección paleontológica. La inspiración barcelonesa, por otro lado, era clara, pues al igual que se había hecho en la Ciudad Condal en la Ciudadela, se estaban instalando en los Viveros recreaciones a escala natural y en cemento de grandes vertebrados fósiles (Catalá Gorgues, 1997a; De Jaime, 2016). Al final, sin embargo, el Ayuntamiento optó por no dar vía ejecutiva a su propio acuerdo. Para cuando el propio Trigo fue nombrado alcalde de Valencia, justo tras la proclamación de la República, las cosas no estaban en la ciudad para reactivar el proyecto del Palacio de las Ciencias Naturales, ni se encontró suficiente colaboración por parte de quienes tenían la responsabilidad efectiva sobre las colecciones. La propia sección de Valencia estaba entrando en una dinámica de cierta atonía y había perdido bastante capacidad de movilización. Hasta entonces, sin embargo, se había embarcado en otras iniciativas que sí que obtuvieron éxito.

La defensa de un lugar natural y la instauración de un lugar de la memoria

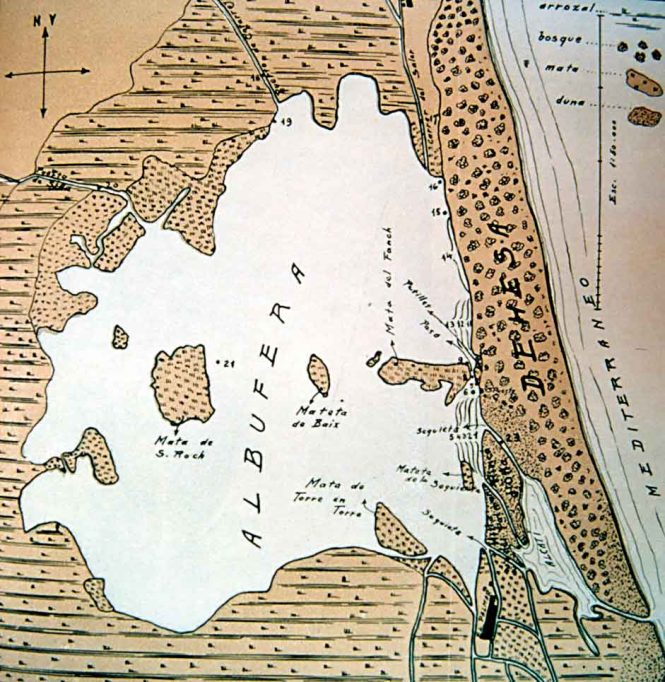

Hacia mediados de la década de los veinte, la sección de Valencia había adquirido suficiente autonomía respecto al proyecto original de Arévalo como para mantener una actividad propia y ya no tan estrechamente vinculada a los objetivos del LHE como en sus orígenes. Es evidente que Luis Pardo siguió manteniendo vivo el legado de su maestro, y el compartir lugar común en el Instituto ayudó a que la ligazón no se perdiera. Aun así, Pardo ya se había trasladado a su vez a Madrid, en busca de una estabilidad laboral que nunca halló en Valencia, en el momento en el que la sección decidió mandar un oficio al Ayuntamiento para solicitar la paralización de unos trabajos que se iban a emprender para eliminar la vegetación de la Mata del Fang, lugar de especial interés ornitológico y botánico en plena Albufera. Sucedía esto en abril de 1928. La acción, por cierto, halló eco positivo, pues en la sesión del mes siguiente se celebraba con satisfacción que el alcalde hubiera asumido aquella reivindicación, al tiempo que los consocios de la sección se comprometían a mantenerse vigilantes y no bajar la guardia ante cualquier atentado contra la flora y fauna regionales (Sección de Valencia, 1928a, 1928b). Esta defensa de la Mata del Fang –del conjunto de la Albufera en realidad– es, posiblemente, la primera reivindicación conservacionista por parte de los naturalistas valencianos como colectivo; la primera vez en que se exigía de una administración la paralización de una acción lesiva contra un lugar natural sin evocar aspectos utilitarios o de aprovechamiento económico. La sección de Valencia, pues, también fue foro del compromiso cívico de los practicantes de la historia natural que la constituían.

La Albufera fue objeto preferente de estudio por parte de los naturalistas vinculados al Laboratorio de Hidrobiología, además de suscitar iniciativas conservacionistas por parte de la sección de Valencia. En la imagen, mapa con los lugares de procedencia de las muestras de náyades, moluscos de la familia de los uniónidos, que utilizó el malacólogo alemán Fritz Haas para uno de sus trabajos. Fuente: Haas, F. (1918). Las náyades de la Albufera de Valencia. Anales del Instituto General y Técnico de Valencia, 3(10), 1–55.

Este compromiso se hizo corpóreo en una iniciativa singular, que consagró un lugar de la memoria para la ciencia valenciana y española. La sección de Valencia, en septiembre de 1926, acordó promover un homenaje a Simón de Rojas Clemente (1777-1827), con motivo del centenario de su muerte. Clemente, natural de la población de Titaguas, en la Serranía de Valencia, fue un destacado botánico y agrónomo, representante del tramo final de la ciencia ilustrada hispana. Además de su faceta científica, se involucró en la política, llegando a ser diputado a Cortes durante el Trienio Liberal (Martín Polo, 2016). La figura de Clemente resultaba perfecta para ser celebrada como expresión de una cultura de la construcción de España, al mismo tiempo que de la contribución valenciana a esa empresa nacional. La sección de Valencia, no lo olvidemos, vivió en tiempos de reivindicación de una naturaleza patria por parte de los naturalistas (Casado de Otaola, 2010). Pero esa reivindicación formaba parte, a su vez, de una expectativa de configuración cultural unificada en torno a la nación, generada a partir del nuevo orden liberal del siglo XIX. Para representar esa expectativa, se hizo común la acción de colocar a las figuras de la nación en los altares de la patria, materializándose así su memoria en la piedra estatuaria que tanto proliferó en los espacios públicos por entonces (Peiró Martín, 2017). Clemente, hombre de ciencia y hombre de estado, bien merecía un monumento. Y se consiguió. La entidad cultural Lo Rat Penat se hizo eco del llamado de la sección de Valencia y encargó a Carmelo Vicent una escultura que fue instalada en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. La sección de Valencia, por su parte, además de haber sido responsable de la iniciativa, redondeó el homenaje con una pequeña publicación en la que varios socios glosaban diferentes aspectos de la biografía del sabio ilustrado (Catalá Gorgues, 1997b).

Y, sobre todo, el estudio de los muchos lugares de un territorio

La sección de Valencia nació, como hemos visto, para dar soporte a un proyecto muy concreto de lugar de ciencia. Las iniciativas localizadas se extendieron más allá de aquel motivo fundacional. Pero su labor aconteció, sobre todo, a través de la investigación de campo y de la práctica coleccionista que sus socios desarrollaron, aunando esfuerzos individuales a través de la plataforma de sociabilidad que acabó siendo la propia sección. Esto se tradujo en el estudio de numerosos lugares naturales esparcidos por el territorio valenciano. Un territorio con una articulación administrativa como tal bien débil, toda vez que, más allá de proclamas retóricas y evocaciones históricas, las unidades provinciales eran las realmente funcionales, sin que la escala regional se presentara de modo efectivo. Los naturalistas de la sección de Valencia sí que mantuvieron, sin embargo, una conciencia más o menos compartida de su compromiso científico y emocional con una naturaleza valenciana que englobaba el territorio de las tres provincias. Y aunque fueran mayoría los socios de la capital, algo esperable atendiendo a la demografía y al peso cultural y educativo de la ciudad de Valencia, lo cierto es que hubo socios muy activos que residían en otras poblaciones de la provincia, mientras que consocios castellonenses y alicantinos llegaron a participar, a veces con cierta recurrencia, en las sesiones. La sección de Valencia, a lo largo de más de dos décadas, creó una sensación suficientemente explícita de pertenencia a una región entre sus miembros. No se llegó, desde luego, a las expresiones nacionalistas de sociedades como la Institució Catalana d’Història Natural.

«La sección de Valencia, a lo largo de más de dos décadas, creó una sensación suficientemente explícita de pertenencia a una región entre sus miembros»

El País Valenciano no logró pasar de la defensa de una identidad cultural a un activismo político efectivo, y, como sucedió en otras sociedades y entidades cívicas, la sección de Valencia se expresó a través de una retórica básicamente regionalista (Roca Rosell y Salavert Fabiani, 2009). Aun así, eso fue un acicate cierto y serio para desplazarse, recorrer y recolectar por múltiples lugares del territorio, por abundar en una idea compartida de que la historia natural podía dar una clave fundamental de conocimiento local y localizado, y a la vez contribuir a la construcción de un ideal de ciencia que trascendía esas localizaciones. La experiencia excursionista compartida, incluida la exigencia física del campo, fueron factores de sociabilidad tan intensos, por lo menos, como aquellos proyectos institucionales que mayoritariamente quedaron frustrados. A un saber experto reconocido, se unía una experiencia vital compartida. De ahí que el estudio de las sociedades naturalistas en su radicalidad localizada continúe siendo un campo privilegiado para una historiografía de la ciencia que pone lo geográfico en el centro de su atención (Kohler, 2011).

Referencias

Allen, D. E. (1994). The naturalist in Britain: A social history. (2ª ed.). Princeton University Press.

Aristóteles. (1995). Física. Traducción y notas de Guillermo R. de Echandía. Gredos.

Camarasa, J. M., & Catalá Gorgues, J. I. (2008). Els nostres naturalistes. Monografies Mètode.Publicacions de la Universitat de València.

Casado de Otaola, S. (1997). Los primeros pasos de la ecología en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Residencia de Estudiantes.

Casado de Otaola, S. (2010). Naturaleza patria. Ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del Regeneracionismo. Fundación Jorge Juan. Marcial Pons.

Catalá Gorgues, J. I. (1997a). El Museu Regional i el Palau de les Ciències Naturals: Iniciatives d’institucionalització de la història natural a la València del primer terç del segle XX. En G. Blanes, & L. Garrigós (Coords.), Actes de les IV Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (pp. 119–126). Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

Catalá Gorgues, J. I. (1997b). Carlos Pau y la sección de Valencia de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Boletín del Instituto de Cultura Alto Palancia, 5, 71–74.

Catalá Gorgues, J. I. (1998). La sección de Valencia de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural (2.ª época), 1, 47–63.

De Bont, R. (2015). Stations in the field. A history of place-based animal research, 1870-1930. The University of Chicago Press.

De Jaime, J. M. (2016). Agustín Trigo Mezquita. Farmacéutico valenciano inventor del TriNaranjus. Trina.

Deléage, J. P. (1993). Historia de la ecología. Una ciencia del hombre y la naturaleza. Icaria.

Kohler, R. E. (2011). History of field science: Trends and prospects. En J. Vetter (Ed.), Knowing global environments. New historical perspectives on the field sciences (pp. 212–240). Rutgers University Press.

Martín Polo, F. (2016). Simón de Rojas Clemente. Publicacions de la Universitat de València.

Matagne, P. (1999). Aux origines de l’écologie. Les naturalistes en France de 1800 à 1914. Comité des travaux historiques et scientifiques.

Peiró Martín, I. (2017). En los altares de la patria. La construcción de la cultura nacional española. Akal.

Roca Rosell, A., & Salavert Fabiani, V. L. (2009). Catalanisme, valencianisme i ciència en el canvi de segle. En J. Vernet, & R. Parés (Dirs.), La ciència en la història dels Països Catalans. III. De l’inici de la industrialització a l’època actual (pp. 523–569). Institut d’Estudis Catalans. Universitat de València.

Sección de Valencia. (1928a). [Sesión del 28 de abril de 1928]. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 28, 262.

Sección de Valencia. (1928b). [Sesión del 31 de mayo de 1928]. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 28, 308.