Las innumerables especies vegetales y animales de las que derivan nuestros alimentos actuales han sido reclutadas para ese fin por un largo y cruento proceso de prueba y error que ha quedado impreso en la memoria innata de la especie de modo que cualquier individuo pueda discriminar, en primera instancia, entre alimentos tóxicos e inocuos. Nos alimentamos de otros seres vivos que en principio no nos estaban destinados y cuyo éxito evolutivo ha dependido en gran medida del desarrollo de barreras defensivas que les permitieran resistir los ataques de virus, bacterias, hongos o insectos y la depredación por toda suerte de especies animales, incluida la humana. Estas defensas consisten principalmente en fuertes barreras físicas –lignina, celulosa, otros polímeros– y en un riquísimo arsenal de compuestos tóxicos que de forma conjunta hacen muy difícil y arriesgada la masticación y la digestión de la mayoría de los alimentos potenciales. Dichas circunstancias debieron dar lugar a limitaciones en la variedad del repertorio de alimentos disponibles en la dieta natural primitiva, y cabe pensar que, como consecuencia, se debieron dar restricciones en la cantidad de alimento disponible y en la capacidad de sustento de un medio dado.

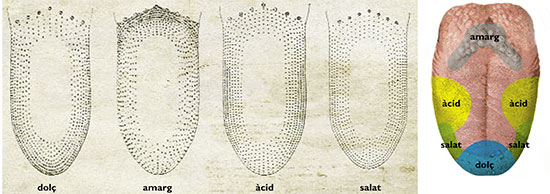

Hänig, a finales del siglo XIX, estudió la sensibilidad de la lengua a los cuatro sabores que entonces se conocían (dulce, amargo, ácido y salado). Con los resultados obtenidos elaboró las representaciones quimiotrópicas de la lengua que se muestran en la parte izquierda de la figura. La densidad de símbolos indica la sensibilidad al sabor. Como puede observarse, los cuatro sabores se detectan en todas las zonas sensibles de la lengua. Sin embargo, a principios del siglo XX aparecieron unos mapas de la lengua en los que se mostraban únicamente las zonas más sensibles a cada sabor (parte derecha de la figura). La impresión que se tiene observando estos mapas es que solamente se detecta el sabor amargo en la parte posterior, el ácido en los laterales, el salado en los laterales anteriores, y el dulce en la parte anterior, lo que es, como acabamos de comentar, falso.

Así, por ejemplo, más de 2.000 especies vegetales conocidas pueden generar cianuro (ácido cianhídrico o prúsico) a partir de glicósidos cianogenéticos. Entre éstas se incluyen ciertas judías, el sorgo, las pepitas y los huesos de muchos frutales, las almendras amargas y sobre todo la mandioca, que es el alimento básico de muchas poblaciones de regiones tropicales. El alcaloide solanina en la patata, la capsaicina en el pimiento, los psoralenos en el perejil, la piperina en la pimienta, las fenilhidrazinas en setas comestibles, el tremetol en leche de vaca que haya consumido ciertas hierbas o la ciguatoxina que concentran algunos peces caribeños cuando consumen ciertas algas son otros ejemplos de componentes de alimentos habituales que resultan tóxicos para el ser humano si se consumen a ciertas dosis.

El aludido proceso por el que hemos ido ampliando el repertorio de especies aptas para nuestro consumo ha tenido una vertiente externa y otra interna. La primera ha involucrado la detoxificación de alimentos potenciales mediante tratamientos físicos –desnaturalización térmica (fuego), extracción, etc.– y la eliminación o disminución del contenido de sustancias tóxicas mediante la alteración genética durante la domesticación y la mejora genética subsiguiente. La vertiente interna está representada por nuestra herencia cultural, que nos señala los alimentos aptos para su consumo, y una memoria sensorial e instintiva que a través de los sentidos del gusto y del olfato nos alerta de posibles peligros. Veamos en qué consiste este mecanismo innato.

Los sentidos del gusto y del olfato se encarnan en mecanismos fisiológicos muy complejos sobre cuyo conocimiento se han realizado avances notables en los últimos tiempos. Los mamíferos ingerimos sólidos y líquidos e inhalamos gases a través de la estrecha frontera naso-faríngea, puerta de entrada por excelencia de todos nuestros intercambios materiales con el medio circundante. En ella disponemos de una sofisticada “central de alarmas” –una enrevesada batería de sensores químicos– que sirve para analizar en el acto lo que está en trance de atravesarla. Este laboratorio químico dispone de tres departamentos especializados: a) el epitelio gustativo situado en la boca, que detecta moléculas e iones, señales térmicas, textura, e incluso sensaciones de dolor; b) el epitelio olfativo principal, que está situado en un receso posterior de la cavidad nasal y detecta pequeñas moléculas volátiles; y c) el órgano vomero-nasal, situado en el septum, cuyo papel es la detección de las feromonas, señales químicas que pueden desencadenar comportamientos agresivos o reproductores entre miembros de la misma especie.

Los tres centros analíticos funcionan en concierto para darnos una información integrada sobre las propiedades iónicas, calóricas, táctiles, térmicas y químicas de los alimentos y bebidas que ingerimos –así como de los gases que respiramos–, lo que nos permite inferir su posible beneficio o su riesgo potencial. En este contexto es de obligada referencia el libro La physiologie du goût (1825), de Brillat-Savarin, quien dijo que “…olor y sabor no son más que un solo sentido, cuyo laboratorio es la boca y cuya chimenea es la nariz…”. Esto quiere decir que, cuando por ejemplo afirmamos que una sopa sabe muy bien, estamos aludiendo a algo más que a su sabor en sentido estricto y que para llegar a dicha conclusión nos hemos valido de algo más que del sentido del gusto.

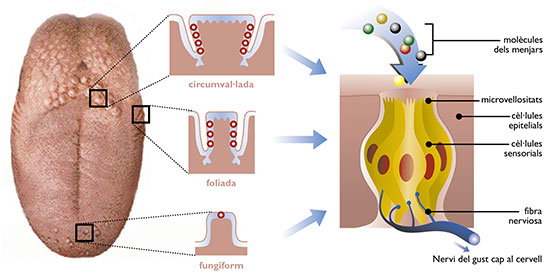

La superficie del interior de la boca, pero sobre todo la lengua, está recubierta de papilas gustativas (circunvaladas, foliadas y fungiformes). En ellas se encuentran los botones gustativos, agrupaciones de 50 a 100 células sensoriales. Los botones tienen forma de cebolla y, en su extremo superior, poseen una abertura, el poro gustativo, a través del cual las moléculas sápidas disueltas en la saliva entran en contacto con las células sensoriales. De ellas parten las fibras nerviosas que forman los nervios del gusto. Cada fibra recibe los estímulos de varias células, y cada célula está inervada por varias fibras.

No existe en español una palabra apropiada para designar la sensación global que involucra a más de un sentido y que resume una experiencia no sólo basada en la química sino también en la física. Hay quien ha propuesto una falsa suma (gusto + olor = sabor) como equivalente de la solución inglesa a este problema (taste + smell = flavour), pero dicha propuesta no hace sino añadir confusión. Menos confusa –aunque inaceptable por horrísona– es la solución buscada por la Asociación Española de Normalización y Certificación, que ha adoptado sin más el anglicismo flavor.

«El sentido del gusto detecta una enorme gama de especies químicas –iones, moléculas orgánicas pequeñas, ácidos grasos, carbohidratos, proteínas y aminoácidos– pero las reduce a un limitado número de percepciones distintas: los sabores clásicos a salado, ácido, dulce y amargo, junto al modernamente aceptado umami»

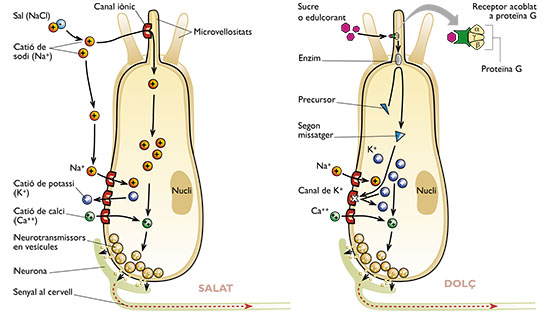

El sentido del gusto detecta una enorme gama de especies químicas –iones, moléculas orgánicas pequeñas, ácidos grasos, carbohidratos, proteínas y aminoácidos–, pero las reduce a un limitado número de percepciones distintas: los sabores clásicos a salado, ácido, dulce y amargo, junto al modernamente aceptado umami (o como se le quiera llamar). En términos moleculares, la percepción de los dos primeros sabores se reduce a la de las concentraciones de iones sodio e hidrógeno, respectivamente, en tanto que la de los tres restantes está mediada por receptores específicos. Un receptor no es más que una proteína situada en la membrana de una célula especializada que es capaz de interaccionar selectivamente con una molécula dada y discriminarla como lo hace una cerradura con una de las llaves de un llavero. De la dificultad de identificación de estos receptores nos da una idea el hecho de que no se han empezado a desentrañar hasta muy recientemente (Nelson et al., 2001; 2002).

Las terminaciones nerviosas involucradas en la percepción del sabor conectan con las células especializadas –entre 30.000 y 50.000– que están agrupadas en unos pocos miles de botones gustativos, unas estructuras en forma de cebolla que tapizan unas cavidades llamadas papilas gustativas. En contra de la creencia clásica, que asignaba la percepción de los diversos sabores a distintas partes de la lengua, hay botones gustativos que responden a todos los sabores en todas las regiones: más concentrados en la superficie superior de la lengua y más escasos en el paladar blando o en otros sitios de la mucosa bucal y la faringe. Cada botón gustativo posee células sensibles a cada uno de los sabores.

El sabor salado se debe al catión sodio. Las células gustativas sensibles a este ión poseen en sus membranas canales iónicos. Cuando los cationes sodio entran en contacto con la membrana celular atraviesan estos canales y entran en las células gustativas. La acumulación de estos iones en el interior de las células provoca una despolarización de sus membranas y se genera así el impulso nervioso. Las moléculas que provocan estímulos dulces, cuando entran en contacto con las membranas de células gustativas en las microvellosidades, se unen con receptores. Estos son proteínas encajadas en la membrana, que interaccionan con mayor o menos intensidad con las moléculas “dulces”. Como resultado de esta interacción se activa el receptor, lo que desencadena una cascada de efectos dentro de las células que, finalmente, acaban generando el impulso nervioso.

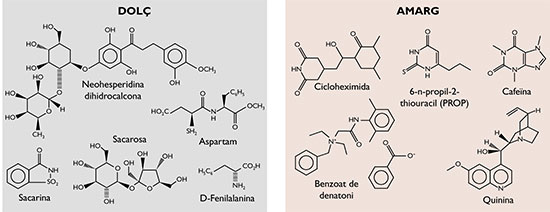

El repertorio de estructuras moleculares que confieren el sabor dulce es mucho más restringido que el de las que inducen la sensación de amargo: como en otras experiencias vitales, las circunstancias felices son mucho menos frecuentes que las adversas. Los estudios psicofísicos de la sensibilidad a lo amargo indican que sustancias extraordinariamente diversas inducen una misma sensación uniforme y repulsiva. Una célula gustativa con múltiples receptores para este sabor se comportaría exactamente así: sería sensible a las moléculas reconocidas por cada uno de los receptores, pero sería incapaz de discriminar entre ellas porque enviaría siempre la misma señal al cerebro.

En contraste con la monotonía sensitiva del gusto –cinco variantes, incluida la nueva–, la riqueza de la experiencia olfativa es enorme. El ser humano es capaz de discriminar entre varios miles de olores distintos a unas concentraciones de las moléculas odoríferas inferiores en varios órdenes a las requeridas para detectar las sápidas. Esto implica una multitud de receptores distintos, cada uno de los cuales debe ser expresado en una célula olfativa distinta para que se pueda alcanzar dicha capacidad discriminatoria.

En congruencia con lo anterior, en el genoma humano se encuentran entre 50 y 80 genes que pudieran codificar receptores para el sabor amargo, mientras que aquéllos para los receptores olfativos (no muy distintos estructuralmente de los gustativos) podrían ser hasta unos mil. Adicionalmente, estudios genéticos han desvelado una sola alteración mayor para la percepción del dulce en ratones y varias para el amargo en ratones y humanos, al tiempo que son frecuentes los defectos en la percepción de distintos olores.

Con la reciente identificación de los primeros receptores putativos para el glutamato monosódico y algunos otros aminoácidos (Nelson et al., 2002), puede considerarse como confirmada la sospecha de que dicha sal del ácido glutámico es algo más que un mero reforzador del sabor, siendo capaz de evocar por sí misma un sabor distinto de los tradicionalmente admitidos. En efecto, ya en 1908, el japonés Kikunae Ikeda encontró que una sopa de algas debía su sabor a un alto contenido de esta molécula, la cual se empezó a producir comercialmente a partir del alga (hoy se obtiene por fermentación bacteriana) y enseguida se convirtió en un ingrediente estrella de las cocinas orientales. El ácido glutámico está presente como componente natural en multitud de alimentos comunes –desde el tomate al queso parmesano– y forma parte de las proteínas que consumimos a diario, incluidas las del pan, que contienen hasta un 45% de dicho aminoácido. En occidente se viene usando comercialmente durante décadas en caldos, sopas, verduras congeladas o en conserva, mezclas de especias, salsas, carnes y platos precocinados. Además se vende en saleros para aderezar asados y se añade para matizar el sabor del tabaco.

Muchos hidratos de carbono son dulces, pero no todos lo son. Sin embargo, hay otros muchos compuestos químicos que provocan la misma sensación. Entre ellos, los edulcorantes artificiales (aspartamo, sacarina o fenilalanina), cuya estructura química no tiene nada en común con la de la sacarosa, el azúcar común. Los estudios han mostrado que sólo hay uno o dos tipos de receptores dulces. En el caso del sabor amargo, hay también multitud de sustancias con estructuras químicas muy diversas que provocan esta sensación. No obstante, en este caso, los estudios genéticos han mostrado la existencia de una numerosa familia de genes que se expresan generando receptores amargos. Estos receptores son proteínas muy parecidas a las del sabor dulce, que también se encuentran encajadas en las membranas de las células sensoriales.

En 1968 alguien que acababa de comer en un restaurante chino empezó a sentir sofoco facial, palpitaciones, opresión torácica, dolor de cabeza, sudores y nàuseas. Este trastorno, que se resuelve completamente a las pocas horas, pronto fue conocido como “síndrome del restaurante chino” –dado que suele afectar a personas sensibles cuando consumen comida oriental– y se imputó a la alegría con que los cocineros chinos abusan del glutamato monosódico. Este último extremo no ha podido ser confirmado en los numerosísimos y contradictorios estudios que se han venido realizando en las últimas décadas y son muchos los especialistas que dudan respecto a la verdadera causa del síndrome en cuestión. De todos modos no hay razón para prohibir el glutamato como aditivo legalmente aceptado y basta con que, por si acaso, la persona sensible evite aquellas fórmulas culinarias en las que éste se añade con desmesura.

Si examinamos la ya mencionada idea de Brillat-Savarin a la luz de lo que vamos sabiendo sobre los sentidos del sabor y el olfato, no podemos menos que reconocer la enorme importancia de lo que él llama “la chimenea”, ya que por ella se percibe principalmente la rica variedad de lo que ingerimos. La doble percepción olfativa –la de lo que se va a ingerir y la de lo que, una vez masticado y deglutido, olemos desde la garganta– se funde con la propiamente gustativa en el cerebro y genera el componente esencial (aunque no único) de lo que este órgano percibe como sabor. Si comparamos una sopa de pescado en blanco a la malagueña, que apenas ha sido besada por el fuego, con el caldo reducido de una fundamentada sopa marinera cántabra o vasca, estaremos comparando la gracia volátil de los aldehídos de origen vegetal (cinamaldehído, eugenol, γ-terpineno, α-humuleno) con el trabado sabor de los compuestos sulfurados cuya proporción aumenta con el tratamiento térmico, mientras los volátiles se disipan. Por ejemplo, dicen que una gota de hexanal restaura en un guiso la “fugitiva nota verde” de las frutas y las verduras, algo no muy distinto al truco de añadir una cucharadita de puré de puntas crudas para restaurar el frescor a una sopa de espárragos o a la técnica del immortal stew escocés y de la marmite perpetuelle francesa. No todos los aromas son tan inocentes o económicos, ya que pagamos en oro la trufa, cuyo aroma está dominado por la androsterona, esteroide volátil al que muchas personas son insensibles y que debe percibirse por el epitelio vomero-nasal.

«Los sentidos del gusto y del olfato son instrumentos que contribuyen a modular el apetito, en tanto que, desde una perspectiva evolutiva, puede conjeturarse que la sensación de placer alimentario debió surgir de la necesidad de distinguir en la variada oferta de la naturaleza los elementos óptimos y sanos de los perjudiciales e incluso venenosos»

El dilema del omnívoro humano ha sido el de conciliar el impulso a explorar lo nuevo con el miedo que esto le suscita, el de compaginar la neofilia con la neofobia. Para el omnívoro, los vegetales que son la base de su dieta pueden contener toxinas y su composición de nutrientes puede ser sesgada (los alimentos de origen animal no adolecen de estos problemas, pero son más difíciles de conseguir). Los sentidos del gusto y del olfato son instrumentos que contribuyen a modular el apetito, en tanto que desde una perspectiva evolutiva, puede conjeturarse que la sensación de placer alimentario debió surgir de la necesidad de distinguir en la variada oferta de la naturaleza los elementos óptimos y sanos de los perjudiciales e incluso venenosos. Así, las reacciones a lo salado y a lo dulce, instintivamente placenteras, pueden justificarse respectivamente por la necesidad de sodio como nutriente –la sal común es el cloruro sódico– y por la necesidad de identificar alimentos calóricos, incluidos los frutos maduros. Por otra parte, el rechazo instintivo a lo amargo y a lo agrio puede imputarse a que muchos componentes tóxicos de los alimentos tienen estas características. Una justificación similar puede aducirse para la innata clasificación de flavores y aromas en agradables o repulsivos.

Sobre lo innato o instintivo se superpone lo heredado por vía cultural y lo aprendido por experiencia individual. La especie humana es única entre las de mamíferos omnívoros en cuanto a su capacidad de revertir las aversiones innatas. La mera exposición, el condicionamiento pauloviano (asociación) y condicionamiento social (incluido el esnobismo) pueden aficionarnos a las sensaciones más extrañas. Basta comprobar la afición de algunos a irritantes nasales o bucales –las guindillas, la pimienta negra, el jengibre, las bebidas alcohólicas o el tabaco– o a los sabores amargos de ciertas frutas, el tabaco, ciertas bebidas alcohólicas, el café, el chocolate, los alimentos requemados y otros. Se ha conjeturado que en este aprendizaje están involucradas tanto respuestas fisiológicas (endorfinas) como psicológicas (dominio de la naturaleza). El comportamiento alimentario adquirido, que introduce una gran variación individual en las pautas generales, ha dado lugar a la afirmación popular de que “sobre gustos no hay nada escrito”. Sin embargo, es evidente que sobre gustos hay mucho escrito y mucho por escribir.

BIBLIOGRAFÍA

Brillat-Savarin, J. A., 1825. La physiologie du goût.

Nelson, G. et al., 2001. “Mammalian sweet taste receptors”, Cell

Nelson, G. et al., 2002. “An amino-acid taste receptor”, Nature

Chandrashecar, J. et al., 2000. “T2Rs function as bitter taste receptors”, Cell 100: 703-711. 106: 381-390. 416 :199-202.