Tenemos la tendencia a pensar que la ciencia ficción trata del futuro. Superficialmente es así, pero si analizamos en profundidad este género descubriremos que este futuro es básicamente una metáfora para hablar del presente. Cuando George Orwell buscaba un título para su distopía sobre un estado futuro totalitario, decidió intercambiar las últimas cifras de aquel año, 1948, y así nació 1984. Ficción científica, pero realidad sociológica.

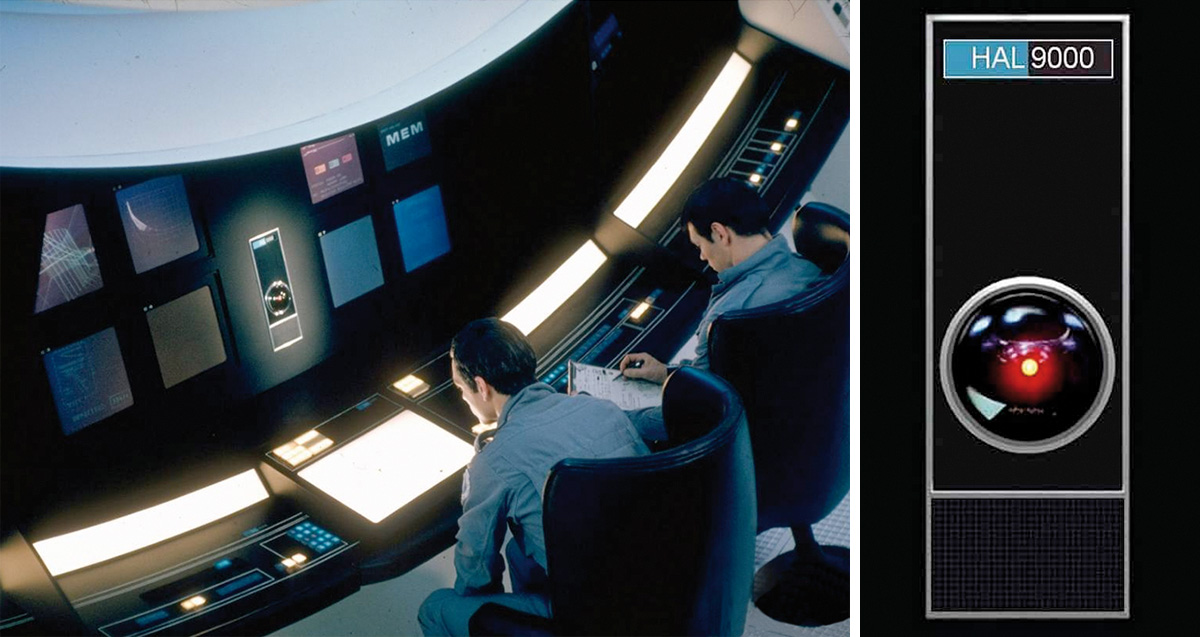

Lo mismo podría decirse de 2001: Una odisea en el espacio, la famosa película de Stanley Kubrick (basada a su vez en una novela de Arthur C. Clarke), una de cuyas frases más famosas hemos utilizado para el título de este artículo. Probablemente el lector recuerde esa tensa escena en la que una inteligencia artificial paranoica –Hal 9000– ha planeado eliminar a toda la tripulación de una nave espacial. Al capitán de la expedición, David Bowman, ha decidido dejarlo fuera de la nave, dentro de una cápsula minúscula, abandonado a su suerte. La película capta magistralmente el miedo sistemático que los humanos tenemos ante una revuelta de robots que nos consideren prescindibles y acaben dominando la Tierra, exterminándonos o convirtiéndonos en esclavos. Kubrick amplifica el miedo y la tensión con diferentes elementos estilísticos. Uno de los más comentados es el contraste entre un Hal enloquecido y muy humano enfrentándose a humanos fríos y calculadores que parecen más bien máquinas. Esta transposición es muy significativa y la recuperaremos más adelante.

En 2001: Una odisea en el espacio, el famoso ordenador Hal pretende aniquilar a la tripulación de la nave. En las imágenes de esta página vemos varias escenas de la película donde aparece el ordenador Hal 9000 y los astronautas. Kubrick nos presenta un robot enloquecido frente a un humano calculador. / Imagen: 1968 Metro-Goldwyn-Mayer

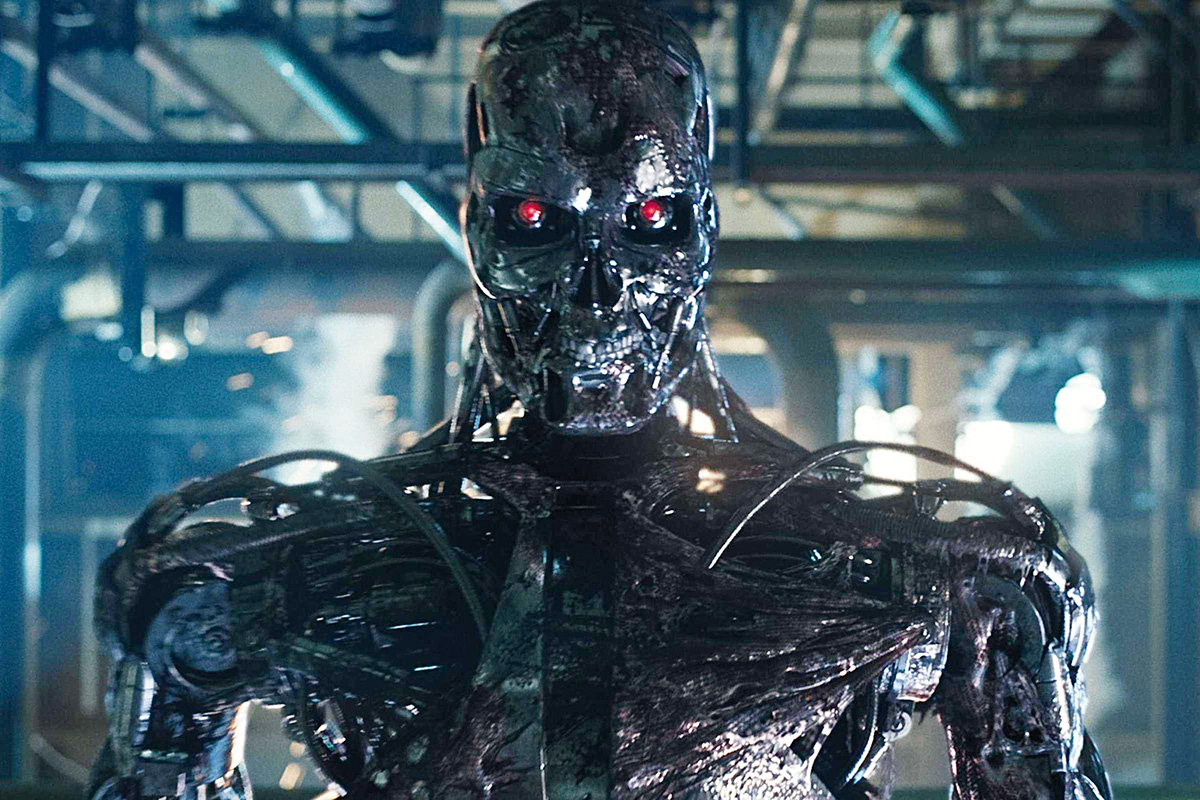

«En Terminator, que la primera acción de un ser autoconsciente artificial sea destruir a los humanos se considera natural»

La serie Terminator, otra historia pretendidamente sobre el futuro pero que también nos habla del presente, contiene también elementos muy significativos sobre este miedo. A la hora de explicar la génesis que lleva a un mundo futuro dominado por máquinas, representa un papel clave una inteligencia artificial llamada Skynet. Según se explica en la película, una vez Skynet, por un error de construcción, consigue la autoconciencia, su primera acción es producir una guerra nuclear que casi aniquila a la humanidad. En la película, que la primera acción de un ser autoconsciente artificial sea destruir a los humanos se considera natural. Kubrick encontró necesario explicar la locura de Hal apelando al hecho de que la máquina había recibido órdenes contradictorias. Para James Cameron –el director de las dos primeras entregas de Terminator– dar explicaciones era innecesario. Los robots inteligentes, por naturaleza, quieren exterminarnos.

La revuelta de los robots y el valle extraño

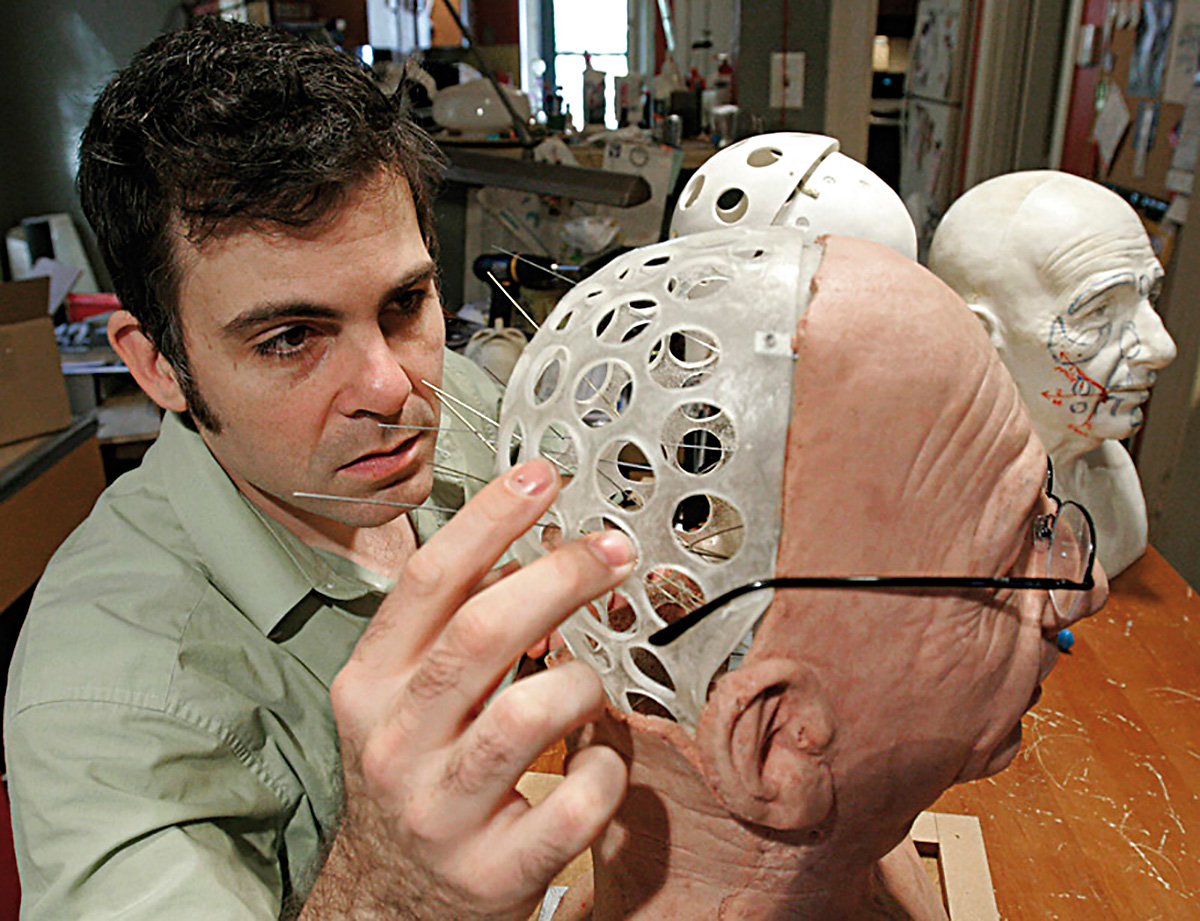

Tenemos aquí el primer miedo: el miedo a una revuelta de las máquinas en el momento en que puedan adquirir nuestras capacidades. Este miedo viene normalmente acompañado de otro, acuñado por el experto en inteligencia artificial Masahiro Mori como «el valle extraño» (the uncanny valley) que parece conectar el rechazo y el miedo a los robots cuanto más similares son a los humanos. Podemos soportar el R2D2 de La Guerra de las Galaxias con su aspecto claramente de máquina, pero un robot con aspecto humano –un androide– es mucho más difícil de digerir. Y cuanto más se parece a una persona más incómodos nos encontramos con él, como han mostrado los experimentos de David Hanson recreando con un enorme grado de realismo la cabeza de Einstein, la versión robot del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick o al cantante Jules. Por mucho que nos gusten los robots, es inevitable sentir algo extraño en el cuerpo viendo alguno de estos robots humanoides.

Observemos en primer lugar que, entre todos los miedos de los humanos, éste es probablemente uno de los que más irracionales parecen de partida. Los robots que se rebelan contra sus amos existen en la literatura desde mucho antes de que éstos fuesen posibles –pensemos en el Golem, por ejemplo–. Actualmente no hay ningún robot ni inteligencia artificial que represente el más mínimo peligro asociado a su inteligencia porque claramente no la tienen, y el día en que podamos hablar de objetos como Hal 9000 o Skynet aún está muy lejano. Este miedo, por tanto, no se basa en una experiencia real con robots autónomos y malvados, porque estos seres nunca han existido.

«Un robot es una obra de ingeniería. Quizá se puede crear un gas tóxico por error en un laboratorio, pero no se puede crear un ser autoconsciente y malvado por error»

Por otra parte, la idea –bastante común en estos escenarios apocalípticos– de una rebelión como resultado de un «accidente» no resiste ningún tipo de análisis racional. Un robot no es resultado de un proceso natural sino una obra de ingeniería. Quizá se puede crear un gas tóxico por error en un laboratorio y matar a miles de personas, pero no se puede crear un ser autoconsciente y malvado por error. Como ironizaba el diseñador de robots autónomos Rodney Brooks, sería como si alguien se metiese en un garaje con unas cuantas planchas metálicas, cables, etc., empezase a hacer pruebas y al cabo de un tiempo exclamase: «¡Dios mío! ¡He creado un Airbus 300 por error! ¿Qué puedo hacer ahora?»

La robótica es aquella disciplina encargada de imaginar, conceptualizar, diseñar, construir y programar un robot. Con robot en un sentido genérico nos referimos a cualquier sistema mecánico capaz de reconocer e interactuar con su entorno. Los robots acostumbran a tener alguna clase de sensores que funcionen como sentidos para poder observar el entorno, algún sistema de locomoción o, cuando menos, alguna clase de mecanismo que les permita interactuar y modificar el entorno.

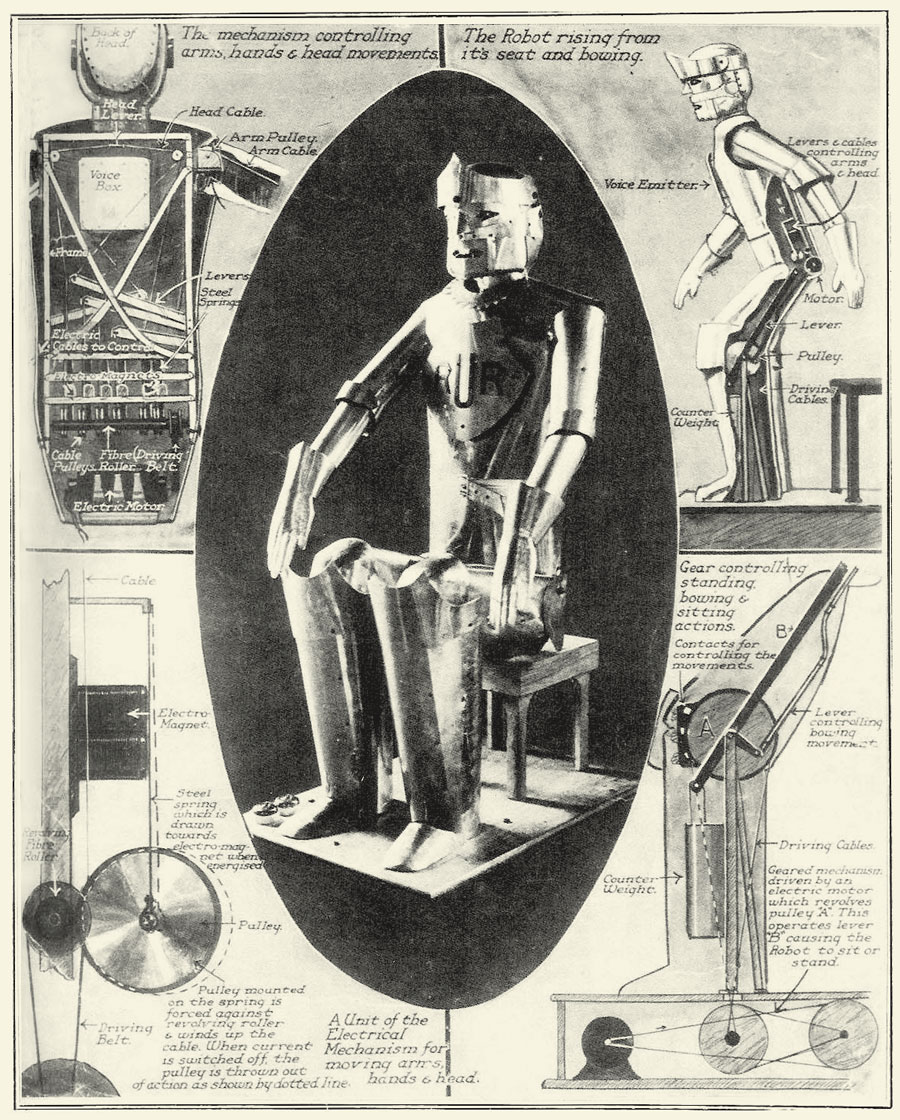

A pesar de que hoy en día asociamos la robótica a chips y ordenadores, la realidad, tal y como hemos apuntado antes, es que la idea de robot es mucho más antigua. Herón de Alejandría (siglo I dC) recoge en sus textos unos cien mecanismos y máquinas, incluyendo una máquina operada con monedas. En los siglos XVIII y XIX empiezan a aparecer, sobre todo como juguetes de exhibición, varias máquinas con ingeniosos mecanismos que imitaban el comportamiento de personas y animales, como el pato mecánico de Jacques de Vaucanson o los arqueros mecánicos del japonés Tanaka Hisashige.

El hecho de que el primero en acuñar el término robot fuera el dramaturgo checo Karel Capek –y no un ingeniero como habría sido previsible– es una prueba de la fascinación humana por los robots. En la imagen, R.U.R., el robot que imaginó Capek en 1920.[/caption]Una buena prueba de la fascinación de los humanos por los robots es que el término robot no sea la creación de un ingeniero –podría haber correspondido a las siglas de un complejo protocolo tecnológico– sino de un autor teatral, el checo Karel Capek, que imagina robots de forma humana que hacen nuestros trabajos en su obra de 1920 R.U.R. (Rossum Universal Robots). El término viene, por tanto, del checo, en el que robota viene a significar «trabajo duro».

Por otro lado, el gran paso teórico para la disciplina de la robótica es la aparición de la cibernética, de manos del matemático Norbert Wiener, que permite así construir potentes modelos matemáticos para procesar la información que el robot recibe del exterior y para determinar la mejor manera de interactuar con esta información. A partir de aquí el campo de la robótica ha ido expandiéndose cada vez más, aprovechándose de los hallazgos de diferentes disciplinas, y ahora tenemos manos mecánicas con una precisión similar a la de las humanas, robots capaces de pasearse por la superficie del planeta Marte, y otros que ayudan a personas discapacitadas. La tendencia en la investigación y en la producción industrial apunta a un desarrollo futuro centrado, por una parte, en el hogar, con robots pensados para ayudarnos en las labores de casa, pero también en asistentes personales para aquellas personas con problemas de movilidad, y con aplicaciones en medicina, con la investigación de prótesis que cada vez se parezcan más a sus contrapartes humanas. El otro campo de investigación donde claramente los robots serán clave en el futuro es, desgraciadamente, la investigación militar, con todo tipo de proyectos de misiles inteligentes, aviones espía, robots buscaminas, etc.

El miedo a los robots no tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De hecho tiene muy poco que ver con los robots per se. Se trata de un miedo profundamente filosófico, que básicamente tiene que ver con nuestra idea de quién somos realmente.

El espíritu dentro de la máquina

Si practicamos una arqueología de estos miedos, diría que son facilitados por el animismo, la creencia religiosa según la cual todos los seres tienen en el fondo un alma. Fijémonos en que, a la hora de la verdad, el animismo es una especie de materialismo: si todo tiene alma, eso quiere decir que la conciencia, la mente, es una propiedad intrínseca de la materia, y por tanto, natural. No hay ninguna sustancia espiritual misteriosa por explicar. La historia de la evolución de las creencias religiosas en el mundo occidental pasa por una dialéctica que consiste en revisar quién tiene derecho realmente a tener alma.

Durante ciertas épocas de nuestra historia, sólo los hombres blancos de cierta posición parecían disponer de alma. Ésta se negaba a los animales, a los miembros de otras razas o a las mujeres. Esta conexión entre materia y alma es lo que explica que la idea de máquinas que se subleban pueda aparecer en culturas tan antiguas como la mochica (una cultura precolombina presente en el norte de Perú entre el año 800 y el 1000). Dentro esta cultura nos encontramos con el famoso mural de La revuelta de los objetos, donde aparecen platos, vasos y todo tipo de utensilios domésticos con piernas y patas enfrentándose a los humanos. Los incas llamaban pachacuti a un proceso similar, en el que, en períodos de caos, que anuncian el fin de un ciclo y la aparición del siguiente, objetos y animales se subleban contra sus amos humanos.

«El miedo a una rebelión de los robots es probablemente una de las más irracionales de partida»

Así, lo que hace posible que nos den miedo los robots no es su presencia cada vez más real en nuestras vidas, sino un cierto «módulo animista» en nuestro cerebro que nos facilita pensar objetos inanimados como objetos animados. Y que lance la primera piedra quien no ha hablado –o incluso abroncado– a su ordenador personal cuando no respondía de la manera esperada a una instrucción nuestra.

El filósofo y científico cognitivo Daniel Dennett llama a este proceso «atribución intencional» y –resumiendo mucho– dice que una de nuestras formas favoritas de conocer el mundo es suponer que muchos procesos son animados, incluso cuando sabemos que en realidad no lo son. Por ejemplo, jugamos contra un ordenador al ajedrez, el ordenador hace una jugada y automáticamente le atribuimos una intención oculta: «Hmmm… Mira que es listo. Ahora el muy borde se quiere comer mi torre.» A pesar de saber que el ordenador no tiene ningún tipo de intención, y simplemente emplea un algoritmo para valorar qué jugada resulta más eficiente dada la situación de la partida, no podemos evitar asociar intenciones, planes y deseos a esta máquina, porque es una de las maneras privilegiadas por nuestra mente para conocer el mundo. De hecho, argumenta Dennett, en muchos casos, esta «atribución intencional» es la única forma razonable que tenemos de analizar un determinado problema. Volviendo a la partida de ajedrez, si empezásemos a pensar en el ordenador como en un procesador matemático, que asigna valores numéricos a cada posible jugada y entonces calcula la posición más eficiente con un algoritmo, no podríamos pensar de manera útil cómo ganar la partida e incluso el programa más simple nos daría una paliza.

En la misma línea de Terminator, en Yo Robot el protagonista, interpretado por Will Smith, desconfía de los robots que más tarde se volverán en contra de los humanos bajo las órdenes de una inteligencia artificial. / Imagen: 2004 Twentieth Century Fox

Robots, zombis y criaturas del pantano

La revuelta de los robots y el valle extraño son miedos que toman prestados temas de la ciencia ficción, pero en realidad son historias de terror. Así, Hal 9000 o Skynet pertenecen más bien al panteón de los monstruos, y los deberíamos ver como las encarnaciones tecnológicas de seres como el Golem, Frankenstein o los más contemporáneos zombis. Todos estos seres son metáforas de un miedo ancestral al ser sin alma. El zombi es rematadamente estúpido y Hal más inteligente que cualquiera de nosotros, pero ambos son seres heterónomos, sin conciencia, muertos en un sentido profundo del término, a pesar de que se muevan o hablen. Podemos ver aquí la gran habilidad de Kubrick cuando señala esta paradoja presentando a un comandante de la nave que es frío como un autómata y a un pobre Hal que, enloquecido, canta «Daisy, Daisy» mientras es finalmente desconectado. No podemos evitar sentir pena por aquella criatura artificial, pero al mismo tiempo sabemos que la razón por la que nos provocaba miedo era precisamente su artificiosidad.

«El miedo a los robots es un miedo profundamente filosófico, que básicamente tiene que ver con nuestra idea de quién somos realmente»

Esta cuestión ha tomado forma teórica en algunas paradojas de la filosofía de la mente. Por ejemplo tenemos el experimento mental de la criatura del pantano, imaginada por el filósofo Donald Davidson en su artículo de 1987 «Conociendo nuestra mente». Davidson nos pide que imaginemos que paseamos un día cerca del pantano y, por un acontecimiento físico muy improbable pero no imposible, caen dos rayos. Uno de ellos nos mata, y el otro hace que millones y millones de moléculas que se encontraban en el pantano se recombinen para crear una copia exacta de nosotros. Nuestro cuerpo original se hunde en el pantano, pero el doble continúa su paseo, actuando en todo momento como lo haríamos nosotros. Sin embargo, a esta criatura del pantano, aunque se parezca exactamente a nosotros, no le podemos atribuir vida mental. La razón es un poco compleja, pero filosóficamente muy relevante.

Nuestros pensamientos tratan sobre objetos y situaciones del mundo exterior. El recuerdo de lo que almorzamos ayer es posible porque ayer interactuamos con una serie de objetos del mundo externo que utilizamos para prepararnos el almuerzo. Hay una conexión casual entre este recuerdo y la realidad. Nuestra creencia de que un huevo es una cosa frágil que se puede romper si no lo manipulamos con cuidado se basa en interacciones anteriores con huevos. Así, para ser un pensamiento, hay que ser un pensamiento de algo. Necesita un enlace causal con la realidad. La criatura del pantano puede decir: «Los huevos son muy frágiles», pero esta frase, en su boca, no significa nada porque nunca ha estado en contacto con ningún huevo, ya que acaba de ser creado en un proceso fantasmagórico hace sólo minutos.

«La razón última por la que tenemos miedo a los robots es la angustia profunda ante la realidad de que no hay ningún ego»

Una forma más visible de activar esta paradoja es la siguiente. Imagine que alguien le hace una propuesta muy peculiar, en la que se le ofrece la inmortalidad. Este misterioso personaje le asegura que no le debe preocupar morirse. En el momento de morir, sus equipos tecnológicos superfantásticos crearán una copia exacta de usted con el mismo aspecto físico y los mismos recuerdos, de manera que sería inmortal. ¿Le parecería una buena idea? ¿O no pensaría más bien que si uno ha muerto, saber que tiene un doble exactamente igual paseándose por la Tierra tampoco es mucho consuelo?

Esta paradoja de Davidson es filosóficamente relevante porque plantea un problema a una teoría monista de la mente. Si uno es materialista y no cree en la existencia de sustancias espirituales, como pensamos una buena parte de la humanidad actualmente, la paradoja de Davidson es eminentemente molesta, ya que establece que esta criatura del pantano es idéntica molécula por molécula a nosotros. Tenemos, por lo tanto, un objeto que es físicamente idéntico a nosotros, molécula por molécula, pero al que resulta antiintuitivo atribuir estados mentales.

Cuanto más se parece un robot a una persona, más incómodo nos resulta. Este miedo es conocido como «el valle extraño». En la imagen, David Hanson colocando los enlaces que después darán expresión a un robot. / Imagen: Hanson Robotics

La conciencia humana y los robots

Este no es el espacio adecuado para solucionar esta paradoja, entre otras razones porque aún no hay ninguna solución que haga feliz a todos. Simplemente quería presentarla aquí para afinar la razón por la que nos dan miedo los robots. Decíamos al principio que la ciencia ficción nos habla del presente, muestra nuestros deseos, fijaciones, creencias y miedos en un escenario futurístico. ¿A qué miedo finalmente responde esta angustia de una revuelta de los robots? Parte se explica, sin duda, por la desconfianza ante una tecnología cada vez más implicada en todos los aspectos de nuestra vida. Los estudios culturales han escrito lo bastante sobre la manera cómo los monstruos simbolizan miedos y prejuicios sociológicos concretos. Así, no es difícil ver en muchas películas de zombis el miedo del hombre blanco ante la cultura africana, los ovnis como metáfora del enemigo comunista o los robots como símbolo de un estado capitalista que trata a los hombres como máquinas.

Sin embargo, estas explicaciones son parciales. Por una parte no explican esta presencia universal del mito en todo tipo de culturas a lo largo de la historia. No podemos decir que los mochica vivían en una sociedad capitalista alimentada por la revolución industrial. Pero, por encima de todo, estas explicaciones no aclaran el efecto del valle extraño; no nos explican por qué los robots son aún más inquietantes cuanto más se parecen a nosotros.

«Hal 9000 o Skynet pertenecen más bien al panteón de los monstruos, metáforas de un miedo ancestral al ser sin alma»

La respuesta de por qué nos dan miedo los robots es que nos dan miedo los monstruos. Y los monstruos radicalizan características oscuras que todos tenemos dentro. Drácula o su versión actual secularizada del asesino en serie Hannibal Lecter captan esta pulsión por la maldad pura presente en nosotros. El zombi nos recuerda lo vacías que pueden estar nuestras vidas. El robot tiene una función similar, en este caso hacernos dudar de la cualidad que más a menudo se cita cuando queremos distinguir a los humanos del resto de criaturas: nuestra capacidad de autoconciencia. Esta es la primera manifestación del miedo: ¿y si finalmente no somos tan especiales? ¿Y si al fin y al cabo la autoconciencia puede ser alcanzada por máquinas creadas por nosotros? ¿En qué lugar nos dejaría entonces? Si Copérnico nos sacó del centro del universo, y Darwin nos convirtió en un animal más, ¿la revolución de la inteligencia artificial nos quitará también la autoconciencia como rasgo distintivo?

Desgraciadamente, esta no puede ser toda la verdad. Como hemos dicho varias veces, la posibilidad de conseguir robots autoconscientes –suponiendo que sea posible– es aún muy remota. Y no explicaría la continuidad temporal del mito de la revuelta de las máquinas. La razón última por la que tenemos miedo a los robots es la angustia profunda ante la realidad de que, después de todo, no hay ningún ego. No tenemos una identidad estable y continua que surgió cuando nacimos y nos acompañará hasta el último día. Quizá, como afirman los budistas, no hay esencias, no hay sustancias. Nuestra identidad no es estable, sino que co-varía con los acontecimientos que nos rodean, la gente con la que interaccionamos, etc. Estamos vacíos como los robots, porque ni ellos ni nosotros disponemos de ninguna característica intrínseca que defina quién somos, sino que somos totalmente dependientes de causas y condiciones.

Una primera respuesta científica que podríamos dar es observar que la identidad humana está garantizada a escala biológica: buena parte de lo que hacemos y somos es por lo menos parcialmente definida por el cuerpo que tenemos, la estructura de nuestro cerebro, nuestros genes, etc. Observemos, sin embargo, que eso no lo negaría el pensamiento budista. En ningún momento negamos que las personas existan, lo que negamos es la existencia de una entidad mental estable e inmutable a lo largo de nuestra vida, la existencia de una sustancia mental independiente de causas y condiciones.

Si miramos la evidencia científica de una manera más pormenorizada veremos que la genética no define de manera monolítica quién seremos, sino que interactúa de manera continua con el ambiente, transformando lo que pensamos, la forma como reaccionamos, qué nos gusta o desagrada, etc. Eso no significa ni mucho menos que seamos una tabula rasa donde todo es posible: nuestros genes definen una especie de espacio combinatorio de posibilidades, haciendo que ciertas cosas sean más probables que otras y algunas imposibles. Esta red de combinaciones está en interacción continua con el ambiente, es lo que en filosofía de la mente se llama enactivismo, y es este proceso precisamente lo que pone más de manifiesto nuestra naturaleza claramente indefinida, abierta a transformaciones y continuamente emergente de nuestra mente.

Según los budistas, descubrir eso no es ninguna mala noticia. Al contrario, es la clave para alcanzar la verdadera felicidad. Descubrir que no hay ningún ego, ninguna identidad sustancial por la que luchar, es lo que nos hace finalmente libres y nos permite vivir en paz y felicidad. A nuestra mentalidad occidental, en la que gran parte de las actividades que llevamos diariamente tienen como último sustrato metafísico este sujeto estable, aceptar eso puede resultarle eminentemente difícil. Quizá necesitemos leer más historias sobre robots enloquecidos.

Bibliografía

Mori, M., 1981. The Buddha in the Robot. Kosei Pub. Tokio.

Panikkar, R., 2002. El silencio del Buda. Una introducción al ateísmo religioso. RBA. Barcelona.

Picard, R., 1998. Los ordenadores emocionales. Ariel. Barcelona.

Varela, F., 1997. De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana. Gedisa. Barcelona.