Compuestos químicos, salud humana y ambiental

Necesidad de un panel internacional sobre contaminación química

Un elemento clave de la mejora de las condiciones de vida humana resultante de la Revolución Industrial fue la síntesis de compuestos químicos nuevos como por ejemplo el DDT. Estos produjeron efectos positivos en las personas e, indirectamente, en algunos ecosistemas, por ejemplo, en las zonas húmedas. Sin embargo, muchos de estos compuestos también generaron efectos nocivos tanto en los humanos como en la fauna, que se descubrieron décadas después de utilizarlos. Un grupo de científicos internacional ha propuesto la creación de un organismo equivalente al Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático para estudiar preventivamente los compuestos que se vayan produciendo y proporcionar a los gestores sociales y políticos la información necesaria que permita evitar estos problemas. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha decidido crear este organismo.

Palabras clave: ciencia y política, DDT, preservación de las zonas húmedas, gobernanza de compuestos químicos, organismos de gestión internacionales.

La historia de la química, como la humana, es una sucesión de pruebas, errores, correcciones y pruebas otra vez. El uso de los compuestos químicos para eliminar las plagas que perjudican a la agricultura es un ejemplo de ello. Una extensión de tierra grande dedicada a un monocultivo genera un ecosistema ideal para el desarrollo de insectos u otras plagas especializadas en alimentarse de las plantas que se encuentran en ella. La lucha contra esto no es fácil y ha ido evolucionando a medida que se ha avanzado en el conocimiento de los compuestos químicos y sus propiedades.

Una forma eficiente de eliminar algunas plagas en el pasado fue tratar ciertas plantas con sulfato de cobre o de hierro. Fue una práctica tan común que en español a veces se menciona la palabra sulfatar como genérica del tratamiento con cualquier compuesto de propiedades insecticidas o fungicidas. Como nos podemos imaginar, estos compuestos no siempre tienen la eficacia necesaria, y, además, el cobre es un elemento tóxico. Ante la necesidad de utilizar otros compuestos, en muchos casos se usa arsénico. ¿Se pueden imaginar consumir un producto tratado con arsénico? Si las condiciones de tratamiento y limpieza del compuesto no son correctas, el riesgo para el consumidor, y para el aplicador, es alto.

En este contexto apareció un producto innovador, conocido popularmente como DDT (diclorodifeniltricloroetano), un neurotóxico específico para organismos que tenían un sistema nervioso relativamente simple. Se creía que no era tóxico para los animales de sangre caliente, las aves y los mamíferos. Este compuesto se utilizó masivamente en los años cincuenta y sesenta del siglo xx. Fue un elemento esencial para eliminar mosquitos del género Anopheles en una enorme cantidad de territorios y, por tanto, para erradicar la malaria, una enfermedad ocasionada por eucariotas del género Plasmodium, concretamente P. falciparum, que transmiten las hembras de los mosquitos Anopheles sp. cuando van picando de un organismo a otro. La eliminación de estos mosquitos rompió la cadena de contagios y eliminó la malaria casi por todas partes. En Europa, por ejemplo. En el ámbito español la malaria se dio por extinguida en 1964. Había además otras enfermedades transmitidas por plasmodios, como las fiebres tercianas (P. vivax) y las fiebres cuartanas (P. malariae), que eran bastante frecuentes entre la gente del campo, que también desaparecieron con la eliminación de los mosquitos Anopheles. En 1948 se otorgó el Premio Nobel de Medicina a Paul H. Müller por proponer el uso del DDT para eliminar los mosquitos Anopheles y la malaria. Es evidente que el DDT ha salvado muchos millones de vidas humanas. Desde 2005, la Organización Mundial de la Salud aún recomienda su uso para luchar contra la malaria en los países donde todavía es endémica, fundamentalmente en el África tropical.

El DDT también tuvo unos efectos beneficiosos sobre las zonas húmedas, porque la gente dejó de considerarlas lugares insalubres y peligrosos para la salud al desaparecer el riesgo de contraer la malaria cuando se vivía cerca. Actualmente, se considera que estos ecosistemas son una maravilla por su riqueza faunística, sobre todo las aves. Sin embargo, en el siglo XIX se hacían todos los esfuerzos posibles para desecarlas y aprovecharlas para la agricultura. La palabra paludismo, que proviene de la palabra latina palus (‘pantano’ o ‘marisma’), se refiere a la misma enfermedad y la relaciona con zonas húmedas. Hoy en día, en Europa las grandes reservas de aves se encuentran en los deltas de los ríos: Guadalquivir (Parque Nacional de Doñana), Ebro, Danubio y albuferas (Valencia, por ejemplo). Es decir, las que no se pudieron secar porque recibían demasiada agua. En el siglo XIX vivir en estas zonas era estar expuesto a contraer la malaria y las fiebres antes mencionadas. Quien vivía en ellas era porque no podía hacerlo en otro lugar.

En 1962, Rachel Carson publicó Primavera silenciosa, en la que planteaba que, debido al uso indiscriminado del DDT y otros pesticidas, habría un día en que desaparecerían todos los pájaros y, al llegar la primavera, se impondría el silencio. Este libro tuvo un gran impacto, aunque muchas personas hicieron grandes esfuerzos para desacreditar a esta investigadora, que, realmente, tenía razón. No era cierto que el DDT no afectara a los organismos de sangre caliente. En el caso de las aves, la exposición al DDT hacía que las cáscaras de sus huevos fueran más delgadas y se perdían muchas puestas cuando se incubaban (Hellou et al., 2012). Posteriormente, se observaron muchos más problemas de salud relacionados con el DDT, también en humanos (Bravo et al., 2019; Longnecker et al., 2001), y esto llevó a incluirlo en las listas de compuestos prohibidos (por ejemplo, en el Convenio de Estocolmo), excepto en zonas donde todavía hay malaria endémica. En estos casos, se puede utilizar con fines sanitarios, no agrícolas.

Un problema del DDT es que no solo es un compuesto muy persistente en el medio ambiente, sino también su metabolito principal, el popularmente llamado DDE (diclorodifenildicloroetileno). De hecho, casi todas las personas del mundo tienen una cierta concentración de DDE en sangre y este es el compuesto organoclorado más abundante en la mayoría de los casos (Beard, 2006; Longnecker et al., 1997; Vizcaino et al., 2011). No solo lo lleva la gente que ha vivido cerca del campo, sino todos los humanos, dado que es un compuesto que se puede trasladar a distancias largas por la atmósfera sin que se degrade durante el transporte (Arellano et al., 2015; Grimalt et al., 2001; Wania y Mackay, 1993).

El DDT es uno de los ejemplos más claros de un compuesto químico que ha conllevado ventajas e inconvenientes muy importantes, es decir, como en la secuencia de prueba y error que mencionábamos al principio. La sustitución del DDT por otros insecticidas, que ahora no vamos a detallar, quizás ha salvado a las aves de la extinción, pero ahora nos encontramos con un problema muy relevante, que es la disminución generalizada de insectos voladores, a consecuencia de la utilización masiva de estos nuevos compuestos. Piense el lector cuántos impactos de insectos recibía hace veinte años cuando viajaba en coche por una carretera y cuántos recibe ahora. Esta merma puede generar muchos problemas de fertilización de cosechas, porque muchos de ellos son polinizadores.

También hay muchos otros casos, no relacionados con pesticidas, en los que un compuesto ha tenido unas propiedades interesantes, pero posteriormente se ha tenido que prohibir al encontrarse efectos nocivos para la salud. Y los problemas no están relacionados solo con su utilización, sino también con su presencia en los desechos. Cuando los productos químicos y los residuos se gestionan mal, no solo se pierden recursos valiosos, sino que la contaminación química puede causar una amplia gama de efectos adversos sobre la salud humana y sobre los ecosistemas a nivel local, regional y global.

¿Qué podemos hacer para salir del ciclo «prueba y error» al hablar de compuestos químicos?

En primer lugar, es necesario plantear el problema. El número de compuestos químicos sintéticos diferentes que se utilizan hoy en día ya sobrepasa los 600.000. El crecimiento es exponencial, desde unos 3.000 compuestos en 1900 hasta esta cifra actual. Por otra parte, en 2017 las ventas mundiales de productos químicos superaron los 5.600 millones de dólares estadounidenses y se prevé que esta cifra se duplique hacia 2030 (Llanos et al., 2019). En cuanto a la generación de residuos, la aportación de materiales plásticos al mar fue de unos 5-13 millones de toneladas en 2010 y se prevé llegar a unos 100-250 millones de toneladas en 2025 (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2019). El reto es importante.

Muchos consorcios de países –por ejemplo, la Unión Europea– han establecido marcos normativos y políticos para gestionar correctamente los productos químicos y los residuos asociados a las actividades humanas, con el fin de minimizar los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Estos marcos se complementan y se amplían con una acción internacional conjunta, especialmente relacionada con los contaminantes que se pueden transportar a larga distancia por aire, agua y biota, y los que se desplazan a través de las fronteras nacionales mediante el comercio internacional de recursos, productos y residuos.

Entre las acciones importantes que se han puesto en marcha a nivel internacional, cabe mencionar el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y el Protocolo de Montreal asociado; el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación; el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Convenio de Minamata sobre el mercurio; la Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, y el Programa de Seguimiento y Evaluación del Ártico. También cabe tener presente la actividad de organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, en ciertos consorcios de países, como la Unión Europea, se han tomado iniciativas como el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH, por sus siglas en inglés) para prevenir efectos tóxicos. También cabe mencionar la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Compuestos Químicos (ECHA). En cuanto a EE. UU., un organismo muy acreditado es la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), y así podríamos mencionar varios más, cuya actividad ha sido muy positiva, pero no es suficiente.

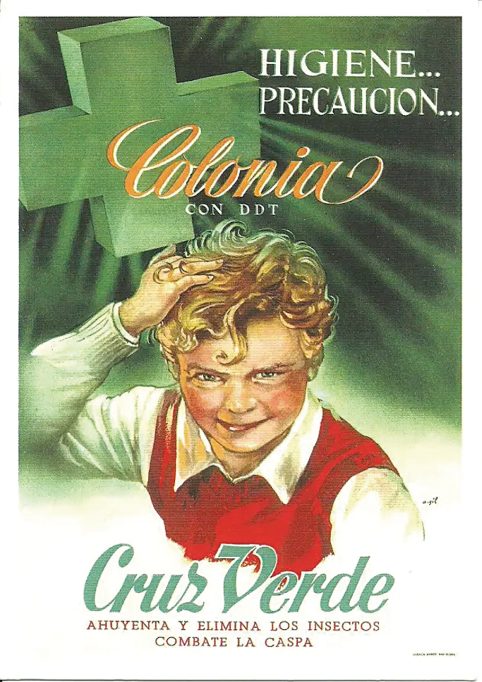

Esta imagen muestra la desinsectación con DDT de un militar estadounidense. Si el DDT no era considerado nocivo para los animales de sangre caliente, ¿por qué no se podía utilizar para eliminar los parásitos de la tropa? / Fuente: CDC.

Aspectos clave que no se tratan adecuadamente

El alcance global de los organismos de gestión existentes es insuficiente y fragmentado en comparación con el gran y creciente universo de productos químicos y residuos. Hacen falta organismos genéricos que permitan tratar el problema de la contaminación de forma integral. La falta de cobertura científica y política de muchas cuestiones relacionadas con los productos químicos y los residuos limita la capacidad de la comunidad internacional de identificar y abordar temas importantes de forma oportuna e informada (Scheringer et al., 2006). En algunos casos, la falta de evaluaciones científicas exhaustivas también ha dado lugar a tergiversaciones intencionadas de la información científica a causa de conflictos de intereses (Karlsson, 2019; Lawrence, 2020).

Además, hacen falta mecanismos de control y alerta precoz. La mayoría de los organismos existentes no se encargan de supervisar regularmente los desarrollos científicos y de estar pendientes de las informaciones tempranas sobre los riesgos relacionados con los productos químicos y los residuos. Por ejemplo, el Comité de revisión de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) en el marco del Convenio de Estocolmo comienza sus evaluaciones solo después de que una parte de la Convención nomine un determinado producto químico para un posible control. Tampoco existen mecanismos para llamar la atención sobre alertas de las partes interesadas en temas específicos. En consecuencia, la capacidad de la comunidad internacional para identificar problemas nuevos es limitada. Esto contrasta con el aumento y la rápida diversificación de los productos químicos, tanto en uso como en forma de residuo, que exigen una vigilancia constante y una evaluación proactiva.

También existe una falta de comunicación bidireccional. Se informa a los responsables políticos sobre la evidencia científica relacionada con cuestiones específicas, pero no existe el mecanismo inverso. Esto hace que las necesidades políticas de información científica específica estén a menudo dispersas en numerosos documentos de diferentes organizaciones, que normalmente no se leen ni son accesibles a la comunidad científica. Esta carencia entre comunicación política y ciencia dificulta que la comunidad científica pueda responder a las necesidades sociales con investigaciones oportunas.

La participación de científicos y profesionales (por ejemplo, abogados o médicos), especialmente académicos, en las interacciones ciencia-política sobre productos químicos y residuos es limitada. Esto se debe en parte a los ámbitos concretos de los organismos dedicados a los productos químicos de su incumbencia, a las funciones encargadas y a la falta de oportunidades para que los científicos y los profesionales colaboren. El compromiso y la participación inadecuados reducen la visibilidad y la importancia del trabajo conjunto entre científicos, políticos y la gobernanza internacional de productos químicos y residuos en general. En el caso de los investigadores, este trabajo cooperativo sobre productos químicos y residuos a menudo no es reconocido ni recompensado en comparación con el uso del tiempo para escribir artículos científicos. Esto reduce aún más la participación. Por el contrario, los lobbies industriales a menudo interaccionan con los gestores políticos.

En muchos casos, los residuos no se gestionan adecuadamente, y tanto los sólidos como los líquidos terminan vertidos a los ecosistemas y, a menudo, se acumulan en el mar. Es frecuente que no se diseñen procesos adecuados a su composición. Por otra parte, la transferencia de residuos de países desarrollados a países en desarrollo agrava el problema. Estos últimos no tienen la tecnología necesaria para tratarlos y, además, sus regulaciones ambientales suelen ser más laxas. También en el contexto europeo se han importado residuos pretendidamente para tratarlos y, en lugar de esto, se han generado beneficios económicos enterrándolos en malas condiciones. Además de la contaminación local, los desechos mal gestionados pueden convertirse en fuentes de contaminación regional o global.

Soluciones

Ante estas carencias, científicos del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, las universidades de Aquisgrán, Gotemburgo, Amberes, Toronto, Rhode Island, Boston, Masaryk, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC y el Panel Internacional sobre Contaminación Química (IPCP) propusieron la creación de un organismo internacional de evaluación científica sobre los contaminantes ambientales y los residuos que fuera equivalente al Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) (Wang et al., 2021).

Aunque el diseño institucional de este organismo debería surgir de un proceso de negociación internacional, los científicos de los institutos antes mencionados han identificado cuatro características básicas para garantizar su credibilidad científica, legitimidad y relevancia política.

En primer lugar, habría que establecerlo como organismo intergubernamental, por ejemplo, bajo los auspicios conjuntos de organizaciones tales como el PNUMA y la OMS. Organismos como estos pueden garantizar la relevancia de su programa de trabajo y la oficialidad de sus evaluaciones científicas. Organizaciones de la sociedad civil y la industria podrían participar como observadores, aportando experiencia y conocimientos. En segundo lugar, debería tener una definición clara de roles y responsabilidades, una política estricta de conflictos de intereses y un proceso riguroso de revisión entre iguales. Esto es fundamental para desarrollar un trabajo objetivo, independiente y transparente, con credibilidad y legitimidad. En tercer lugar, es necesario garantizar una implicación amplia de los científicos y profesionales, con una representación equilibrada y diversa de las disciplinas relevantes de las ciencias naturales y sociales, igualdad de género y de las regiones. Esta estructura ayudaría a romper moldes y permitiría obtener evaluaciones exhaustivas, autorizadas y ampliamente utilizables. Y, finalmente, es necesaria una comunicación activa de sus conclusiones con los responsables políticos, la comunidad científica en general (incluyendo las agencias de financiación), las partes interesadas y el público. Esto ayudaría a aumentar la conciencia general y la participación en la gestión racional de los productos químicos y los residuos.

Esta propuesta tuvo un apoyo amplio de la comunidad científica. Se estableció una web de apoyo organizada por el Panel Internacional sobre Contaminación Química que recogió unas 2.000 firmas repartidas entre la mayoría de los países. También tuvo un eco positivo por parte de la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEA), que en la reunión celebrada en Nairobi del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022 decidió crear este organismo (Resolución 5/8) y formar un grupo de trabajo para establecer sus funciones y estructura.

Por tanto, la perspectiva es optimista, dado que este organismo también debería: 1) Identificar cuáles son las cuestiones más relevantes para los responsables políticos y, cuando sea posible, proponer opciones basadas en evidencias empíricas para abordarlas. 2) Evaluar los problemas actuales e identificar soluciones posibles, en particular las relevantes para los países en desarrollo. 3) Proporcionar información actualizada y relevante; identificar vacíos de conocimiento clave en la investigación científica; fomentar y apoyar la comunicación entre científicos y responsables políticos; explicar y difundir los resultados a públicos diferentes, y sensibilizar a la opinión pública. 4) Facilitar el intercambio de información con los países, en particular en el caso de los países en desarrollo.

La creación de este Panel Internacional sobre Contaminación Química es una muy buena noticia. El mundo político ha respondido positivamente a la demanda planteada por el mundo científico. No hay muchos ejemplos de una sintonía como esta. Es de esperar que la creación de este organismo permita evitar errores como los del DDT. Si hubiera habido un asesoramiento científico adecuado, tal vez se habría podido eliminar la malaria mediante la utilización de otros insecticidas que no hubieran perjudicado a las aves de una manera tan importante y también se habría evitado la bioacumulación del DDT y sus metabolitos en humanos.

Referencias

Arellano, L., Fernández, P., Fonts, R., Rose, N. L., Nickus, U., Thies, H., Stuchlík, E., Camarero, L., Catalan, J., & Grimalt, J. O. (2015). Increasing and decreasing trends of the atmospheric deposition of organochlorine compounds in European remote areas during the last decade. Atmospheric Chemistry and Physics 15, 6069–6085. https://doi.org/10.5194/acp-15-6069-2015

Beard, J. (2006). DDT and human health. Science of the Total Environment, 355, 78–89. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.02.022

Bravo, N., Grimalt, J. O., Chashchin, M., Chashchin, V. P., & Odland, J.-Ø. (2019). Drivers of maternal accumulation of organohalogen pollutants in Arctic areas (Chukotka, Russia) and 4,4’-DDT effects on the newborns. Environment International, 124, 541–552. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.049

Grimalt, J. O., Fernandez, P., Berdié, L., Vilanova, R. M., Catalan, J., Psenner, R., Hofer, R., Appleby, P. G., Rosseland, B. O., Lien, L., Massabuau, J. C., & Battarbee, R. W. (2001). Selective trapping of organochlorine compounds in mountain lakes of temperate areas. Environmental Science and Technology, 35, 2690–2697. https://doi.org/10.1021/es000278r

Hellou, J., Lebeuf, M., & Rudi, M. (2012). Review on DDT and metabolites in birds and mammals of aquatic ecosystems. Environmental Reviews, 21, 53–69. https://doi.org/10.1139/er-2012-0054

Karlsson, M. (2019). Chemicals denial—A challenge to science and policy. Sustainability, 11(17), 4785. https://doi.org/10.3390/su11174785

Lawrence, F. (2020). Truth decay: When uncertainty is weaponized. Nature, 578, 28–29. https://www.nature.com/articles/d41586-020-00273-4

Llanos, E. J., Leal, W., Luu, D. H., & Estrepo, G. (2019). Exploration of the chemical space and its three historical regimes. PNAS, 116, 12660–12665. https://doi.org/10.1073/pnas.1816039116

Longnecker, M. P., Klebanoff, M. A., Zhou, H., & Brock, J. W. (2001). Association between maternal serum concentration of the DDT metabolite DDE and preterm and small-for-gestational-age babies at birth. The Lancet, 358, 110–114. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05329-6

Longnecker, M. P., Rogan, W. J., & Lucier G. (1997). The human health effects of DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) and PCBs (polychlorinated biphenyls) and an overview of organochlorines in public health. Annual Review of Public Health, 18, 211–244. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.18.1.211

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2019). Global chemicals outlook II–From legacies to innovative solutions: Implementing the 2030 agenda for sustainable development, and its summary for policymakers. https://www.unenvironment.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions

Scheringer, M., Fiedler, H., Suzuki, N., Holoubek, I., Zetzsch, C., & Bergman, A. (2006). Initiative for an international panel on chemical pollution (IPCP). Environmental Science Pollution Research, 13, 432–434. https://doi.org/10.1065/espr2006.09.347

Vizcaino, E., Grimalt, J. O., Carrizo, D., Lopez-Espinosa, M. J., Llop, S., Rebagliato, M., Ballester, F., Torrent, M., & Sunyer, J. (2011). Assessment of prenatal exposure to persistent organohalogen compounds from cord blood serum analysis in two Mediterranean populations (Valencia and Menorca). Journal of Environmental Monitoring, 13, 422–432. https://doi.org/10.1039/c0em00483a

Wang, Z., Altenburger, R., Backhaus, T., Covaci, A., Diamond, M. L., Grimalt, J. O., Lohmann, R., Schäffer, A., Scheringer, M., Selin, H., Soehl, A., & Suzuki, N. (2021). We need a global science-policy body on chemicals and waste. Science, 371, 774–776. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abe9090

Wania, F., & Mackay, D. (1993). Global fractionation and cold condensation of low volatility organochlorine compounds in polar regions. Ambio, 22, 10–18.