Este año celebramos el V centenario del nacimiento de Jerónimo Muñoz, astrónomo valenciano del siglo XVI que fue profesor de la Universitat de València y una relevante figura en la ciencia europea de la época, y que luego relegamos al olvido como a menudo hacemos en este país con nuestros compatriotas ilustres. Muñoz realizó importantes observaciones de la supernova que explotó en 1572 (que ahora llamamos «supernova de Tycho»), de eclipses, cometas…, así como también cartografías de todo nuestro territorio de enorme precisión.

Fue pionero de la enseñanza del modelo de Copérnico a pesar de que Muñoz era geocentrista y lo veía como un modelo equivocado. Pero si en esto fue conservador, fue revolucionario en otros aspectos. En aquella época la astronomía estaba encorsetada por el dogma de que el mundo sublunar y el supralunar tenían diferentes naturalezas, estando constituido el primero por los cuatro elementos clásicos, un lugar corruptible donde ocurrían los cambios, mientras que el segundo, constituido por un quinto elemento, era perfecto e inmutable. Muñoz, en cambio, defendía que todo el universo tenía una única naturaleza, que la condición de los astros era similar a la de las nubes, aunque más espesa, y que el aire que respiramos se extendía hasta los planetas y más allá, llegando a la esfera de las estrellas. El cosmos era un continuo.

Nótese que el universo de Jerónimo Muñoz permitiría plantearse viajes interplanetarios con globos aerostáticos, aunque él no pudo imaginarlo, pues el primer vuelo en globo sucedió dos siglos después. Ideas similares a las de Muñoz se defendieron posteriormente, y solo cincuenta años después de su muerte, Torricelli pesaba la atmósfera y demostraba que vivimos en el fondo de un «océano de aire». Incluso en épocas tan recientes como el siglo XIX todavía no se sabía hasta dónde llegaba la atmósfera de la Tierra, y si bien estaba claro que no llenaba todo el universo, había serias dudas de si llegaba hasta la Luna, compartiendo atmósfera ambos mundos; así, nada impediría flotar hasta la Luna (como en el cuento The unparalleled adventure of one Hans Pfaall de Edgar Allan Poe de 1835), aunque la elevada velocidad a la que esta orbita alrededor de la Tierra habría implicado un alunizaje sumamente problemático.

Hoy sabemos que nuestra atmósfera llega como mucho hasta 1.200 km de altura, donde ya está sumamente enrarecida. Pero Muñoz tenía razón en que el cosmos es un continuo, y en cierta forma sí que hay una atmósfera que llega hasta las estrellas, la heliosfera, compuesta por todas las partículas emitidas por el viento solar, y aunque es tan tenue que no permite los viajes en globo –ciertamente sí la navegación a vela, más en la línea de las propuestas de Kepler (véase la «Nave espacial Mètode», núm. 83).

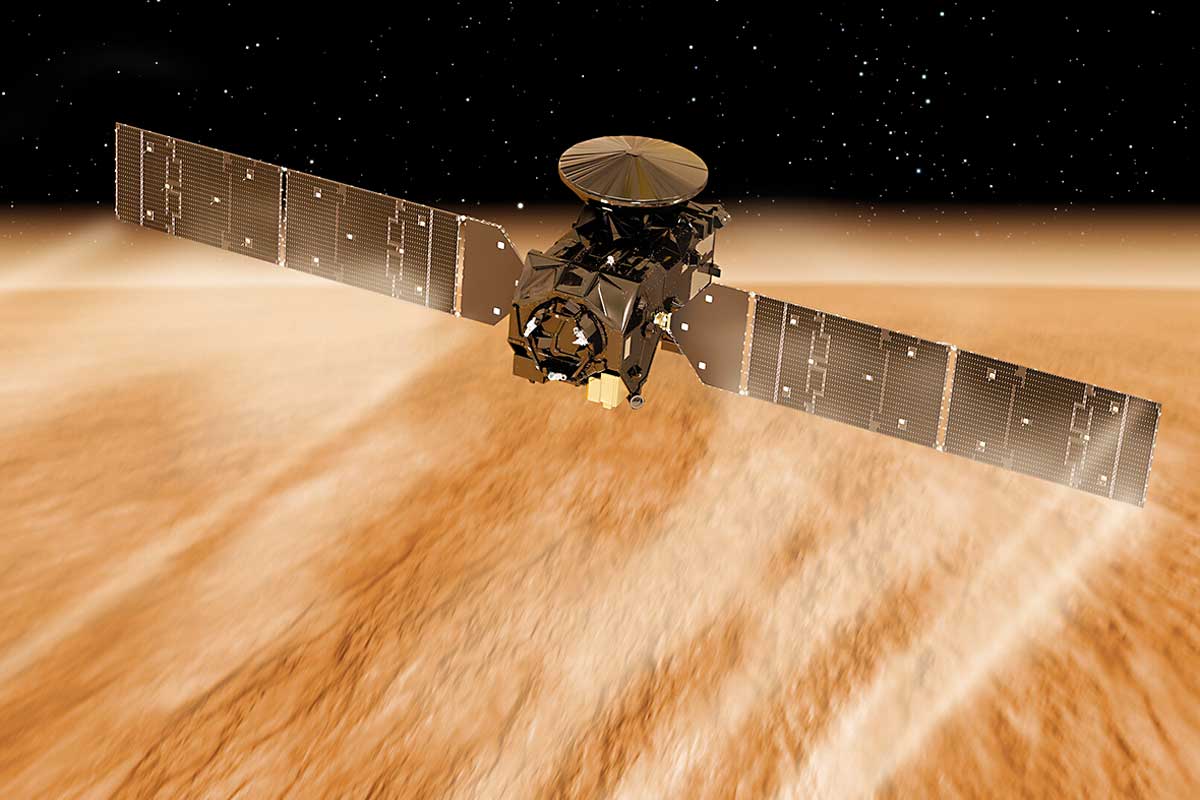

Además, sí que usamos la atmósfera de los planetas para los vuelos espaciales. Viajar al espacio es muy caro, cualquier ahorro de combustible es muy valioso, por eso se suele usar la asistencia gravitatoria, una maniobra que usando solo la gravedad de un planeta permite acelerar o frenar una nave (en función de cómo se haga la maniobra). Con todo, cuando la nave llega al planeta de destino, generalmente acaba en una órbita muy excéntrica y necesita frenarse aún más. Para ello se usa el aerofrenado: la nave se zambulle en la atmósfera planetaria y pierde velocidad por fricción con el aire. Tras varios aerofrenados, la nave alcanza su órbita circular definitiva (una variante, aún no probada, la aerocaptura, en teoría permitiría con una única zambullida frenarse y acabar en una órbita circular, aunque sufriendo unos calentamientos extremos). Sin duda, estas maniobras complacerían a Jerónimo Muñoz, pues muestran que los planetas ciertamente comparten con las nubes una naturaleza atmosférica, como él defendía.