© Gaspar Jaén i Urban

Las mujeres del pueblo las plantaban el día de Santa Águeda y hasta pasado San Andrés, cuando llegaba el primer frío, las tenían al fresco del corral o a la sombra del porche, resguardadas del sol. Y, frondosas y delicadas, a lo largo de estos meses, entre la primavera y el otoño, además de mantener alejados mosquitos y moscas, perfumaban intensamente las noches que, en su rodar admirable, primero se acortaban y se alargaban después.

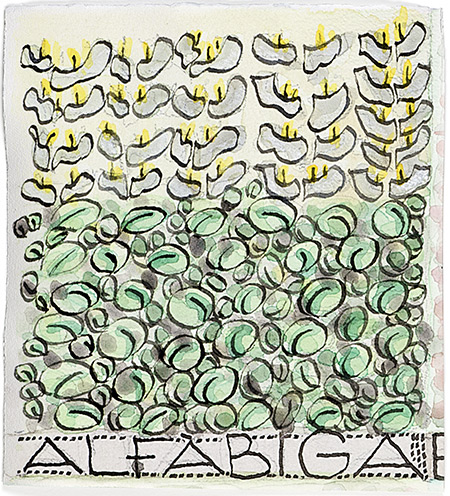

¡Qué lejos de las modernas matas de invernadero, producidas masivamente y con manipulaciones genéticas! Aquella simiente venía de muy antiguo, había pasado de madres a hijas. La abuela hacía un vivero y cuando las matas tenían dos o tres dedos de altura, trasplantaba un boliquet –enrolladas las raíces con un mechón de los propios cabellos, cogidos de los que quedaban enganchados en el peine– al plantel definitivo, que podía ser de tamaño muy diverso, ya que entre las vecinas había una pacífica y civilizada rivalidad por ver quién hacía las plantas más grandes, lozanas y redondas.

Alcanzaban su momento glorioso en pleno verano, cuando llegaba la fiesta grande y la gente las sacaba a la caída de la tarde a la puerta de casa, para lucirlas y para adornar aquellas calles aún de tierra, sin coches ni asfalto todavía, acabadas de barrer y de baldear, donde cenaban las familias.

«Las alhábegas alcanzaban su momento glorioso en pleno verano, cuando llegaba la fiesta grande y la gente las sacaba a la caída de la tarde a la puerta de casa, para lucirlas y adornar aquellas calles aún de tierra»

Y, como en la Roma antigua honoraban a la gran Diosa madre –negra, mineral, surgida de la profundidad de la tierra–, la noche del 14 de agosto acompañaban a Nuestra Señora muerta, dormida, postrada en el monumental lecho de palosanto y plata regalo del duque –en Elche, en Tarragona, en Gerona, en Mallorca, en Cerdeña–. Y el día 15, en Bétera, las llevaban en procesión –a hombros o en carros– hasta la iglesia: grandes tiestos con plantas gigantescas, de dos metros o más de altura que, aguantadas con una estructura de cañas, perfumaban a la Asunción.

Se extendía el aroma penetrante –el perfume llamado real– por la noche fresca de la fiesta de agosto y del huerto de palmeras; tiestos alineados bordeando los caminos de grava, en la lonja gótica de la torre del Consell.

Necesitaban agua para no mustiarse y crecer verdes y ufanas y también un buen drenaje de la tierra para que la raíz no se pudriese; agradecían, pues, un platillo con agua en la base del tiesto.

Y a medida que avanzaba el verano se iban mustiando, perdían lozanía, se espigaban y sacaban un tallo alto y más bien leñoso, alrededor del cual, agrupadas por pisos, nacían las minúsculas flores blancas, poco vistosas, que las mujeres dejaban abrirse y granar hasta que, ya secas, las cortaban y las guardaban; semilla para el año siguiente.

Y su nombre, como su olor persistente, intenso y tierno, se alejaba allá de los límites del idioma, hacia el oeste, hacia el sur. Y se adentraba en Castilla por las huertas del Turia y del Segura: alfábega, aufàbega, albahaca, alfàbiga, alfágueda, alhábega…